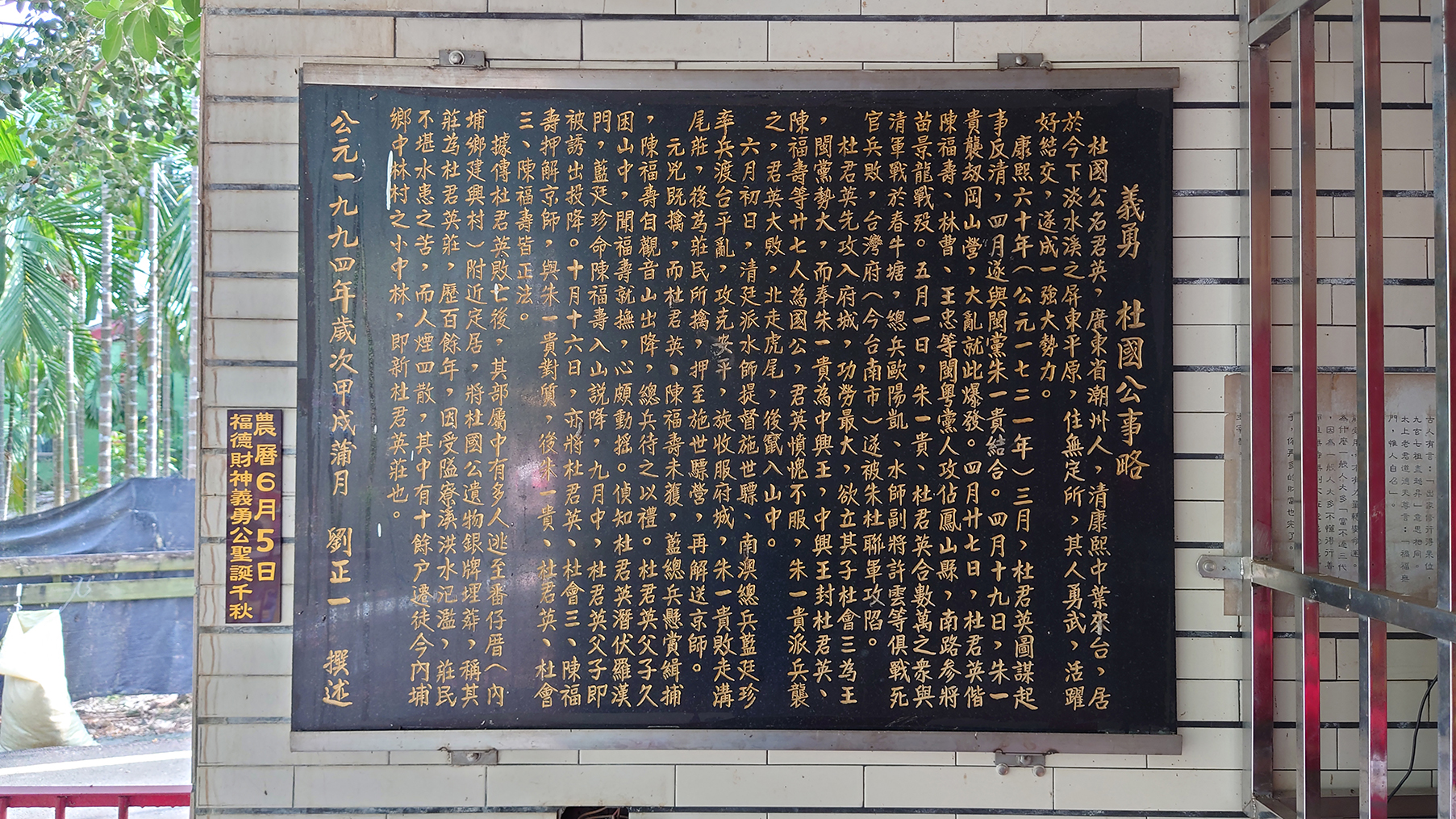

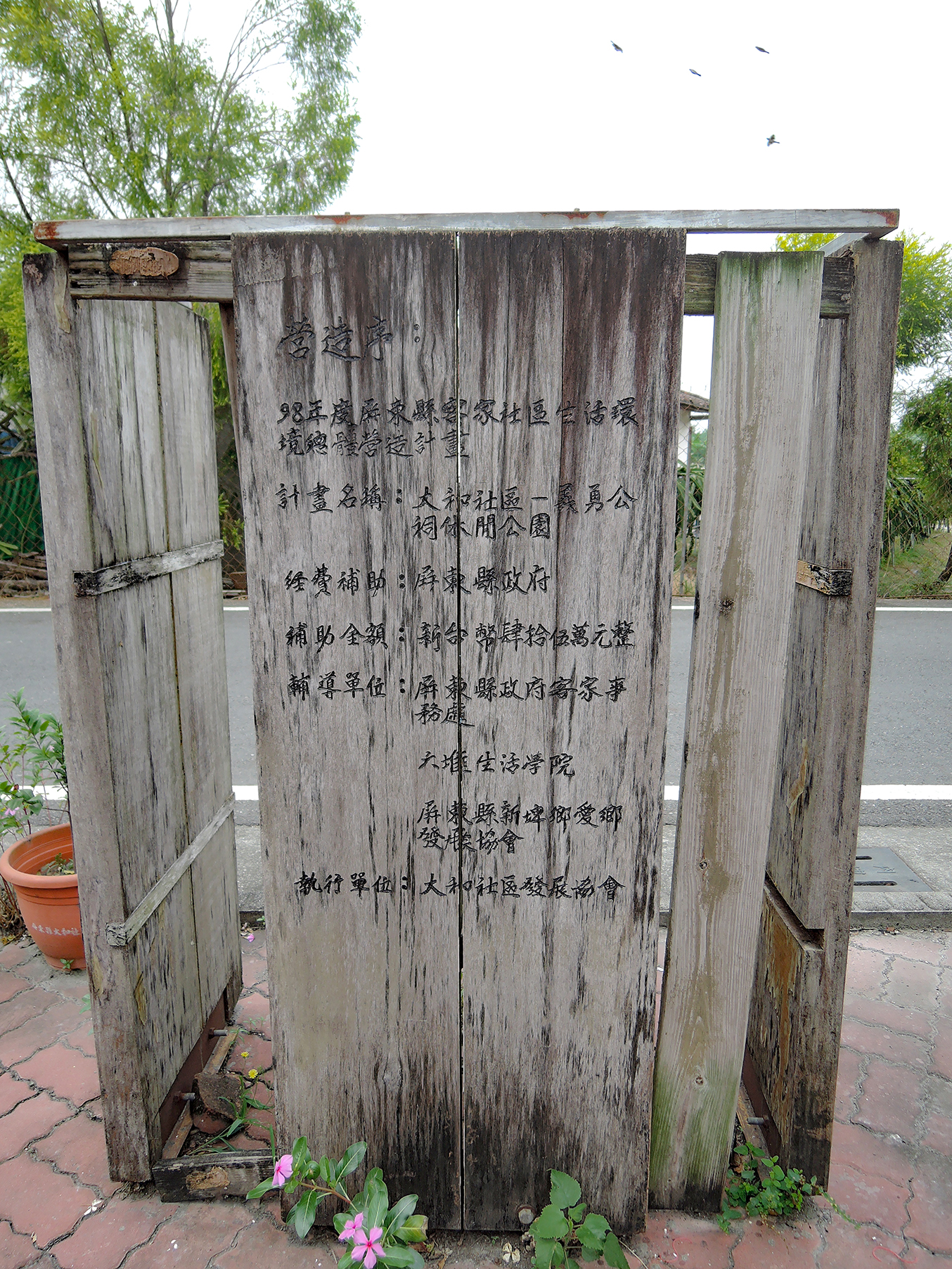

大和庄為東勢村第35鄰.36鄰.37鄰.38鄰4個鄰所組成的聚落,聚落內傳統夥房與現代樓房並列之。庄內街道及建築皆是日本政府規劃之新市鎮規模,貌似軍營。目前庄的四周多種植經濟作物檳榔。清康熙60年(1721年)朱一貴事件發生,杜君英失敗被捕後,其部屬多人逃至番仔埔原杜君英庄定居,並將杜君英遺物銀牌埋葬,稱庄名為杜君英庄。清光緒3年(1877年)因水患,10餘戶庄民遷至中林村建立新杜君英庄,此時杜君英庄有了新舊之分。清光緒16年(1890年)連年水患迫使居民遷移至其他聚落,日明治29年(1896年),三次洪水大氾濫,杜君英庄終於毀庄。大和庄的居民大多數是從高樹鄉大路關遷移過來,日本時代每逢雨季,大路關便遭受洪水肆虐,日本政府令其從大路關遷移至此。當時一位來自新大路關的教書先生:「鍾景祈」,為這個新興的聚落起了一個庄名叫:「大和」,經日本政府認可將此地正名為「大和庄」。凹仔底(現今大和庄)原也常遭洪水沖毀民宅,為了治理洪水,從清光緒年間便開始修築昌基堤防,到日昭和10年(1935年)時才完成。日昭和18年(1943年)在日本政府的命令下,大路關80幾戶邊遷移至凹仔底,並每戶補助100元日幣,當時這裡還住有8戶的潘姓平埔族人。台灣光復後,向日本政府租地耕作的居民,因民國38年(1949年)實施耕者有其田,居民有了自己的土地,生活富裕後陸續整修大和庄祭祀空間(包括早期遺留在此地之杜君英衣冠塚),大路關客家移民遷到此地之初尊稱祂為伯公,後為其修「義勇公祠」以祀。太平洋戰爭時大和居民遭到美軍的轟炸死傷無數。台灣光復之初各地瀰漫著貧窮、動亂與恐懼。居民為求有個信仰之處所,而集資籌建元帥壇,廟竣工之時,有位信徒將家中所祀奉之「金吒」「木吒」「哪吒」及「媽祖娘娘」四尊金身奉獻給元帥壇供庄民參拜,使庄民之精神有所寄託。民國47年(1958年)因元帥壇毀損重建。民國79年(1990年)奉元帥旨意,信徒大會通過後重建,請玉旨封「元帥宮」,民國82年(1993)完工為現貌。大和庄具有特殊的建庄背景,無論是最初杜君英殘部建立,還是後來因日本政府命令來此,都深具歷史意義。

跳到主要內容區塊

:::

東勢村大和聚落

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 所在地-地址屏東縣內埔鄉東勢村新生路、河南巷

- 別名大和庄

- 免費進場否

- 所在地-緯度22.649739

- 所在地-經度120.572977

- 是否開放否

- 所在地-名稱東勢村大和聚落

- 參考資料大和元帥宮沿革誌

- 現況保存現況良好

- 資料來源地方耆老口述:李建能/日 19年(1944)出生

- 隸屬屏東縣內埔鄉東勢村

- 撰寫者社團法人屏東縣深耕永續發展協會

- detailPage.fieldLabel.Culture_Place.placesdetailPage.fieldLabel.Culture_Place.places_lat22.649739detailPage.fieldLabel.Culture_Place.places_lng120.572977detailPage.fieldLabel.Culture_Place.places_city屏東縣detailPage.fieldLabel.Culture_Place.places_dist內埔鄉detailPage.fieldLabel.Culture_Place.places_address東勢村新生路、河南巷

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。