社會學的演進一開始曾與歷史學這門學科有所關連。不論是馬克思、涂爾幹還是韋伯,他們的研究全都與一種歷史旨趣分不開來。隨著社會學開始帶有一種實證主義色彩之後,它力求表達出一種客觀性,類似於自然科學的客觀性;這種科學與一種特殊性-而非普遍性-理解從此毫無關連。這樣的情形自一九七○年代末期起有了顯著的變化-當一些受到古典教誨的學者,著重強調社會學研究的歷史面向之時。在臺灣的例子裡,在眾多思想家當中,韋伯的作品毫無疑問在這點上具有一種巨大的影響力,並且使社會學界得以發展出一種歷史社會學。不過,要如何妥善地調解社會學與歷史學,這將構成一項不可忽視的挑戰。理由是,此種新的社會學並不滿足於將某些關鍵概念填入更多的歷史材料而已。另一方面,韋伯處理(特別是中國的)佛教的方式,吸引了一位歷史學家-他同時是《印度教與佛教》的譯者之一-的注意力。正是在這個問題的解答上,他暗示了一種可能性,即史家的關懷可以形塑出一種社會學問題-只要存在著一種共同的、易於被社會學家暨歷史學家所理解的提問。

跳到主要內容區塊

:::

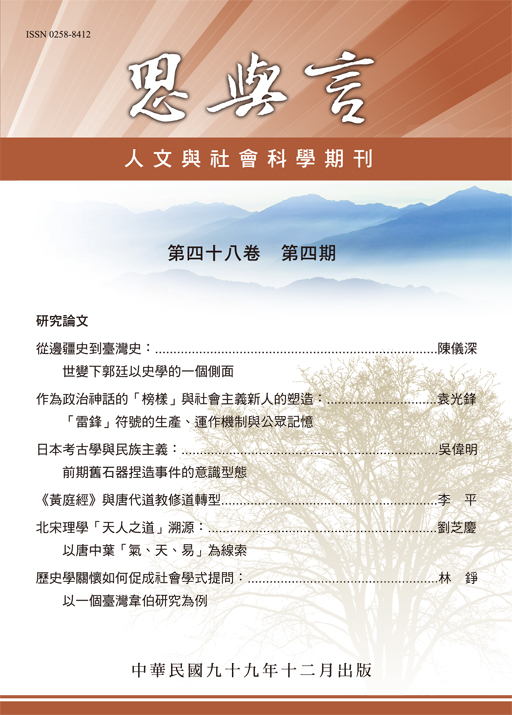

歷史學關懷如何促成社會學式提問:以一個臺灣韋伯研究為例

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 撰寫者思與言人文社會學社

- 創作者林錚

- 時間資訊出版日期2010/12/1

- 媒體類型文件

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。