巴宰語是台灣南島語言之一,由於長期漢化的結果,現在巴宰族人使用的主要語言是河洛話(閩南語)。1999年921地震後,巴宰族人全力投入語言文化復振工作,從聽、說、讀、寫各方面著手進行,例如語彙的收集、編輯詞典、出版族語教材、開設族語課程等,儘管還不被認定為原住民,也不符合學校母語課程範疇,無法進入學校上課,但族人仍在社區大力推動語言復振工作及出版教材。這二十年來,成果豐碩,巴宰語也漸漸被人聽見、被看重。

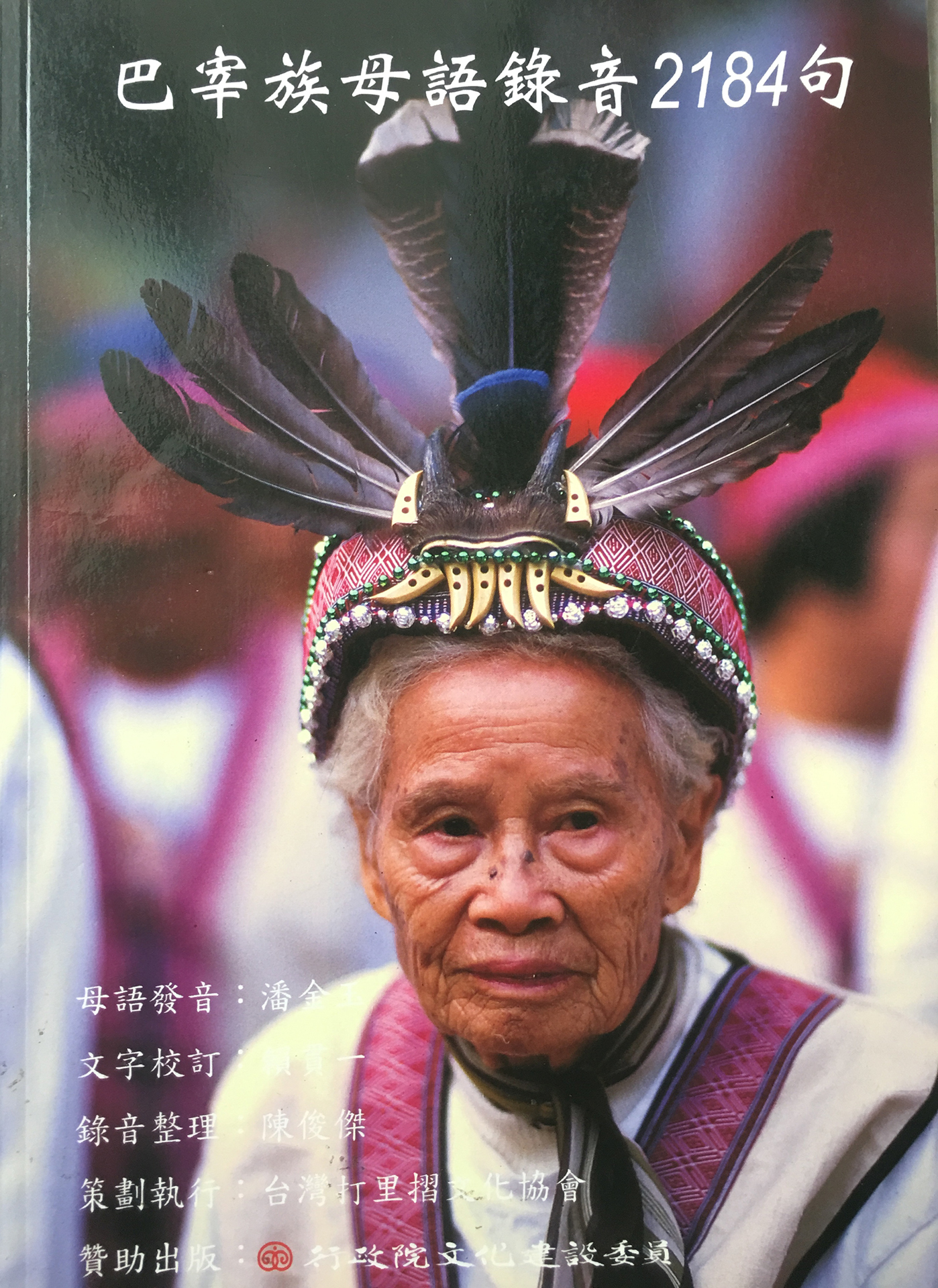

巴宰族有自己的語言架構,921地震後,2001年中央研究院院士李壬癸就和日本學者土田滋編成《巴宰語詞典》,該詞典的完成,很大部分仰賴愛蘭台地耆老潘金玉的協助,因為潘金玉能說流利的巴宰語;還有2006年台灣打里摺文化協會出版的《巴宰族母語錄音2184句》,收錄的也是潘金玉的聲音。潘金玉在2010年以96歲高齡過世後,聯合國教科文組織《世界瀕危語言地圖集》便將巴宰語列為「死亡」語言引起討論,而潘金玉生前最掛念的就是巴宰語言復興,她過世後,不但學界重視,也激發巴宰族人投入更多心血在語言復振工作上。