跳到主要內容區塊

:::

容淑華《空間的表演》:第四面牆

容淑華《空間的表演》:第四面牆

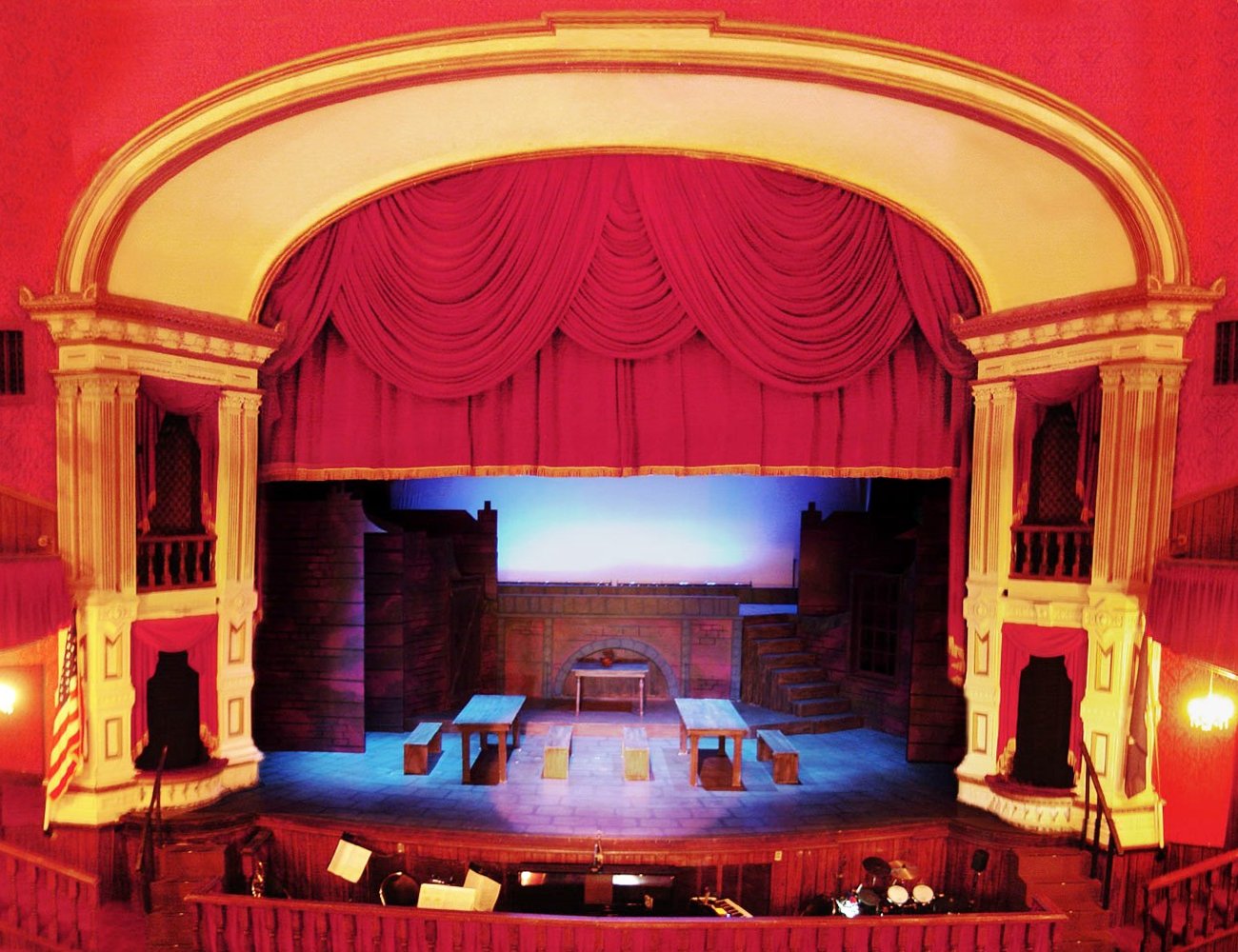

圖為建於1882年的Tibbits Opera House內部結構,清楚的舞台邊框,架構出典型「鏡框式劇場」的「第四面牆」。來源:維基百科。

容淑華在《空間的表演》中描述並解釋了「第四面牆」的定義:

十九世紀,寫實主義的產生要求舞台上的演出必須重現現實人生,要求演出寫實逼真,是故,三面牆式的布景逐漸取代透視布景。「第四面牆」理論假設在舞台鏡框前有一道隱形的牆,把演員與觀眾分開,此牆對觀眾而言是透明的,但對演員來說則是不透明的,致使舞台上所發生的一切,與觀眾席的現實存有一段相當距離。

容淑華,英國愛斯特大學藝術文學學院戲劇系哲學博士。現任國立臺北藝術大學藝術與人文教育研究所助理教授、國立臺北藝術大學展演中心主任、表演藝術聯盟理事長、牯嶺街小劇場共同營運實行委員會委員。

基本資訊

關鍵詞

0則留言

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。