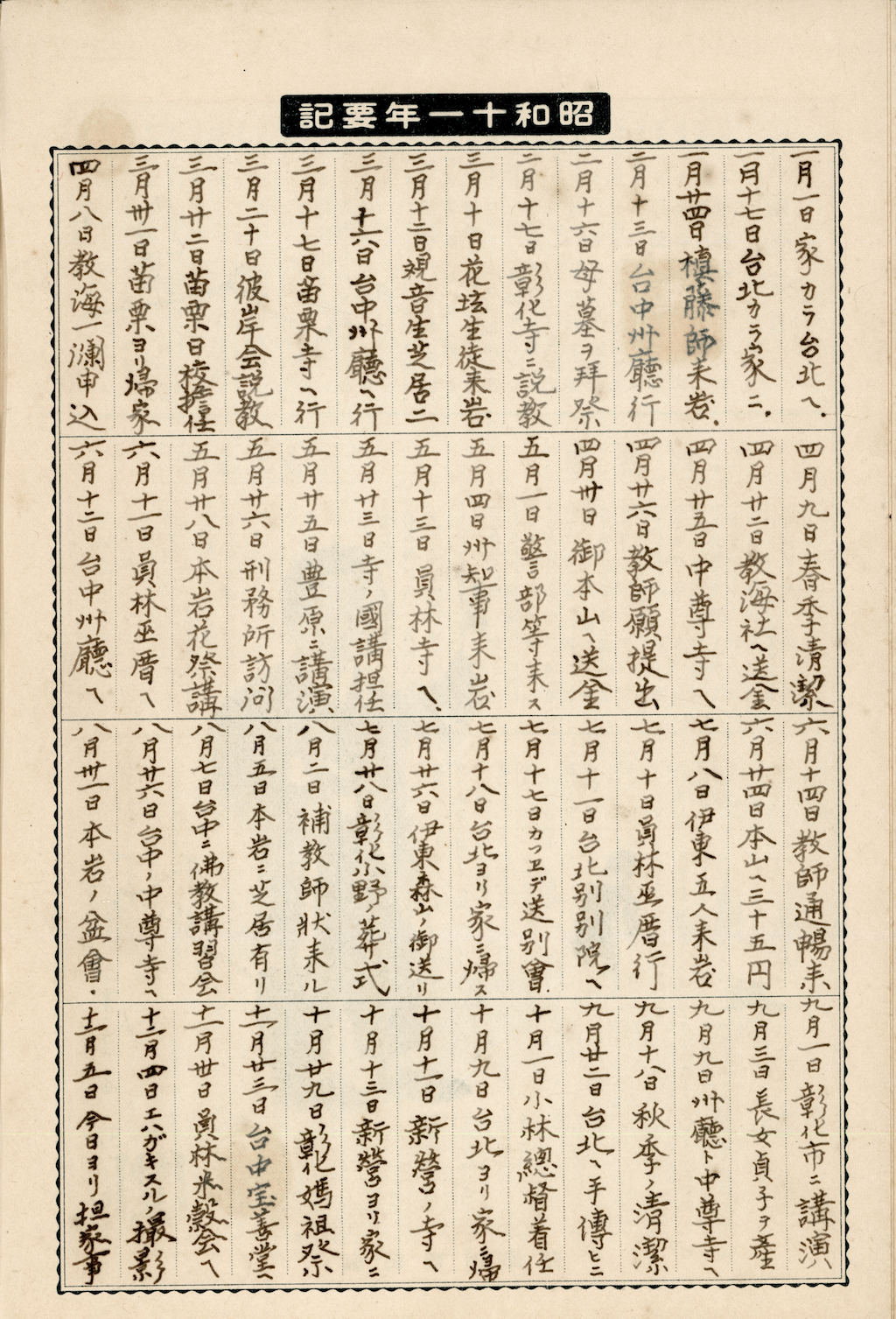

封面是「昭和十一年當用日記」,在日本每年從十月前後開始,各書店、百貨、文具出版商等,開始販售新年度的日記本。從釋善因的日記,封面插頁一開始即當年度的重要記事,按月簡略記錄重要節日、記事。可以看出明治維新後,日本社會全面現代化,從時間紀年強調與西方社會接軌的實用與便利性。

釋善因日記開始於1934年,從他到日本京都西本願寺培育日本佛教僧侶的學校中央佛教學院留學時開始撰寫。釋善因是彰化名剎虎山巖住持釋一修的後代,虎山巖在1836年周璽編撰的《彰化縣誌》中名列彰化八景之一。

西元1935年10月從京都學成歸臺的釋善因,積極的參與當時在臺灣的日本佛教寺院的各種活動,尤其以淨土真宗本願寺派,也就是俗稱西本願寺的各種活動,其內容包含宗教祭祀,社會福祉,語言,佛法,日文的教授講習等等。

同樣的,身為臺灣島內傳統佛教名剎的一份子,依舊維持著固有的儀式和作息。在新舊之間,日臺的文化,宗教相互間的衝擊與包容,日記詳細的提供後人足以參考與研究的內容。

從上述的摘要中我們不難看出當時的日本文化和臺灣固有文化的重層交錯。