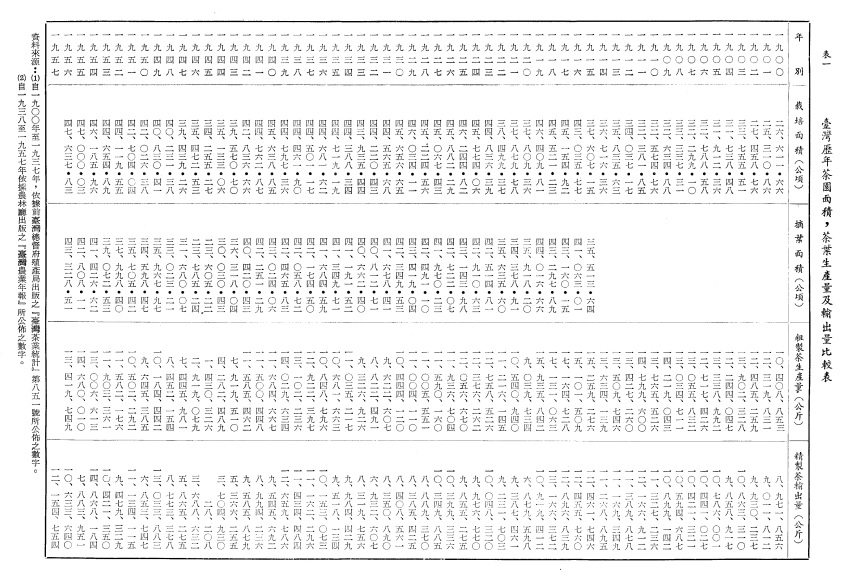

圖為張德粹教授與莊維藩技正所著之「臺灣茶葉生產與運銷的研究」中「表一 臺灣歷年茶園面積、茶葉生產量與輸出量比較表」,列出1900-1957年間臺灣歷年茶園面積、茶葉生產量與輸出量,是重要的統計資料表。

「臺灣茶葉生產與運銷的研究」為中國農村復興委員會(行政院農業委員會之前身)於1958年(民國47年)發行之該會特刊第25號。

文中將前臺灣總督府殖產局出版之「臺灣茶業統計」第815號所公佈1900年至1937年之資料,及臺灣農林廳出版之「臺灣農業年報」所公佈1938年至1957年(民國27-46年)之統計,整合成為本表。

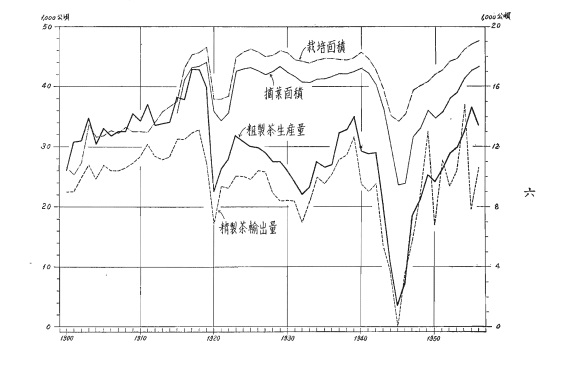

日據時代(1901年)茶葉為出口大宗產品,在日據時期的前20年,茶葉外銷經常佔外銷總額50%,中後期仍維持在20%以上,所以很重視茶業,使臺茶規模擴增到4.64萬公頃。1926年(民國15年)引進印度阿薩姆茶種,發展紅茶產業。

日據時期臺茶外銷在不計銷日下,於1918年達到1.32萬公噸之高峰,中日戰爭與二次大戰期間,因為供應中國大陸日本佔領區之茶葉,外銷量仍能維持,直到二次大戰結束前一年(1934年)才降到4000公噸以下,1945年(民國34年)日本戰敗投降,茶園採摘面積僅2.3萬公頃,外銷量不足30公噸,為臺灣茶產業黑暗時期。但臺灣光復後,即迅速恢復,1954年外銷達1.4萬公噸,種植面積亦在1956年達到47637公頃。