今日我們所普遍認知的蓪草紙花工藝究竟起源於何時呢?五代馬縞的《中華古今注·冠子朵子扇子》:「冠子者秦始皇之制也,令三妃九嬪當暑戴芙蓉冠子,以碧羅為之,插五色通草蘇朵子」。這種通草蘇朵子,研究者稱為通草花。但其他資料大部分指出朵子並不是字面上的花朵之意,而是華錜鈿釵之類的首飾,根據推斷,會不會是師傅們在製作過程中發現蓪草用來削製黏貼相當方便,可以越削越薄,最後還可以定型,所以才慢慢變化出現在的蓪草紙花呢?

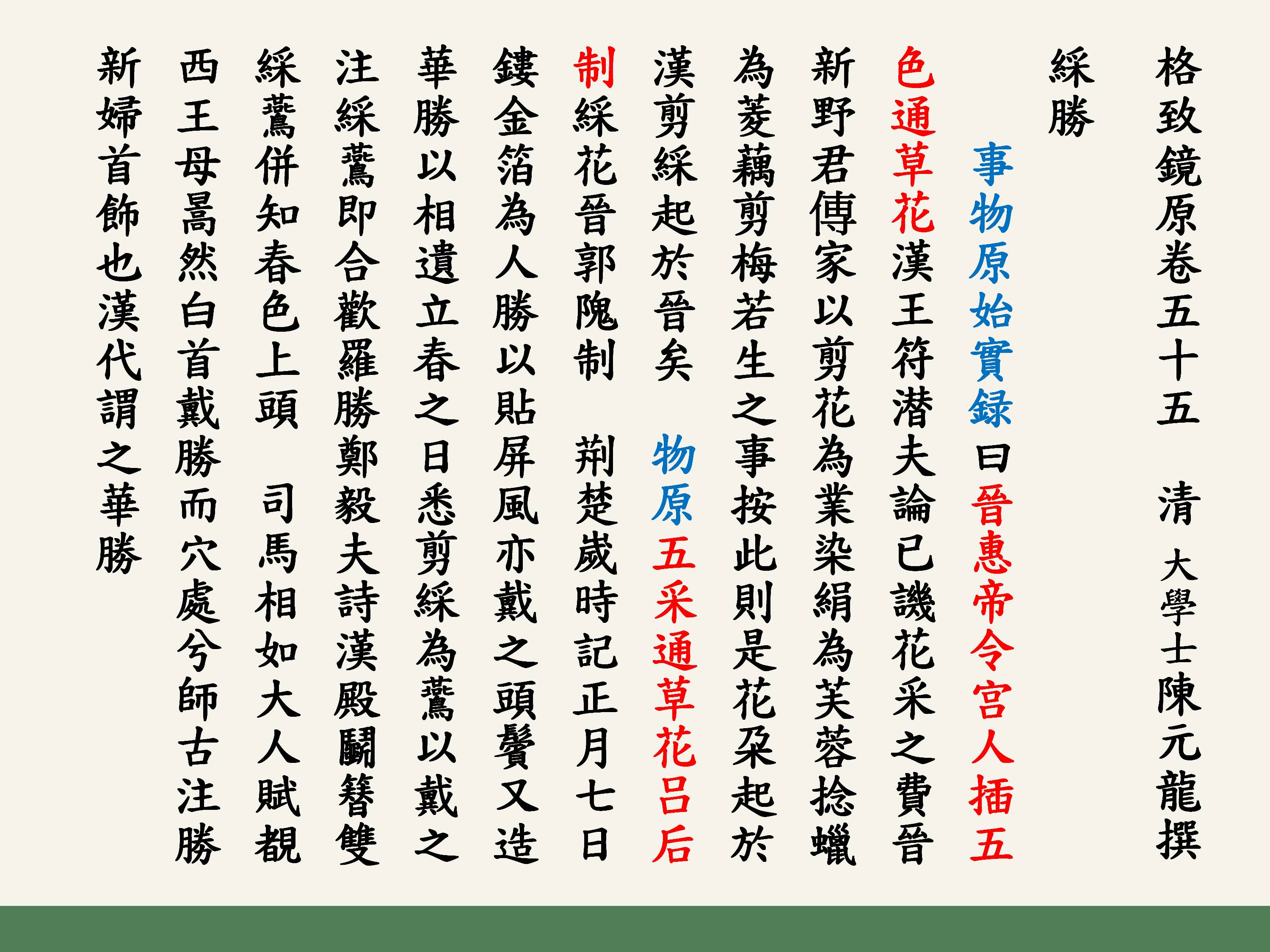

清朝大學士陳元龍寫的《格致鏡原》中提到「綵勝事物原始實録曰晉惠帝令宫人插五色通草花 漢王符潜夫論已譏花采之費 晉新野君 家以剪花為業染絹為芙蓉捻蠟為菱藕剪梅若生之事按此則是花朶起於漢剪綵起於晉 物原五采通草花吕后制 綵花晉郭隗制」,這位清朝的大學士不同意晉惠帝令宫人插五色通草花是最早的說法,因為漢朝的王符所寫的潛夫論已經提到花采。而明朝羅頎的《物原》一書中則明確指出,五采蓪草花是漢高祖劉邦的皇后呂后(西元前241年~前180年)所制。根據以上的探討可以了解蓪草花的起源就是在秦朝跟漢朝之間。

本文節錄自陳建華 2014 年接受國藝會補助進行的「臺灣蓪草紙花與相關工藝調查」調查研究報告