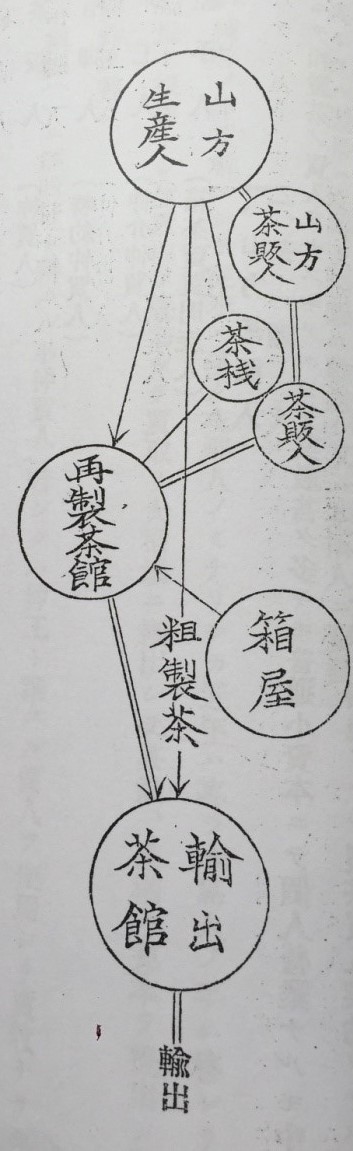

西元1914年(日本大政四年)出版,總督府殖產局出版第八六號《臺灣茶業一班》內提出,臺灣烏龍茶產銷鏈。臺灣烏龍茶是臺灣在清朝時期與日據時期初期茶葉外銷的主力,絕大部分主要銷往美國。清代後期茶葉概由茶農生產(即圖中的「山方生產人」),主要由遊走於茶區的茶販收購(圖中的「山方茶販人」,即小盤商),再交給平地的茶販(圖中的「茶販人」,即中盤商),然後交給精製茶廠(圖中的「再製茶館」),最後由貿易商出口(圖中的「輸出茶館」);此外,有茶棧業者,向茶農(即圖中的「山方生產人」)收購,或茶農挑至茶棧販售;當然,也有茶農將茶直接賣給精製茶茶廠。清代早期,洋行擔任「再製茶館」與「輸出茶館」兩種身分,洋行老闆交代買辦採購茶葉,買辦委託茶販到茶區收購茶葉。後來改由買辦經營精製茶廠及盤商。日據時期,交通運輸相對便利,因此茶農可將粗製茶直接賣給精製茶廠、本地茶商(「茶棧」)與茶販,而精製茶廠則從茶販、茶棧及茶農處取得粗製茶。由圖中可看出1914年(日本大政四年)茶葉外銷已使用木箱,外銷茶大致在精製茶廠裝箱,再由出口商出口。不過,多數出口商,尤其是臺籍出口商,也同時經營精製茶廠。本圖廣泛為目前多數研究早期茶葉產銷體制之學者所引用。

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。