民國五、六○年代的台灣,加油站尚未普及。運輸業所使用的柴汽油非為專賣,業者可在民間油行購買添加,或桶裝叫貨運送車行、居家存放。再藉由人工搖曳機械幫浦,將油品直接透過橡皮油管導入車輛油箱;要想更明確的控制油量,則間接把油料轉抽到容量較小的油桶(譬如3、5加侖桶),經由人工灌注到車輛油箱;車輛在外時並可隨車攜帶,以利後續補給用油。

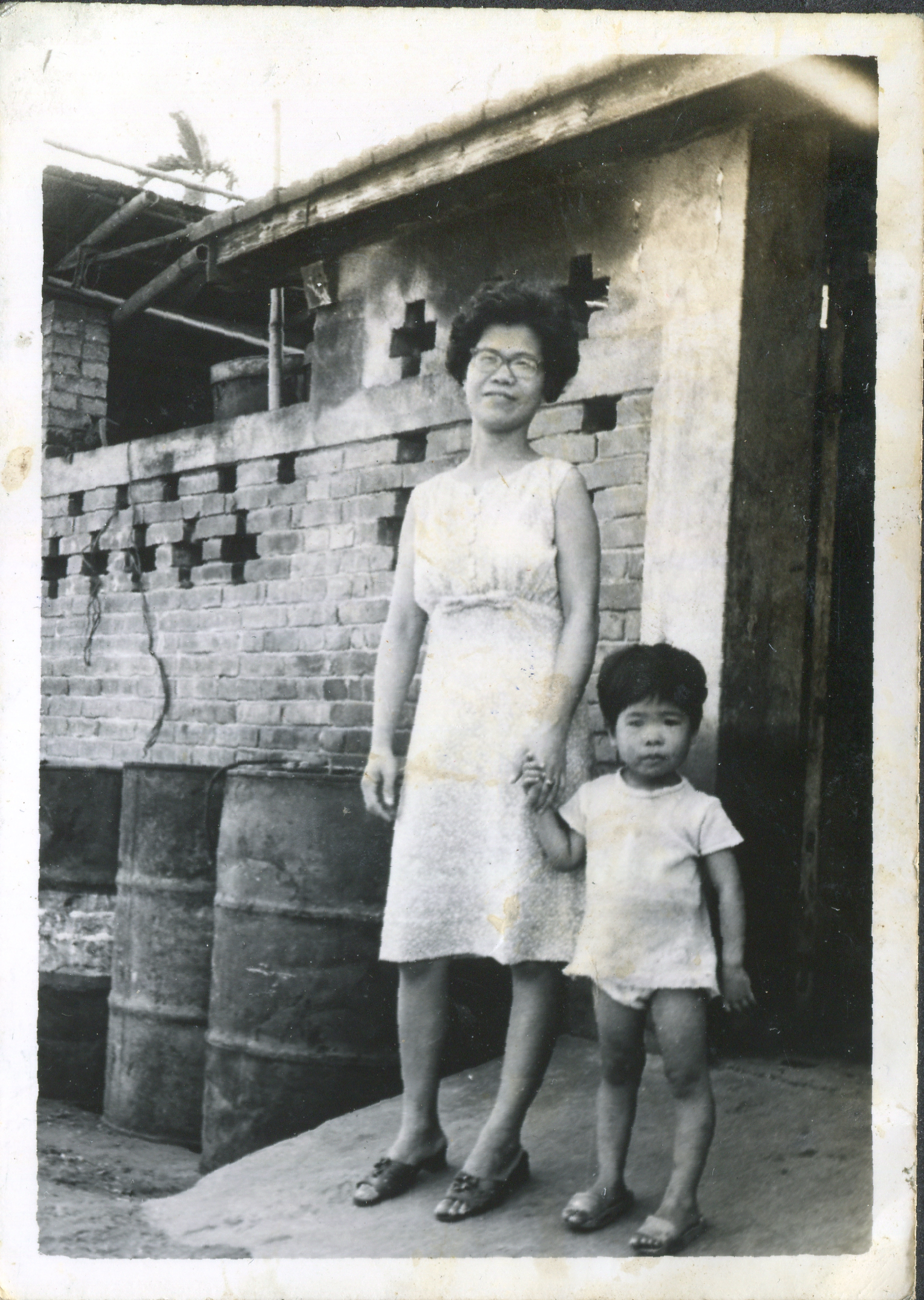

來見識一下正港的柴(汽)油桶。這張照片攝於民國58年,照片中的女士是林絹香,手裡牽著小女兒幸秋。一旁的汽油桶,容量為50加侖裝。會放置到牆外的通常是空桶子。滿裝油品的,放置在磚牆裡邊一坪不到的空地上,以防被竊。

在這個不到20坪大小的平房裡,居住著一家六口兩代人家,外加受僱隨車人員(捆工)約莫10人不到。屋子裡外堪稱麻雀雖小五臟齊全。甚至儲放著或灌滿油品或待油行回收再填裝的空油桶。這些現在看來不輸炸藥的易燃物,即使與廚房爐灶保持著最遠的距離,也不過4公尺左右。在社會經濟初啟,工安意識尚未受到重視的年代裡的勞動族人之家,被視為日常。