雲林和彰化兩縣隔著濁水溪,交通往來不便,仰賴渡輪往來,每屆夏秋之交的雨水期,動輒因洪澇致使交通中斷。明治33年(1899)臺灣南、北兩端進行縱貫官線鐵道施工,南部從打狗往北鋪設,在明治38年(1904)11月已推進到濁水溪南岸。施工為克服濁水溪寬廣河床與夏秋洪澇,此座濁水溪鐵橋選定北岸二八水「鼻子頭」和南岸「觸口山」的最短距離間施工。

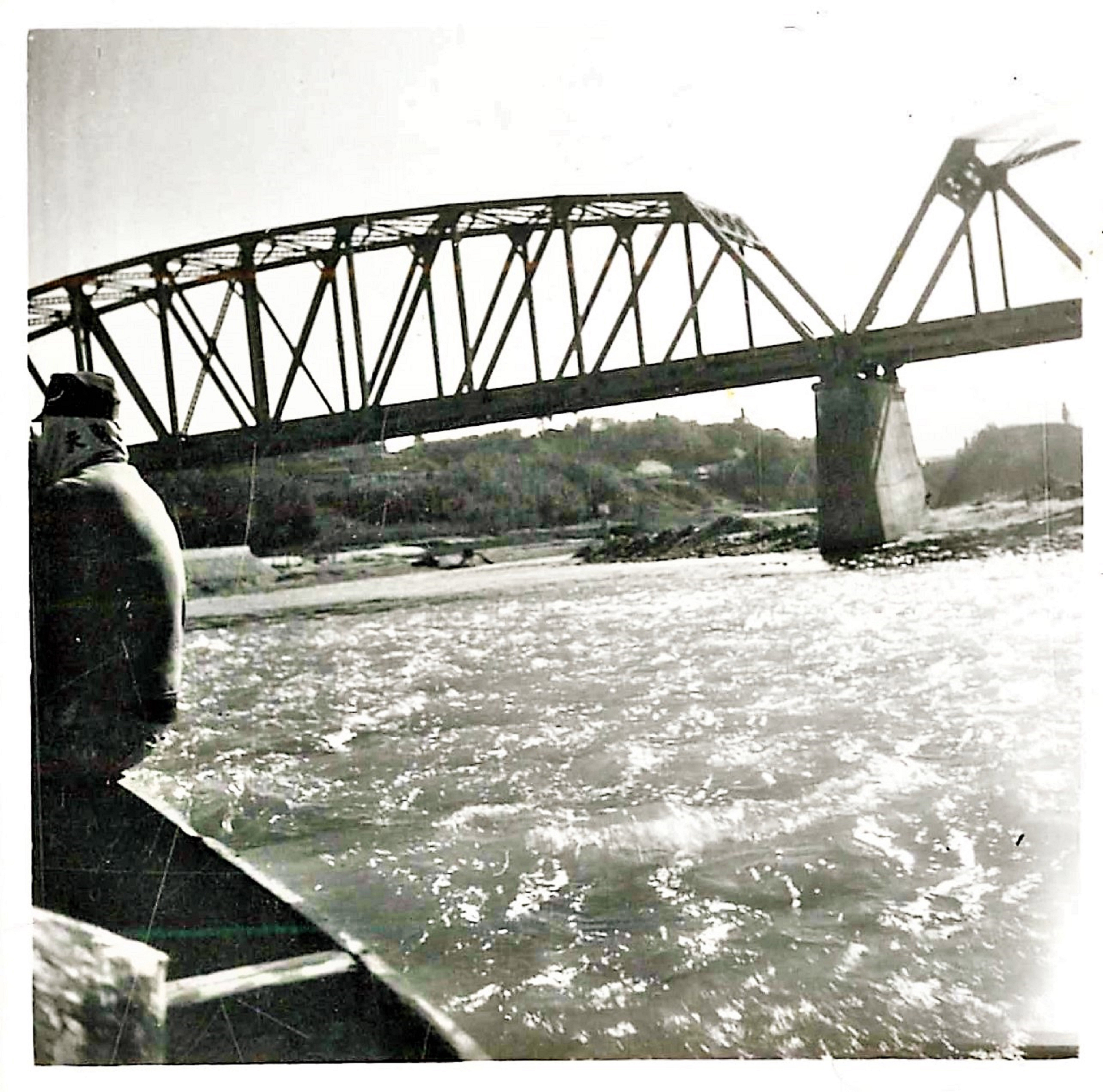

縱貫官線濁水溪鐵橋,原設計17孔桁架,後變更設計,改為14孔桁架,單孔跨距200呎,採單線下承式「施威德勒式」桁架橋。總長889公尺的鐵道橋在明治38年(1905)10月12日開工,委由當時東京「鹿島組」承包相關工程,明治40年(1907)6月16日竣工,6月19日上午7時進行試運轉。

「濁水溪鐵道橋」為臺灣首座跨越濁水溪的橋樑,更是縱貫鐵道最長的橋梁。明治44年(1911)秋天豪雨成災,鐵橋中斷,鐵道部遂在北岸增建延長,總長成為953公尺。在跨越高屏溪「下淡水溪鐵道橋」未竣工前,此座「濁水溪鐵道橋」是全臺長度最長的鐵道橋。濁水溪鐵道橋僅提供縱貫火車行走,多數民眾仍仰賴渡船。二戰期間,美軍出動轟炸機、海盜式戰鬥機,與橋上日軍交戰,當時兩架轟炸機朝鐵橋俯衝遭重型機槍射中起火,一架落在番仔寮溪埔地,另一則落在苦苓腳。