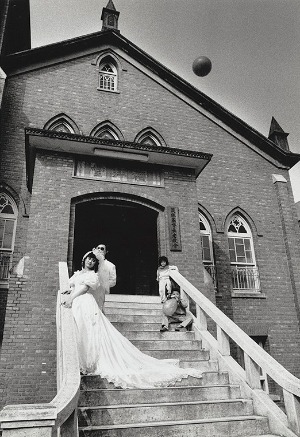

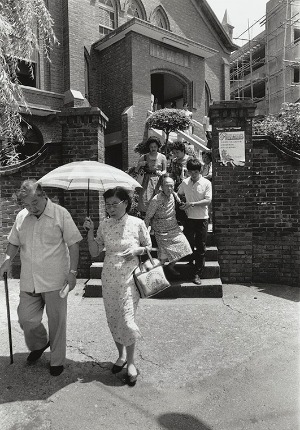

此二張照片為蘇莉莉老師分別在民國72年(1983)9月4日、民國81年(1992)3月13日於馬偕街8號「淡水禮拜堂」所拍攝。

民國62年(1873),出身長老教會的馬偕博士租下民宅作為教會聚會地點,成立北臺灣最早的教會;光緒16年(1890),因空間不敷使用,馬偕便將其「偕醫館醫生宿舍」修建為禮拜堂,即為今日之「淡水禮拜堂」。後於大正4年(1915)擴建,格局採北美洲樣式,磚造白灰牆,並設置鐘樓於正門上方。昭和7年(1932)適逢馬偕博士來臺傳教六十週年,禮拜堂再次改建,由馬偕之子偕叡廉規畫督建,隔年落成竣工,成為當時臺灣北部最大的禮拜堂,至今仍保有主持婚禮、做禮拜等功能。改建後的禮拜堂為仿哥德式紅磚建築,不僅運用扶壁加強支撐,亦於左側建造鐘塔,特殊的造型、高聳的尖塔、優雅的外觀使其獲得「淡水最美地標」之譽,成為許多詩人、畫家筆下吟詠描繪的對象。

傳統的基督教婚禮在教堂中舉行,由牧師主持,依照聖經教導新人結婚、夫妻和家庭的意義道理,祈求上帝見證和賜福。基督教婚禮儀式重視意義,自點燭、序樂開始,至祝禱、殿樂結束,其中最重要的環節為證婚,牧師代表上帝要求新郎和新娘互許誓約,承諾長相廝守,不離不棄,確定雙方婚姻關係,並善盡照顧保護的責任。儀式過程配合優雅的音樂和詩歌進行,打扮穿著和會場布置必須純樸簡潔,不得鋪張奢華,營造神聖莊嚴且幸福喜悅的氛圍。