依照明清兩代禮制的規定,任何地方行政單位必定要在衙門所在地,設立城隍廟和日月星辰壇、風雨雷澤壇、社稷壇、先農壇、厲鬼壇、先賢壇等。因此,在臺灣,曾經有過清代縣治所在的地方,都必定有城隍廟。清光緒元年(1875)。福建巡撫沈葆楨奏請朝廷設立臺北府,下轄新竹、臺北、宜蘭等縣。府治設在臺北。光緒十四年(1882)興建臺北府的城隍廟,設在撫臺街(今博愛路)的衙門的後方。也就是現在漢口街與延平南路的交岔口。其中有泥塑金身城隍一尊,為府城隍,木雕城隍一尊,為縣城隍。

光緒二十一年乙未(1895),甲午戰爭發生,中國失利,臺灣割讓予日本。1908年日人實施市區改正,將臺北城廓連同府城隍廟、縣城隍廟、天后宮等具有中國傳統的建築一起拆除。有一尊城隍爺像被移到艋舺地藏菴供奉,有一尊城隍像閒置在臺北市延平南路臺灣糖業公司的儲藏室,後來被先賢鄭江河得知,就請臺北市迪化街的霞海城隍廟出面交涉,迎回供奉。鄭江河又與地方人士呂粒、彭添泉、林湖樹、王連河、陳圭、杜金樹等七人,向城隍請示後,由臺北靈安社負責迎請到松山,供奉在錫口文昌公廟。鄭江河又邀集地方人士共組「隆安社」,有會員三十二人。計鄭江河、陳王林、盧開國、林湖樹、白淵潭、黃登元、林鐘明、陳水梘、許諸賢、黃水木、鄭金桃、顏義昌、賴柴琴、陳順、王水柳、王連河、陳圭、胡慶明、彭水樹、呂粒、石金順、彭添泉、黃惡、蘇金塗、高送東、陳嘉模、杜火盛、梁溪圳、陳呆、蘇基、陳塗、林紫盛等人(以上根據民國三十六年四月五日地政資料登記所載),按股認購持分土地乙筆,座落在松山火車站旁。於1924年歲次甲子開工,1928年歲次戊辰完工。是一座西洋巴洛克式的建築。在日據時代,對漢人寺廟管制甚嚴。不允許有任何代表中華文化特殊意義的寺廟存在。於是就改名為「昭明廟」。完全符合城隍爺的特性。這個廟名是經由扶鸞的方式,請示玉皇大帝之後,方才確定。在廟史中記載這次的鸞文:

奉玉帝昭曰:「准卿所奏,濟世地方,昭明建廟,審查陰陽,分明善惡,報應昭彰。回春妙手,護國城隍。千秋俎豆,香火興昌。」宣請玉旨托塔天王李駕,太歲戊辰(一九二八)六月初八子時降。

並賜臺北府城隍道號為「輔德天王良靈感應天尊」。

那時期,錫口街沒有自來水供應,居民完全飲用基隆河和瑠公圳的水,每到夏天,總有疫疾流行,霍亂、鼠疫、天花、傷寒、白喉等疾病,到處流竄。信眾到廟中乞討「午時水」(每年端午節正午所汲取的井水)及藥籤,非常靈效。平時信眾到廟中舉行補運、收驚、祭火、押煞、問卜、求籤者,終年絡繹不絕。所求都能如願。許多刑警碰到無頭緒之案件時,也會來求城隍爺指示。這種宗教情事,到現在依舊如此。每天都有許多信眾前來問事、做法事。

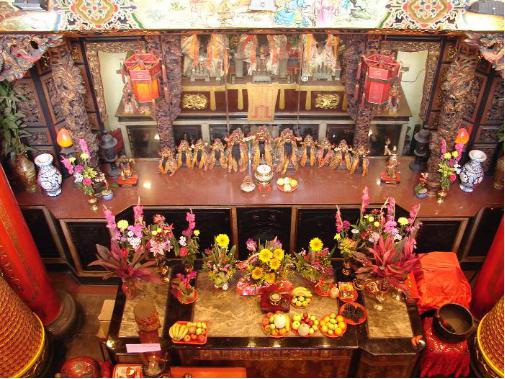

民國七十四年(1985),因廟後方興建大樓導致後壁嚴重龜裂,有圯頹傾倒之虞,於是經過全體管理委員會理監事的同意,全廟重建。於民國七十六年(1987)二月動土,七十八年(1989)底落成。廟貌煥然一新。並在二樓增設三寶佛、觀世音菩薩、地藏菩薩等殿。一樓西側加設福德正神神龕。於辛未年(1992)農曆十月二十八日至三十日舉行三朝祈安建醮大典。民國八十六年(1997)又增設太歲殿、五營兵將。

民國九一十年(2002)四月,在第七屆第二次信徒大會上,決議要恢復舊名,向臺北市政府民政局提出申請。於民國九十一年(2002)八月八日核准恢復舊名「臺北府城隍」。臺北市長馬英九親自前來致贈「臺北府城隍廟」的