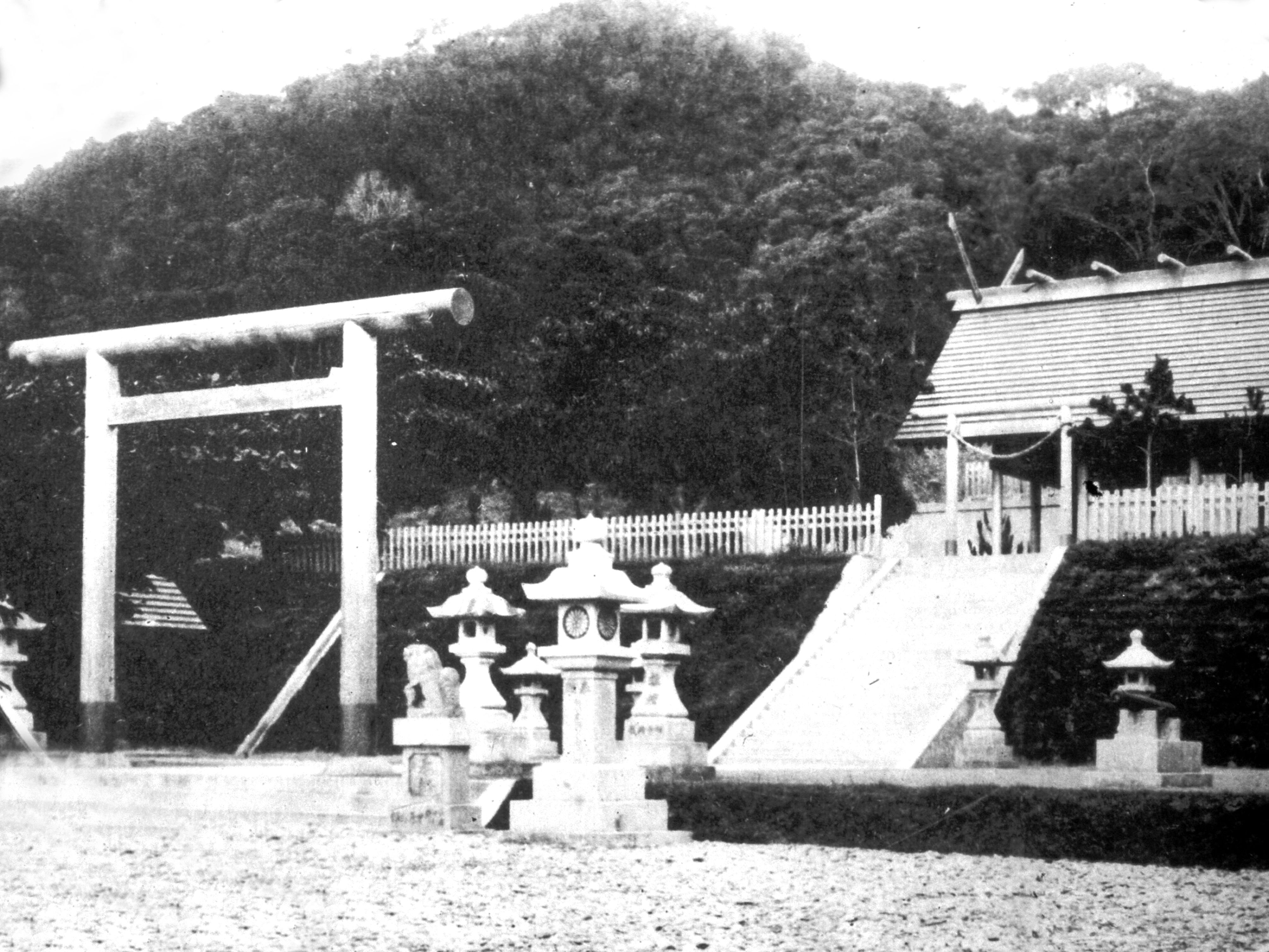

圖為日治時期臺東神社旁的鳥居,與拜殿。戰後,日本神道信仰隨著日本人地撤離而終止,神社參拜也同時消失。內政部於民國63年(1974)頒布「日本神社遺跡,應即徹底清除」。臺東縣境內各鄉鎮的神社,除了原先列格為縣社、位於鯉魚山地臺東神社被拆除改建為忠烈祠外,其他神社本體一律被清除。少數神社還剩下殘存的基底等物件,有一些甚至殘跡難尋不具備文化資產的意義。

臺東神社於明治44年(1911)鎮座,原址在臺東廳臺東街,當時後的方位坐北朝南,參道面對今東和外科。大正13年(1924)列格為縣社,是日治時代繼開山神社(明治30年(1897)鎮座)之後的縣社,官方興建官幣大社級臺灣神社。明治34年(1928)遷建於鯉魚山,昭和5年(1930)行遷座式,祭神為開拓三神(大國魂命、大己貴命、少彥名命)、北白川宮能久親王。戰後改為鯉魚山忠烈祠。