大沙灣砲台「17公分克魯伯砲」,創作時間應為1864年(同治3年)至1885年(光緒11年)間。1864年(同治3年)德國克魯伯鋼鐵廠發展出此種大口徑的鋼砲。德國克魯伯大砲,名聲在近代世界上幾乎是盡人皆知,鋼鐵大砲伴隨著KRUPP這個外來詞進入中國後,沿襲以往對火砲命名的方法,中國人給了這種火砲一個非常威武的名字—克魯伯。

1866年(同治5年)6月27日,中國清廷使團第一個外交使團訪問德國,得到克魯伯熱情的款待,這種有別於其他國家的尊重,給中國清廷使團帶來了極大的好感;另一面,德國又表示無意侵略中國,經多方考慮後,李鴻章在1871年(同治10年)購買了328門克魯伯大砲。

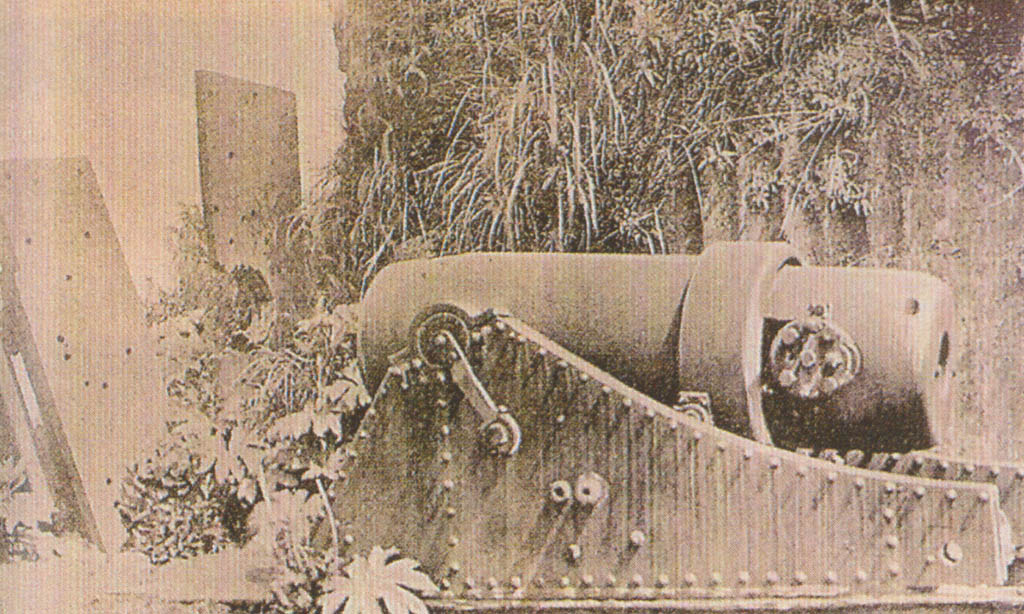

克魯伯砲,於1873年(同治12年)加裝套筒、套箍,可以使火砲發射時,砲身承受更大的膛壓,也大幅增加火砲的威力;並發展鎖閂式砲閂,為當時最優越的武器。

中法戰爭前,位於今大沙灣區的二沙灣砲台,備有5門「17公分克魯伯砲」;然而,中法戰爭時受到法軍24釐米口徑巨砲砲擊,其1座在當時砲管斷裂,留下砲尾部、砲架。在中法戰爭、中日戰爭、庚子之役等中國近代的重要戰爭中,隨處可見克魯伯大砲的身影。