【歷史背景】現今之敦化南北路,在日據以前,仍是阡陌縱橫的農田,一望無際。民國三十九年開闢道路,取禮記中庸「小德川流、大德敦化」之句為路名,寄「敦風化俗」之意。敦化北路的興建與松山機場息息相關。日據時,台北市區的發展仍僅限於城內和淡水河岸的艋舺、大稻埕。大正十一年(一九三六年)松山機場落成,敦化北路僅是一條蜿蜒小路,連接中正東路(今八德路、忠孝東西路)通往城內。光復後,松山機場升格為台北國際機場,政府乃斥資興建從松山機場通達總統府的國際觀光大道。最初僅有十公尺寬的敦化北路,在民國四十五年獲得美援資助拓築道路直通仁愛路,民國五十七年,再次拓建為七十公尺寬的林蔭大道。

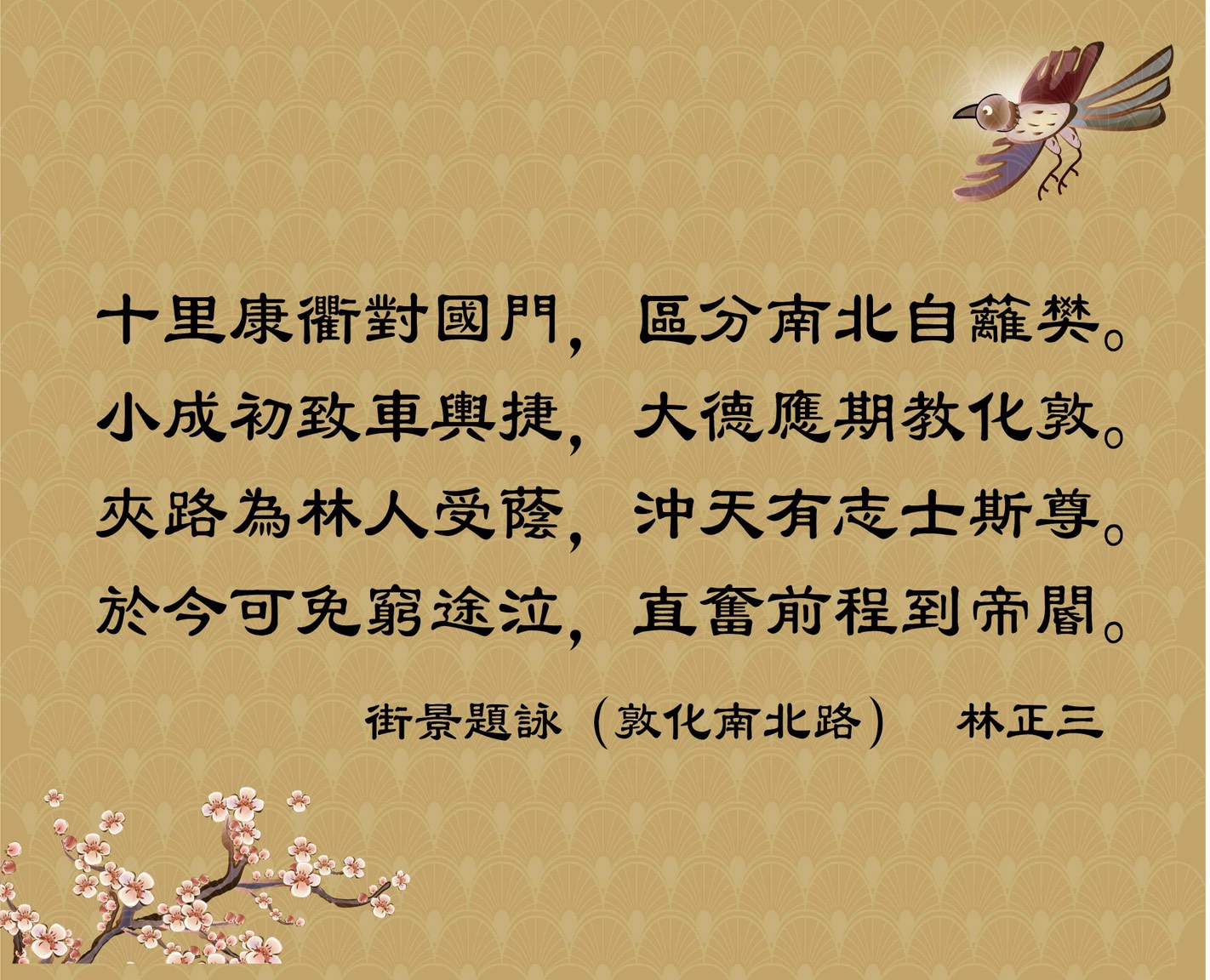

【題解】敦化南北路是臺北市最具代表性的林蔭大道之一,早期外國政要、國賓皆由此通往國門松山機場。詩作見於《惜餘齋瓿稿》頁二八二。

【作者】林正三(1943—)字立夫,號惜餘齋主人。曾任瀛社社長、理事長,乾坤詩刊社古典詩主編。現為松山社大講師,瀛社詩學會常務監事,乾坤詩刊社顧問。

【注釋】康衢:四通八達的大路。籬樊:籬笆。比喻限制範圍。小成:謂略有成就。《禮記‧學記》:「一年視離經辨志,三年視敬業樂群,五年視博習親師,七年視論學取友,謂之小成。」敦化:《禮記•中庸》:「小德川流,大德敦化。」窮途之哭:《晉書‧阮籍傳》:「﹝籍﹞時率意獨駕,不由徑路,車跡所窮,輒痛哭而返。」

【譯文】敦化南北路是一條四通八達的大馬路,然而分為南北則是自我設限。對於交通行車之便只算是微小的成就,最終目的是希望如《禮記•中庸》達到「大德敦化」的目標。(此乃藉路名「敦化」而做發揮,所謂寓意相關「言在此而意在於彼」者)沿途多是蓊鬱的林木,經過的人車皆受到庇蔭,由此通往機場搭乘飛機,遂行一飛沖天的壯舉,乃是讀書人之豪氣。此去庶可免去像阮籍一般「窮途之哭」,擺在眼前盡是康莊的大道,必能達成偉大的心願。