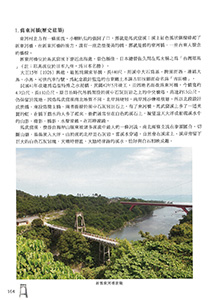

馬武窟溪上紅色弧狀鋼樑撐起了新東河橋,在其後方還有一座造型優美的橋,那就是舊的東河橋。

舊東河橋景色極佳,曾被日本總督佐久間左馬太稱為「臺灣耶馬」,耶馬為日本九州的名勝景點。

舊東河橋在大正15年(1926)興建,最初為鋼索吊橋,以溪中大石為基跨溪而過,聯絡大馬、小馬,可供汽車行駛,為紀念設計監造的臺東廳土木課吉田技師而命名為「吉田橋」。民國41年(1952)改建為造型特殊之水泥橋,並因地名改名為東河橋。原日治時代吊橋架設於溪中石灰巨岩之上的中央橋塔,仍保留於現地。因馬武窟溪南北地質不同,因此北段設計成拱橋、南段則為簡支橋,兩者銜接於溪中石灰岩巨石上。

民國81年(1992),東河新橋竣工,舊橋逐漸喪失交通工能,轉變為景觀橋,交通部東部國家風景管理處在此設立東河橋遊憩區。舊東河橋極適合散步,溪南有安靜寧謐的東河村,舊省道旁住戶讓家屋與街道間保有足夠隙地,不築高牆,用花壇或樹籬妝點自家門面,體現阿美族人對美的追求。

本文字摘錄自2009年由國立臺東生活美學館出版之《日出臺東-東海岸文化景觀》,主編為趙川明、林韻梅,描寫東海岸文化景觀、族群與信仰。東海岸的族群豐富,計有阿美族、西拉雅族、噶瑪蘭族、布農族、閩南人、客家人與外省人等族群。宗教現況包括傳統漢人信仰、基督教與天主教。全書考證詳實,因此,本計畫鼓勵共創共用,然使用時請尊重原創者文字本意。

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。