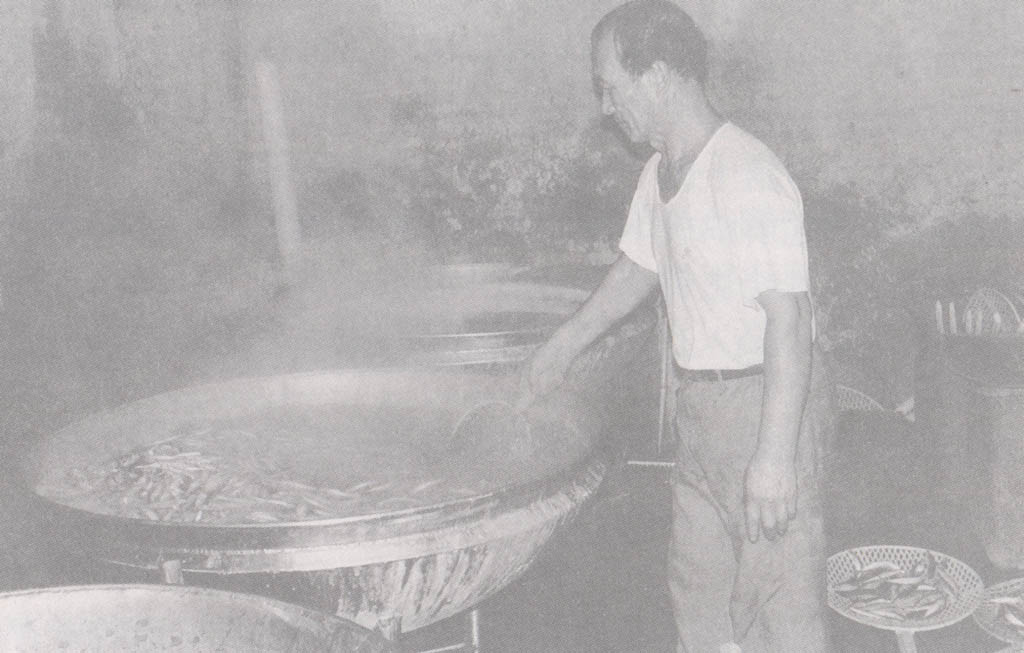

「基隆魚寮煮魚」照片,拍攝時間為戰後時期,拍攝地點在基隆市,由陳世一提供。一位穿著汗衫的阿伯在魚寮煮魚,為了延長海鮮的保存,將大量的小魚隻,放置進滾著沸水的大鼎中,需要高度專注力看顧、攪動,熱氣蒸騰,相當辛苦。

早期的基隆,在夏季捕小魚的漁獲量很大。返航以後,漁民會將沒有煮熟的小魚,直接鋪在草蓆等曝晒,並將草蓆置於如和平島、八斗子海邊的海蝕平台上;由於生的小魚乾,較不容易晒乾,一下雨,來不及收,小魚乾就會被掃到海底。

據和平島的耆老說,清末時期,當地人涂丁瑞發明「煮魚」的辦法:先將小魚煮過,會比較好曬,也更容易保存。人們才開始先煮小魚、再晒乾。

當時的魚寮,大多在船主家旁邊,搭蓋小屋,作為漁船作業返航後,處理漁獲的地方;處理漁獲的人,也以船主、海腳(船員)的家屬為主。

基隆的魚寮,從清治、一直到日治時期,型態都沒有太大的改變。只是,像在正濱漁港的附近,因遠洋、近海漁業快速發展,隨著漁獲種類、數量的大增,以及魚市場的興起,使傳統的魚寮逐漸沒落、或轉型。

而和平島、八斗子、外木山的魚寮,卻因承襲舊有的漁船、漁法,而仍有魚寮存在。

1980年代(民國70年代)以後,「八斗子魚寮」逐漸成為「基隆處理沿海漁獲」的重要地方,漁獲物也已不僅限於八斗子漁船所捕撈的了。後來,八斗子的魚寮,很多都是處理外地來的漁獲。

原本在各地都有的魚寮,逐漸凋零。在北臺灣,只剩下八斗子,罕見地有許多小型漁獲加工廠聚集;也由於八斗子漁業發展的腳步較慢,所以,還能夠維繫魚寮這種辛苦行業的存在。