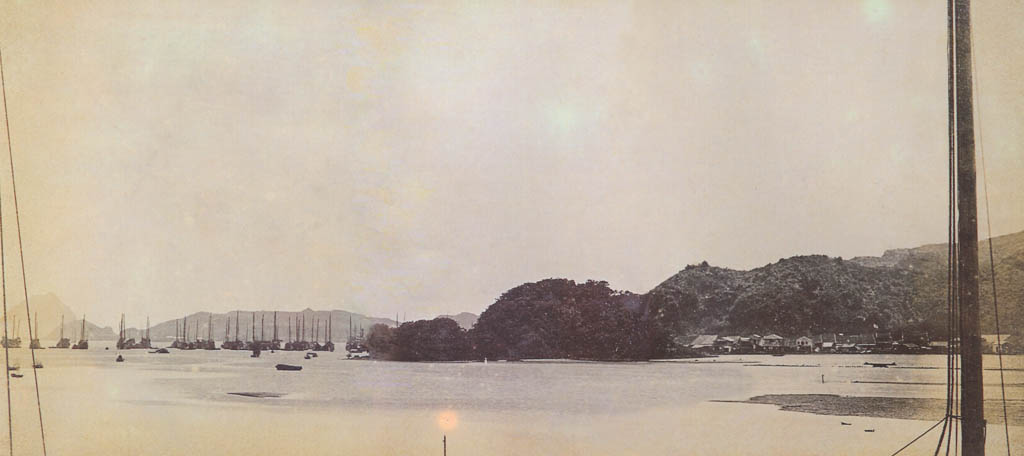

「築港前的基隆港灣」照片,拍攝時間為1890年代(光緒16-25年間),依山傍水的港區遠方,中式帆船隊浮盪在海面,基隆港灣內豎起桅杆,畫面柔和靜謐。照片出自《臺灣古寫真帖》,由國立臺灣圖書館提供。

開港,不等於築港。自1863年(同治2年)雞籠(今之基隆)開港通商以來,躍入國際舞台上的雞籠灣,素來只被視為淡水港的輔助口。漏斗狀的海灣再往前,汪洋大海中則有全是岩石的雞籠嶼,突立海面;雞籠市街,則在這個海灣的最深處,當時的居民,約有1,000-1,200人。

此海灣為2條山脈所扼,市街、泊船處相距頗遠;海灣的近岸部分,當退潮時,成為一片廣大的塗攤,只有1條狹而淺的水道,從這塗攤的中央流過,僅能容許船體小、吃水淺的舢舨通過。從入口到基隆市街,港灣長約3公里,最寬闊的位置有1公里半。

在東北季風橫行的北臺灣,少有能抵擋強風侵襲的天然港灣;形勢天成的雞籠灣,即因地形上有社寮島(今和平島)屏障東北,阻礙東北季風肆虐,成為早期兵家必爭之地。

然而,真要作為優良港口,雞籠灣的客觀條件並不佳。

1895年(光緒21年)6月3日,日本揮軍海、陸,夾殺基隆,發現基隆灣內遍布退潮顯露的塗攤,一片爛泥中,大型軍艦只能投錨在遙距市街1浬半外的海面上。因此,1898年(明治31年),日本政府決議興築現代化的基隆港。