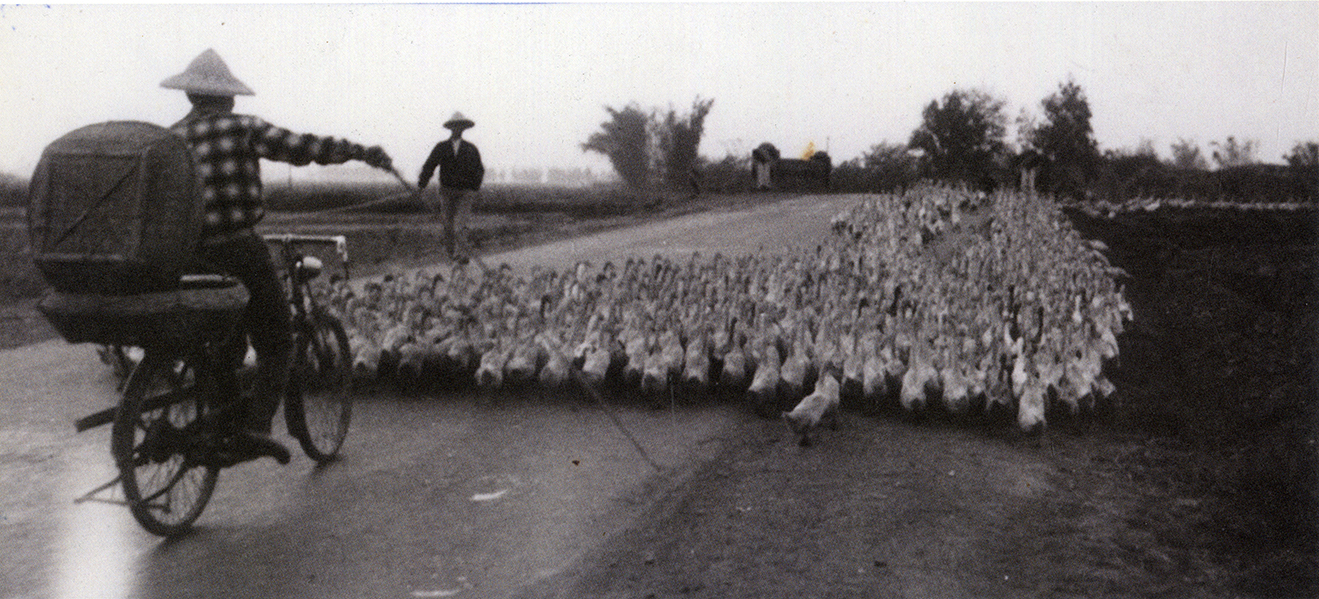

長得看不到領頭的趕鴨隊伍,通常需2─3名趕鴨人,1名在最前頭帶路,1名在最後押陣,若有第3人則負責前後巡看。照片中押陣的人騎著腳踏車,手握長竿驅趕落後的鴨。臺灣在1950年代前後因民生物質不足,大規模養鴨的人家為節省飼養成本,想出一種和稻農合作,互蒙其利的方法,叫做「逃冬」或「討冬」,也就是游牧式的稻田放牧法。其法是把鴨群趕入剛收割畢的稻田,任由鴨群啄食割稻時掉落的稻穗,以及田裡的蟲類、雜草,既可餵飽鴨子,鴨子排泄物也提供稻田肥料。鴨群將該處稻田的稻穗吃得差不多後,鴨農就把鴨子趕到另一塊稻田。這樣的放養,一路可以順著收穫季節,由南部稻田吃到北部稻田。這是兼顧生態的放養方式,有別於今日的飼料養牧。

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。