跳到主要內容區塊

:::

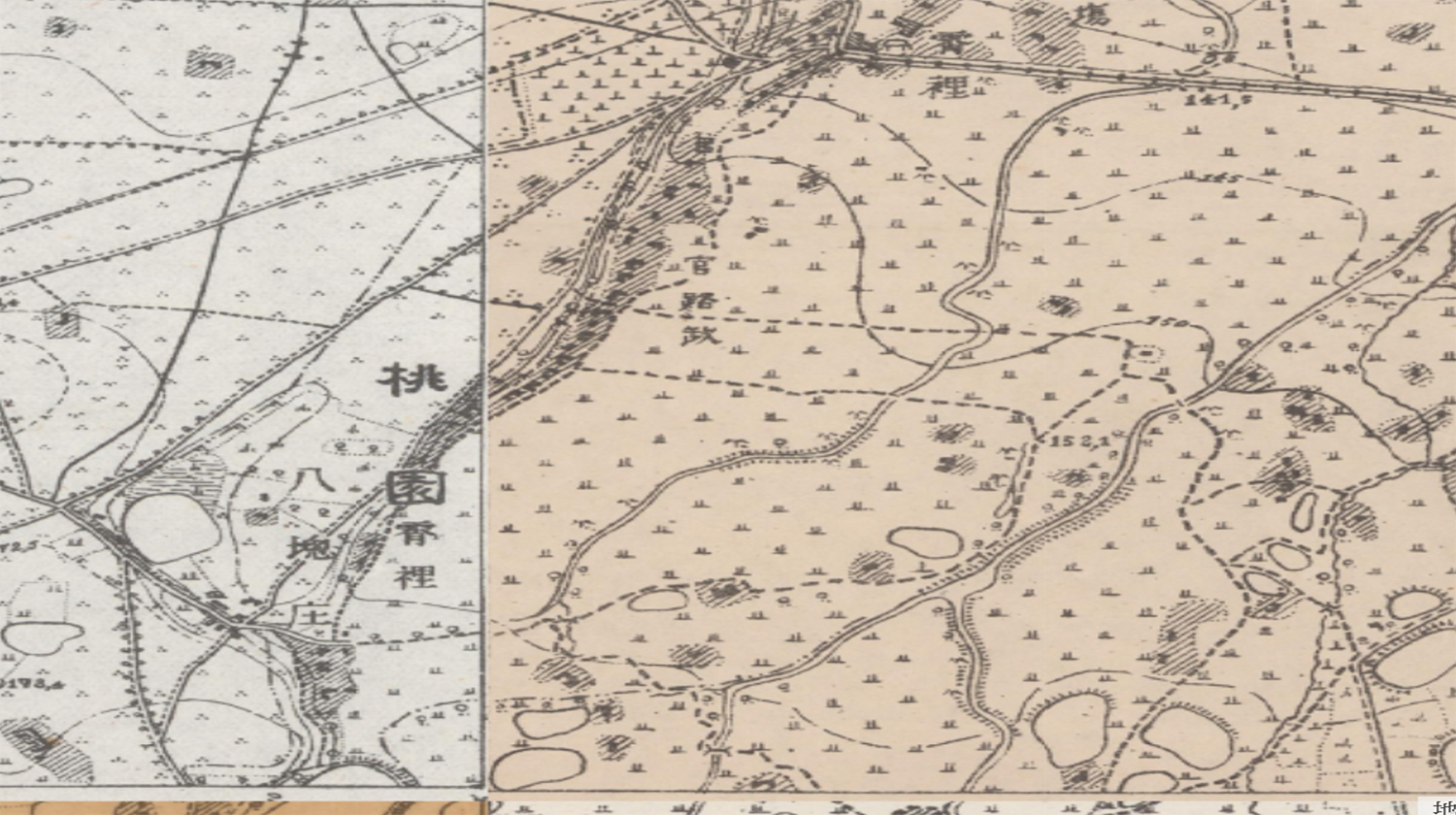

霄裡大圳

霄裡大圳是霄裡區域最重要的水源頭,由於桃園臺地拓墾時間是臺灣西部最晚的地方,由於臺地缺水的問題,因此相當重視水利設施的開鑿。而霄裡大圳的開拓史,更能顯示出桃園的漢人凱執格蘭族之間的關係,與新竹的漢人和道卡斯族的關係,處於完全不同樣貌。乾隆年6年(1741),薛啟隆與霄裡社通事知母六(漢名:蕭那英)在桃園臺自然環境限制下,運用地理形勢引水築圳,建造了原漢共築的霄裡大圳。 《淡水廳志》記載:「霄裡大圳,在桃澗堡,距廳北六十餘里。乾隆六年,業戶薛奇龍通事知母六集佃所置。其水由山腳泉水孔開導水源,灌溉番仔寮、三塊厝、南興莊、棋盤厝、八塊厝、山腳莊共六莊田甲。水額十分勻攤,番佃六,漢佃四。內有陂塘大小四口。」 桃園區域由於原漢關係良好,共築霄裡大圳,共墾霄裡區域,霄裡大圳的水源則引自泉水空庄泉水空。日治時期霄裡大圳進行重新整理,當時建造了進水口一處,圳路全長9,100公尺,小給水路1,750公尺,分汴水門47處。貯水池3口,分別是:霄裡坡(位於龍潭區)、崁下坡(位於八德區)、昂天坡(位於八德區)。 霄裡大圳是臺灣負載盛名的水圳,在臺灣學研究領域,知母六開鑿霄裡大圳的故事,對於桃園區域的發展,具有承先啟後、族群融合的重大歷史意義。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 所在地-地址桃園市八德區霄裡

- 別名石門農田水利會霄裡分渠

- 免費進場否

- 所在地-緯度24.93445

- 所在地-經度121.262441

- 是否開放否

- 所在地-名稱霄裡大圳

- 現況八德霄裡區域的主要灌溉水圳

- 隸屬臺灣石門農田水利會

- 時間分期日治時期(1895~1948)/清治時期/戰後時期 (1945~)

- 撰寫者林煒舒

- detailPage.fieldLabel.Culture_Place.placesdetailPage.fieldLabel.Culture_Place.places_lat24.93445detailPage.fieldLabel.Culture_Place.places_lng121.262441detailPage.fieldLabel.Culture_Place.places_city桃園市detailPage.fieldLabel.Culture_Place.places_dist八德區detailPage.fieldLabel.Culture_Place.places_address霄裡

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。