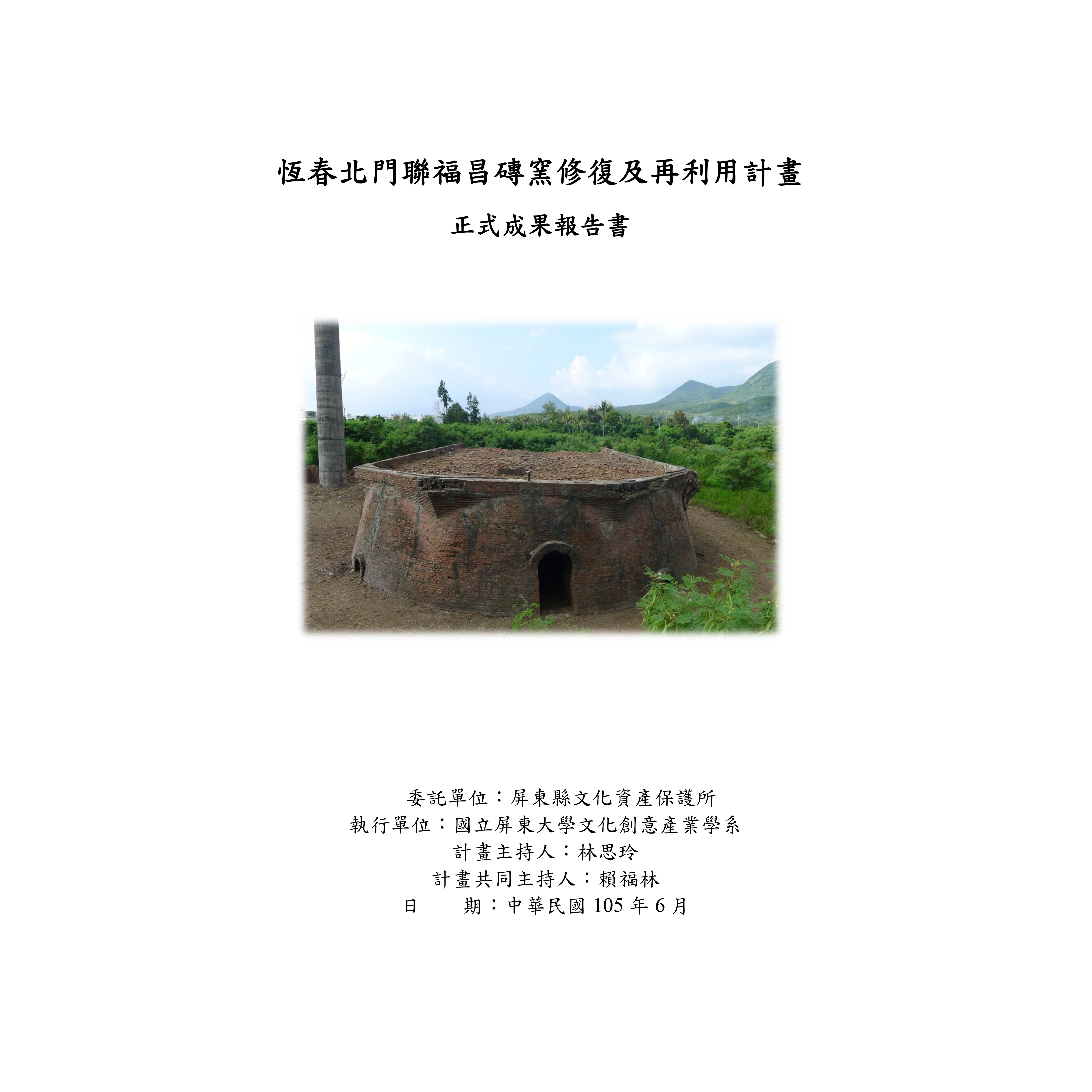

臺灣的磚窯業起始於荷蘭人來臺。初期荷蘭人所使用的磚塊並非在臺灣製造,而是由福建廈門沿海購買。後來荷蘭人在臺灣興建多座以紅磚為建材的重要建築。荷蘭人不再由外地採購紅磚,改由福建雇用工匠來臺灣,於當地取土燒磚,開啟臺灣磚窯業。明鄭時期以後引入包仔窯,包仔窯主要為燒製瓦條、片,故又稱瓦窯。包仔窯的築窯與製作技術都較簡易,包仔窯的引進在臺灣奠下磚窯業發展的基石。之後也逐漸發展出目仔窯的燒製技術。 日本殖民之後,提高關稅抑制大陸商品對臺輸入,因此臺灣製磚產業有了發展契機。隨著縱貫鐵路工程的鋪設及磚造建築流行,土木用需求量大增,許多大型的製磚工廠也紛紛設立並投入資本經營。在激烈的市場競爭之下,臺灣煉瓦株式會社從日本引進了新式製磚機械及霍夫曼窯,特殊的窯體使用與燒製技術,使得紅磚產量大為提升。日治時期霍夫曼窯技術為專賣技術,戰後1945年普及。1970年代,臺灣的霍夫曼窯曾多達八百餘座。70年代以後,霍夫曼窯供應了國內紅磚80%以上的需求量,直到隧道窯的引進,霍夫曼窯才被取代。恆春北門聯福昌磚窯即為戰後所發展的霍夫曼窯燒製技術,創建於1961年左右,1981年左右停工,在1994年之後因土地轉移磚窯一半窯體被拆除。本磚窯在2011年由屏東縣政府登錄為文化資產歷史建築。

本報告書分為第一章計畫執行介紹;第二章磚窯產業歷史文化與型式功能;第三章聯福昌磚窯廠產業運作方式與恆春協和磚窯廠的經營;第四章磚窯建築分析;第五章聯福昌磚窯文化資產價值研判與再利用適宜性評估、建築結構安全與修復經費建議等內容來說明調查研究結果。