金門古厝

金門古厝

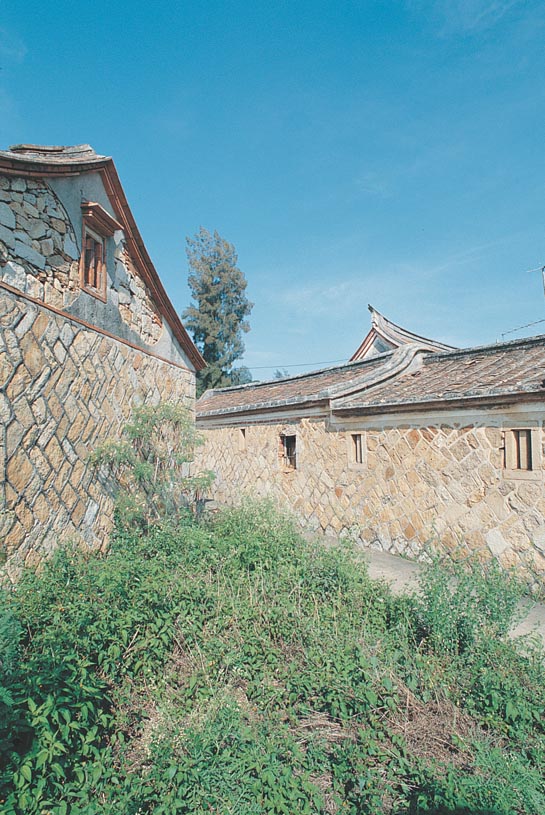

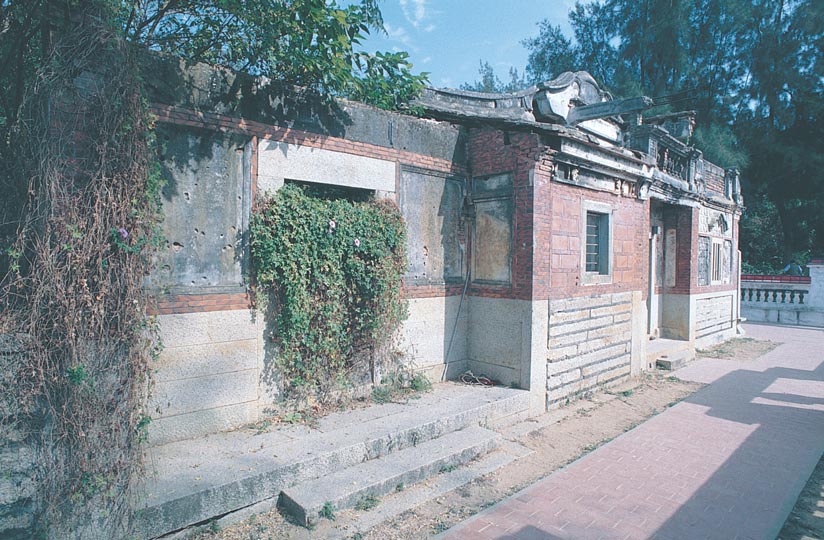

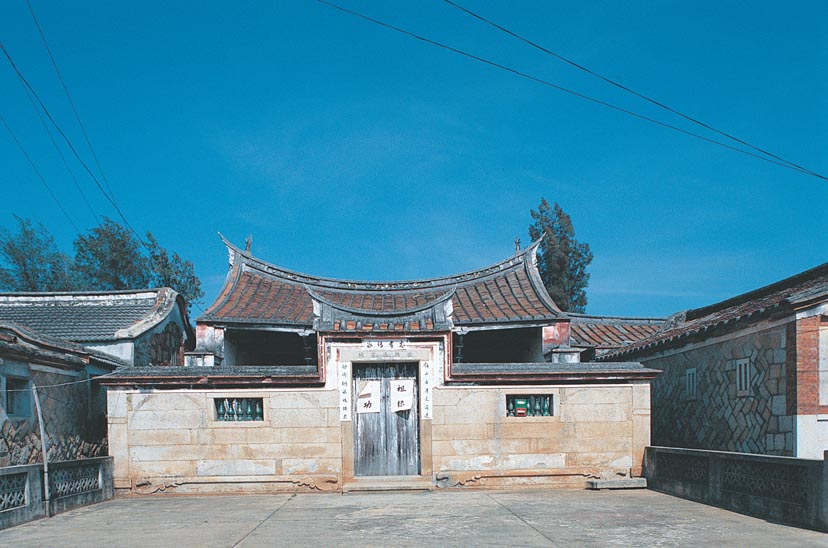

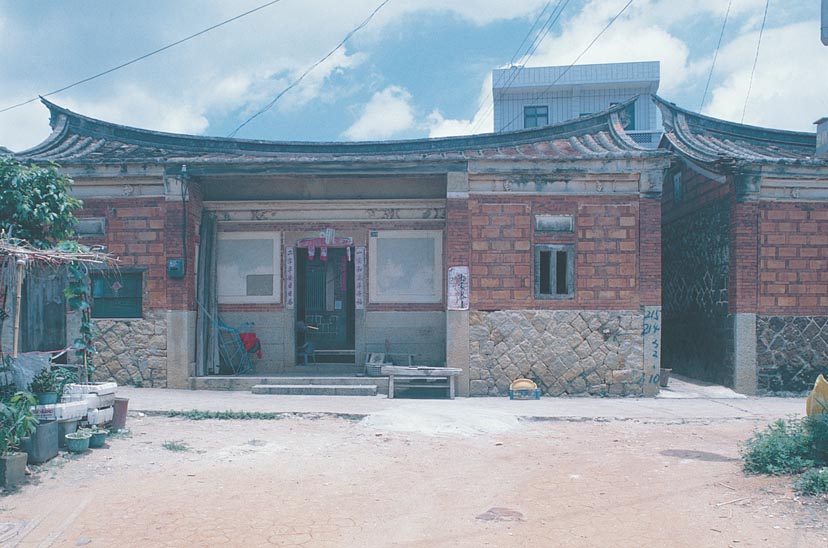

金門古厝保存相當完好,經常是一整片一整片的完整聚落,讓人很難理解的是,當年823砲戰那樣摧殘,這些古厝究竟如何逃過?又823砲戰之前,這些古厝究竟是美到一種什麼樣的程度?金門古厝主要區分兩種類型,一種是運用當地花崗岩所蓋出的傳統閩南建築,這類建築,特別講求格局對稱,也相當重視左尊右卑、前低後高等原則,而不論屋瓦、屋簷、門前石雕,統統有一定的身分規矩,也講求雲影、水紋、龍、鳳、龜、麟、獅、鹿、馬、鶴、牡丹、海棠、竹、荷等等壁畫雕刻。這類傳統閩南建築,目前以「金門民俗文化村」保存最為完善。金門民俗文化村位於山后村中堡,建於清光緒26年,為旅日華僑王國珍、王敬祥父子建造,王家人與國父孫中山先生交往密切,也是國父革命時的大金主,當年孫先生也曾造訪此地。前往此民俗文化村,可見18棟二進式建築,一列一列排列完好。穿梭古厝之間,特別能讓人興起思古幽情,不過,這些古厝也相當人性化,不少住家都還夾雜期間,另一類古厝,為在清末民初,許多金門人至南洋從事貿易,也賺了不少錢,回金門鄉里建造巴洛克形式的豪華西式洋樓,光宗耀祖。這些樓房夾雜鶴立在古厝中,為金門建築增添異國風情。洋房遲暮的優雅風華,在藍天下,襯托出紅瓦的溫潤、屋頂的線條弧線美感、牆面的繽紛華麗、屋角的穩重厚實,是。這些洋房,當地人稱為「番仔樓」,番仔樓以水頭地區數量最多,保存也最完善。番仔樓由於參考國外建築,卻又不捨傳統的禮節與建築文化,因此形成一種相當別緻的建築景觀,水頭一帶的番仔樓又特別精美完善,金門俚語也指出,「有水頭富,無水頭厝」,意即儘管有錢,也不見得有文化涵養與藝術品味,可以蓋得出這麼美的房子。其他古厝如後浦城、金門城、古岡村、珠山村、歐厝村、盤山村、古寧頭、湖下村、浦邊村、西元村、官澳村、青嶼村、西山前、成功村、瓊林村等等聚落,也都有規模大小不一、造型互異的漂亮古厝,是前往金門極好的觀賞重點。走在金門村落中,這樣感受特別明顯。古厝堅固的花崗牆角,牢不可破,抵擋烈烈海風與古時登岸侵擾的海寇,仰視屋簷飛揚跋扈的燕尾、聳高挺立的山牆,在碩大的金門海風中,歷史文化的況味,越陳越濃。金門人慎重使用當地的堅固花崗石及紅磚,厚厚實實、穩穩當當地疊石敷泥,起建自己的屋厝。因為金門與廈門相當接近,屋厝全部屬於閩南式建築,三合院居多,以單層樓密集的聚落為主,外觀上以紅瓦紅牆為特色,有紅瓦覆蓋的斜屋頂、木板組成的門窗、屋簷下的亭仔腳。特別的是金門古厝的牆身,都裝飾彩花磁磚,有的更鑲裝交趾陶飾,風格華麗。目前,金門國家公園及金門縣政府已針對島上古厝聚落進行整修。在山后的金門民俗文化村及水頭的古宅群,古厝規模及屋況維持良好,是欣賞金門傳統建築的最佳景點。此外,在各村落也有舊建築古屋,但多已人去樓空、頹圮荒廢,經過數代修補敷塗的深淺痕跡,歲月老去的無奈,而這也才是金門人最引以為傲的文化資產。

基本資訊

0則留言

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。