跳到主要內容區塊

:::

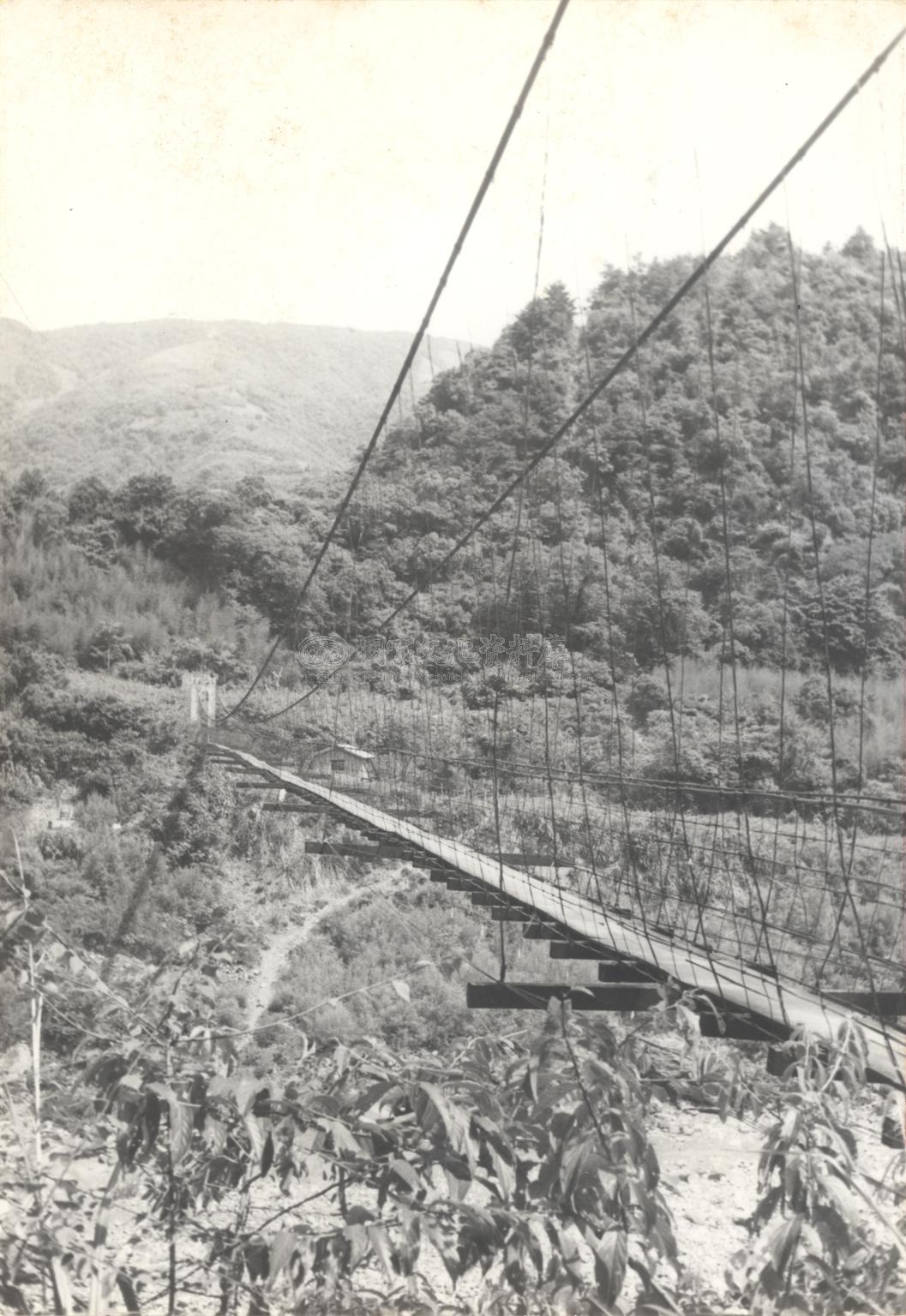

玉峰吊橋

日人治台以後,延續清代留下來的防「番」措施—隘勇制度,以大量武力,配置精良武器,延長隘勇線,在全台灣設了約一千九百多所隘寮,又埋設地雷、裝置電流鐵絲網,來限制原住民的活動範圍。此外,以法令封鎖一般人民在「番地」的任何所有權或佔有權,一般人也不許跟原住民通商。而各種法律,如刑法、民法案都不適用於原住民地區。總督府以強制手段要求原住民徹底改變生活方式,並強行逼使原住民對日本認同。明治43年﹙1910﹚,佐久間左馬大就任第五任台灣總督後,積極推動「五年理蕃計劃」,逐步將隘勇線延長,並在適當地點設立砲台。日人於部落設立警察官吏駐在所,用以控制與駕馭。這期間日人也以軟硬兼施的「理蕃手段」,亦即以「順者撫之,逆者剿之」的撫綏政策為「理蕃」方針,並且以革除原住民舊慣習俗為目的。日人為矯正其出草的習俗,並將黥面加以革除,遂以警察勢力介入舊慣習俗的革新。「五年理蕃計劃」結束後,佐久間左馬大提出訓示,對「理蕃」事務有了積極的政策,即整肅「蕃地」的各類警備機關和警備員之紀律,絕不能因無事而鬆懈,需嚴加戒備。對「蕃地」的開發要採漸進主義,嚴加管制武器等…。「理蕃」方針中規定普及部落的簡易教育,施以都市「見學參觀」及其他的社會教育,獎勵適於「蕃地」的產業,改善並普及醫療設施,改善物品交換制度,對頭目給予津貼,借貸打獵用的槍械彈藥。這是日人在對泰雅族大規模討伐後,進入了「威撫並行」時期,亦即在撫育上樹立了教化、授產、醫療、交易的政策。原住民各族抵抗日本政府的行動接連不斷直到發生兩次霧社事件,震驚日本本國,逼使從石塚英藏總督以下一連串高官引咎辭職,也促使殖民陣甫修改「理番政策」,從經濟型態生活方式以及教育醫藥措施,與以懷柔同化,造成原住民的文化大量滲入日本文化。例如將原住民集體遷移至適耕地區,教他們放棄打獵與放火燒山輪耕,而學習定點耕水稻。甚至把原住民住屋,改成日式土壁草屋。昭和6年(1931)12月間總督府頒布「理番政策大綱」,主要獎勵原著民著重「集約定耕」產業,並行集體移居,以圖改善生活;在經濟上扶持其自主獨立,謀其生活安定;並修築道路,便利交通,已其輔化教育之徹底普及。昭和10年(1935),總督府對原住民的稱呼一律改為「高砂族」。1941年日本發動太平洋戰爭,佔領菲律賓等地,就徵召一萬多名﹙幾乎原住民的兩成人口﹚原住民青年,組成「高砂青年隊」,利用他們擅長在密林活動,為日本人役使在南洋叢林作戰,或成為背運貨物的軍夫。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 創作者攝影者:不詳

- 創作日期創作日期:民國68年

- 全集/系列名新竹縣尖石鄉泰雅部落老照片

- 相關地點石磊

- 地點名稱石磊/石磊/霧社/吊橋/尖石

- 緯度24.991826/24.657099/24.0223/23.6265/24.7051

- 經度121.100327/121.325749/121.132/120.893/121.201

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。