跳到主要內容區塊

:::

校園民歌

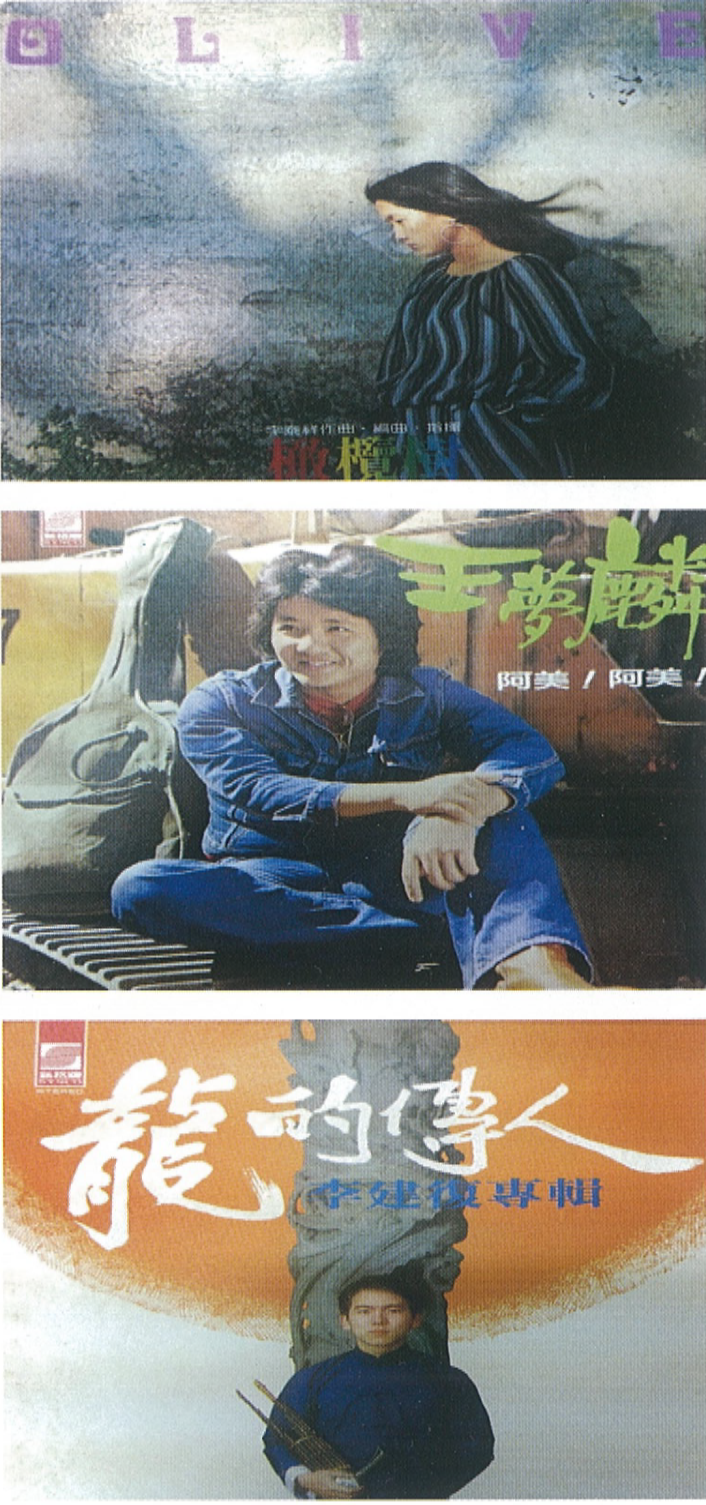

六十年代的臺灣樂壇創作匱乏,翻唱盛行,直到民國65年(1976),李雙澤喊出「唱自己的歌」,楊弦、胡德夫、李雙澤在臺北中山堂舉辦新作發布會,會上推出的9首新歌都收錄於楊弦的首張專輯《中國現代民歌集》中,正式標誌校園民歌運動的開端。其後陸續有諸多大專青年投入民歌的創作,如葉佳修、蔡琴,在民國66到69年(1977-1980)舉辦的四屆金韻獎民歌大賽讓全臺年輕人得以參與其中,加上海山、新格等唱片公司推出的民歌合輯,擴大校園民歌的影響力,王夢麟的〈阿美阿美〉即常在校園中傳唱,侯德建作、李建復唱的〈龍的傳人〉更在美匪建交的時代背景中成為民心宣洩的出口,齊豫於民國68年(1979)年推出的專輯《橄欖樹》則在古典與流行間創造一種新的曲風......,可見校園民歌在當時臺灣的影響力,想當然的,校園民歌的浪潮也襲向中壢馬祖新村。

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 資料來源ISBN9789560434033:中壢馬祖新村文創潮間帶〈2014,桃園市文化局〉

- 撰寫者胡朝欽-陳錦昌

- 創作者彭明輝

- 時間資訊出版日期2014

- 資料使用語言中文

- 媒體類型圖書及手冊

- 時間分期戰後時期

- 地點創作地點桃園市中壢區馬祖新村 (121.237455, 24.937129)

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。