日治時期的臺灣總督府臺北更生院,戰後的憲兵司令部軍法處看守所

憲兵司令部軍法處看守所,昔址位於今臺北市涼州街28號(範圍約在現甘州街、重慶北路二段、甘州街42巷之間),戒嚴時期是關押政治犯的重要場所。

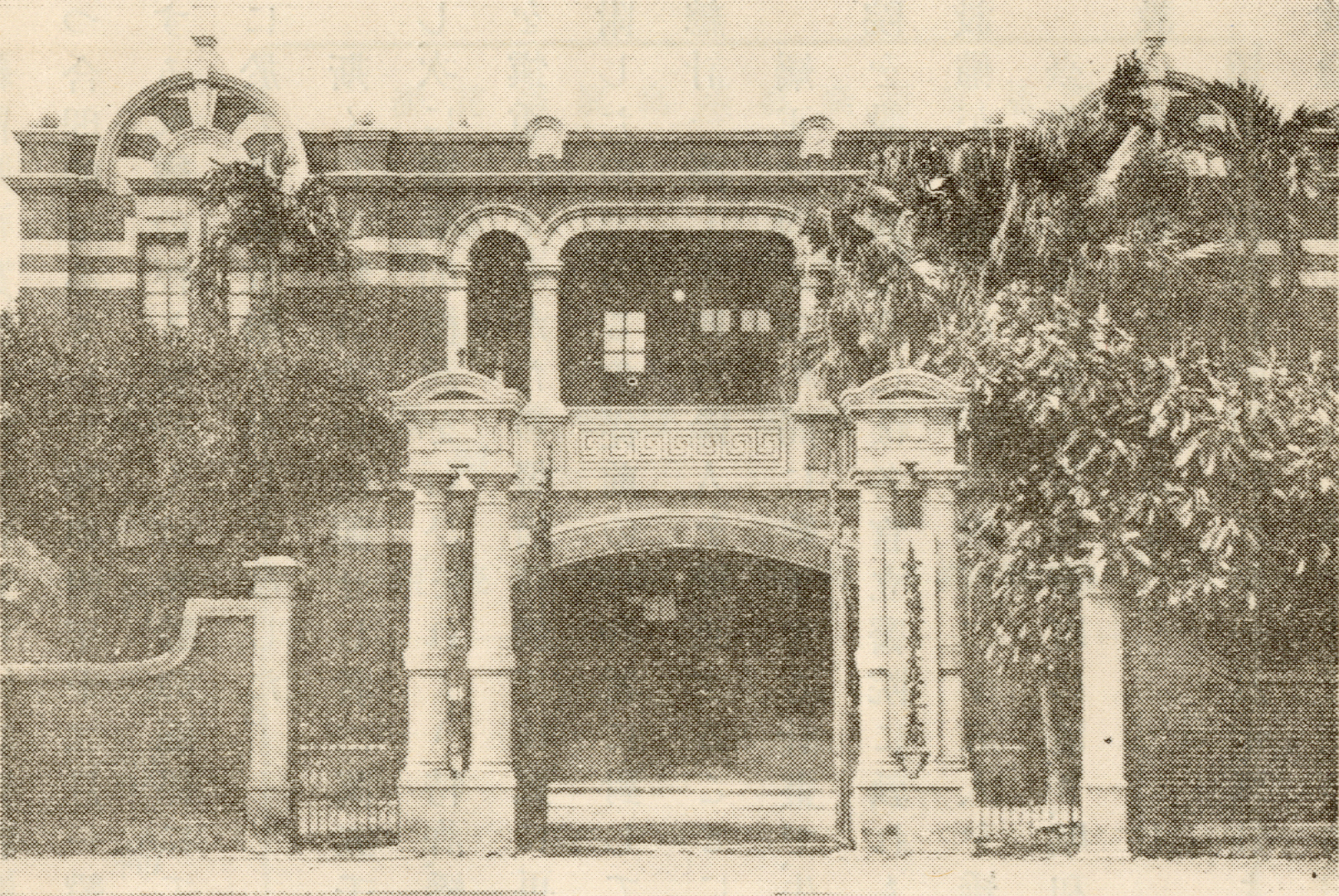

昔址建築物於日治時期1918年(大正七年)為林清月所開設的宏濟醫院,是臺灣人開設的第一家私立綜合醫院,因債務沉重結束營業。後由臺灣總督府於1930年(昭和五年)改建為臺北更生院(簡稱更生院),主要為收容鴉片和毒品成癮患者的矯正治療醫院,由臺灣史上第一位臺籍醫學博士杜聰明擔任院長負責院務。

1945年11月更生院於戰後改制為臺灣省立戒煙所,由杜聰明擔任所長,但所址遷到臺大醫學院第二附屬醫院內,更生院原址則由憲兵司令部第四團團部(簡稱憲四團)進駐,主要任務為監視在臺灣的投降日軍和協助警察維持戰後秩序。憲四團在歷史紀錄中為1947年二二八事件中的執行部隊之一,也是一九五○年代槍決政治犯的主要部隊。1950年3月1日,憲兵司令部在臺北進行重組,部址即設於涼州街更生院舊址,曾監禁遭憲兵隊逮捕的政治犯。

▲原址建物已拆除,藍色框處為舊有範圍(底圖出處:Google Map,色塊後加)

▲原址建物已拆除,藍色框處為舊有範圍(底圖出處:Google Map,色塊後加)

看不見不等於不存在

戒嚴時代臺灣的憲兵則有軍事警察、軍法警察、司法警察三重身分,並兼具軍人和警察的雙重角色。戰後憲兵司令部除槍決政治犯(以憲四團、憲八團、臺北憲兵隊為主)和肅清整治街頭運動外,據1981年的《憲兵年鑑》中所簡述的工作成果,可以看出當時憲兵也和警總、調查局、保密局等特務機關一樣,積極參與「政治偵防」,如臥底、布建、抓匪諜等的特務工作。

▲憲兵司令部軍法處看守所昔址建物已拆除,今部分作為停車場,部分改建為辦公大樓(出處:國家人權博物館)

▲憲兵司令部軍法處看守所昔址建物已拆除,今部分作為停車場,部分改建為辦公大樓(出處:國家人權博物館)