拍楸(打樁),即用斗將楸(樁)垂直打入海床,使蝦皮定置網能沉入海中、捕撈順著潮水入網的蝦皮,根據海況,需捶打50至70下才能將楸打穩固。

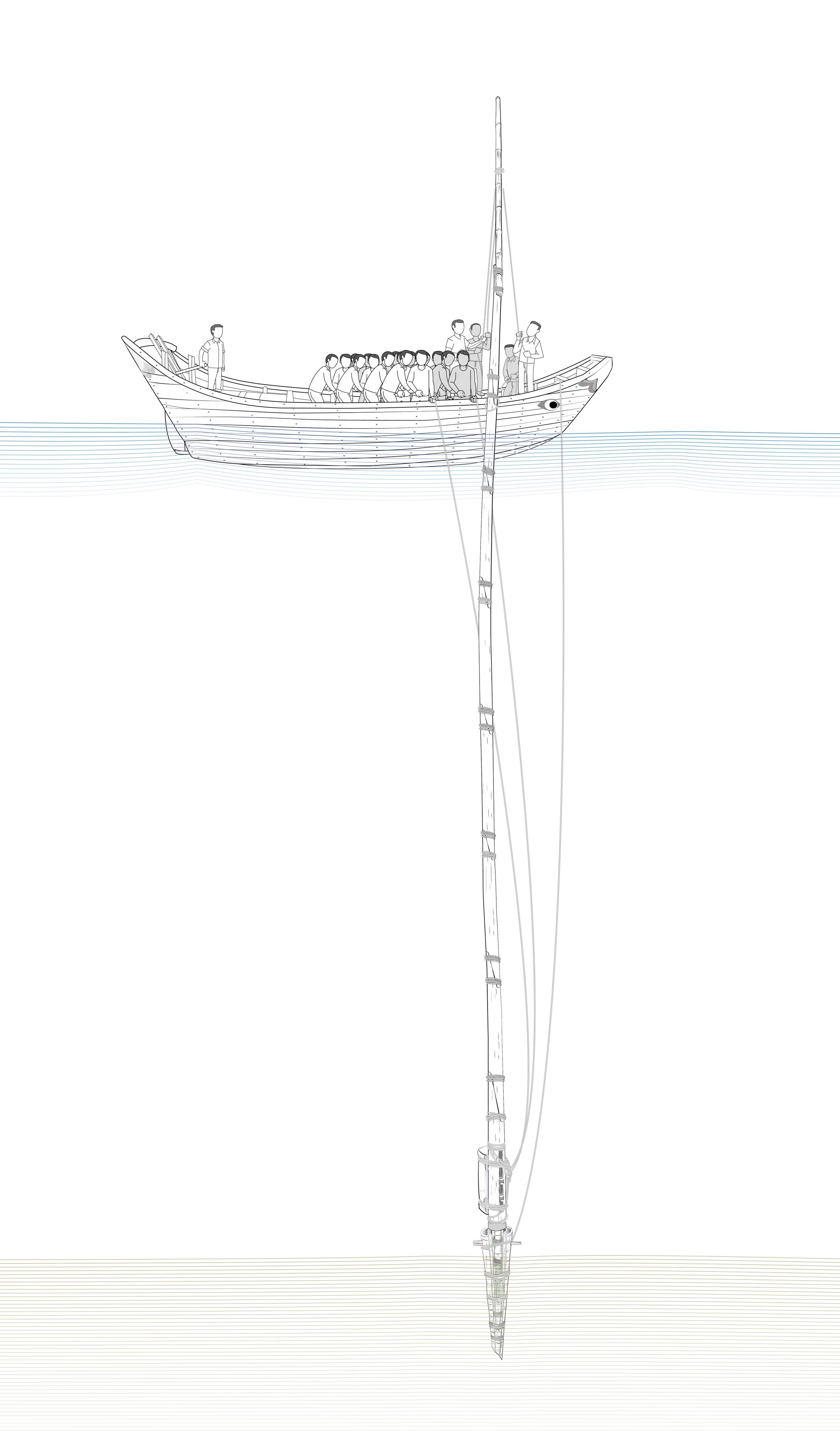

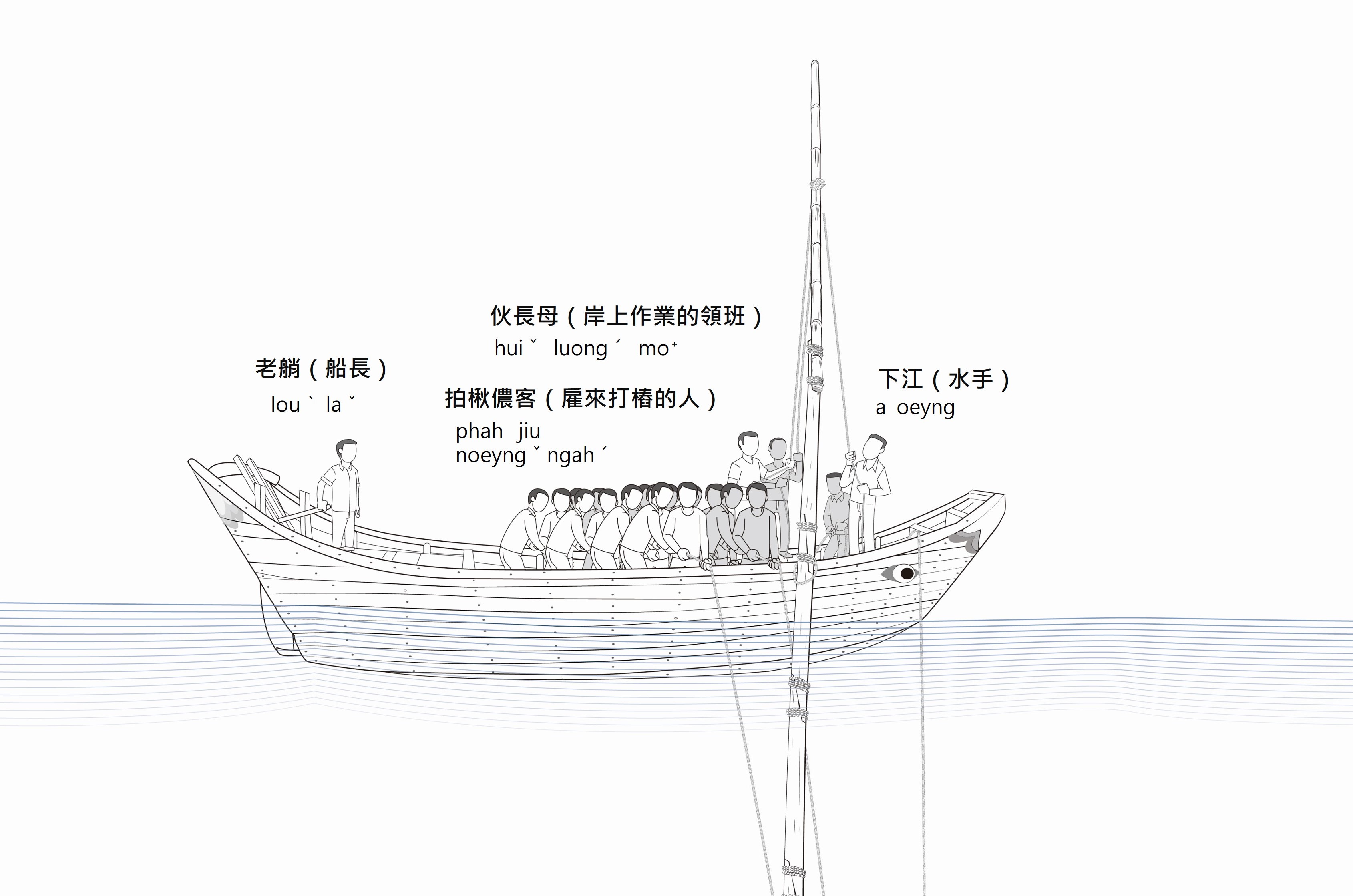

每年立秋過後才會準備打樁,由於打樁十分費力,需將繫有百斤石頭的斗具拉升、再下拉半尋高,通常每艘船都會另外雇身強體壯的人手(拍楸儂客)一同出海。一般出海換網、收網只要6-7人,打樁則會要到20人,連平常負責岸上作業的伙長(ㄏㄨㄧˇ ㄌㄨㄛㄥ⁺ / huiˇ luong⁺)也會上船協助。

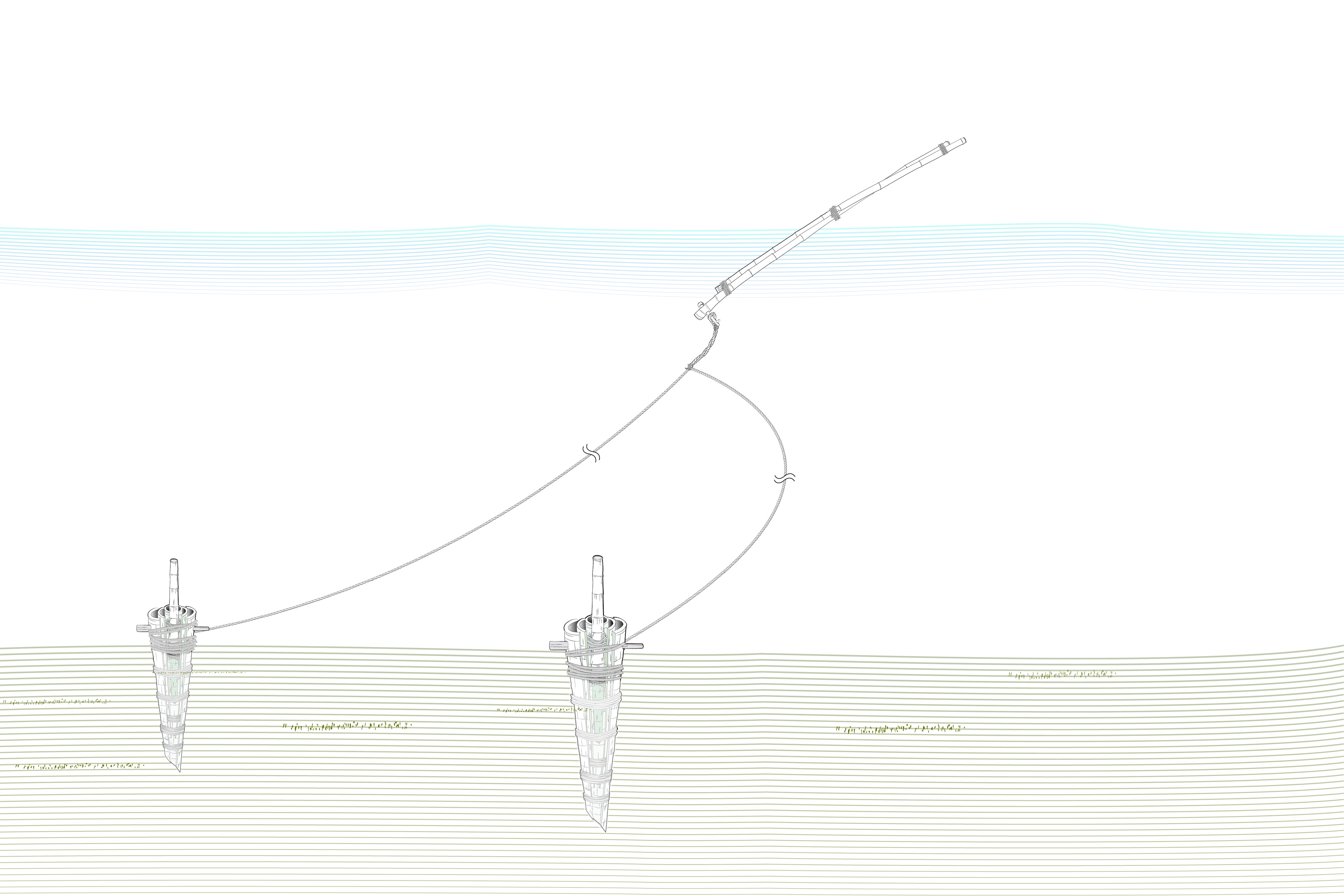

當船開到漁場,伙長會先卸下綁在後艙船板兩側的楸,由頭前(ㄊㄡˇ ㄌㄟㄥˋ / thouˇ leingˋ,負責船頭作業的人)將筋索套上楸、再將楸嬤(楸的竹頭)裝進斗頭(第一節斗節),在老艄(ㄌㄡˋㄌㄚˇ / louˋ laˇ,船長)還沒下一步指示前,都會一直拉著筋索,讓楸浮在海面。

這時,站在船中艙的船員會一邊用後尾繩(ㄡˇ ㄇㄨㄧˇ ㄌㄧㄥˋ / ouˇ muiˇ lingˋ,綁在斗竹竿節的繩)把斗往船頭方向拉正、拉直。為了讓樁能定著在期望的位置,兩條斗繩(ㄉㄠˇ ㄌㄧㄥˋ / touˇ lingˋ)上面皆有做記號,緩緩放繩,直到楸離海床約3-4公尺高,老艄判斷一切準備就緒後,一聲令下「好!正了!」,船員們才鬆掉筋索、斗繩,讓斗與楸直直墜下。

伙長母會分配拉斗繩的人力,一條斗繩由8到10位伙長和拍楸儂客負責,左右兩邊再各站4到5人,使施力平均。

打入第一下,伙長及拍楸儂客會喊「齊囉拔啊過呵一蜀了啊!」,下江

(ㄚ 廿ㄩ兀 / a oeyng,水手)迅速在斗的匝竿節上綁墜斗繩(ㄉㄨㄧˇ ㄌㄡ

ㄌㄛㄏ ˊ / tuiˇ lou lohˊ),一綁完、往下拉,應聲答「好!過一蜀了啊!」,作業才會繼續。過程便是在應答唱和中進行,不僅可計算打樁次數,還有消除疲勞的作用,船前還會有船員負責用繩讓斗維持直立、保持平衡。

當老艄聽到打到有「唧~唧~」的聲音,就表示楸有順利定固於海床,老艄喊「好!萬萬歲!」打樁才正式結束。最後要離開前,在楸的筋索綁上竹製浮筒,就方便下次出海時找到位置。