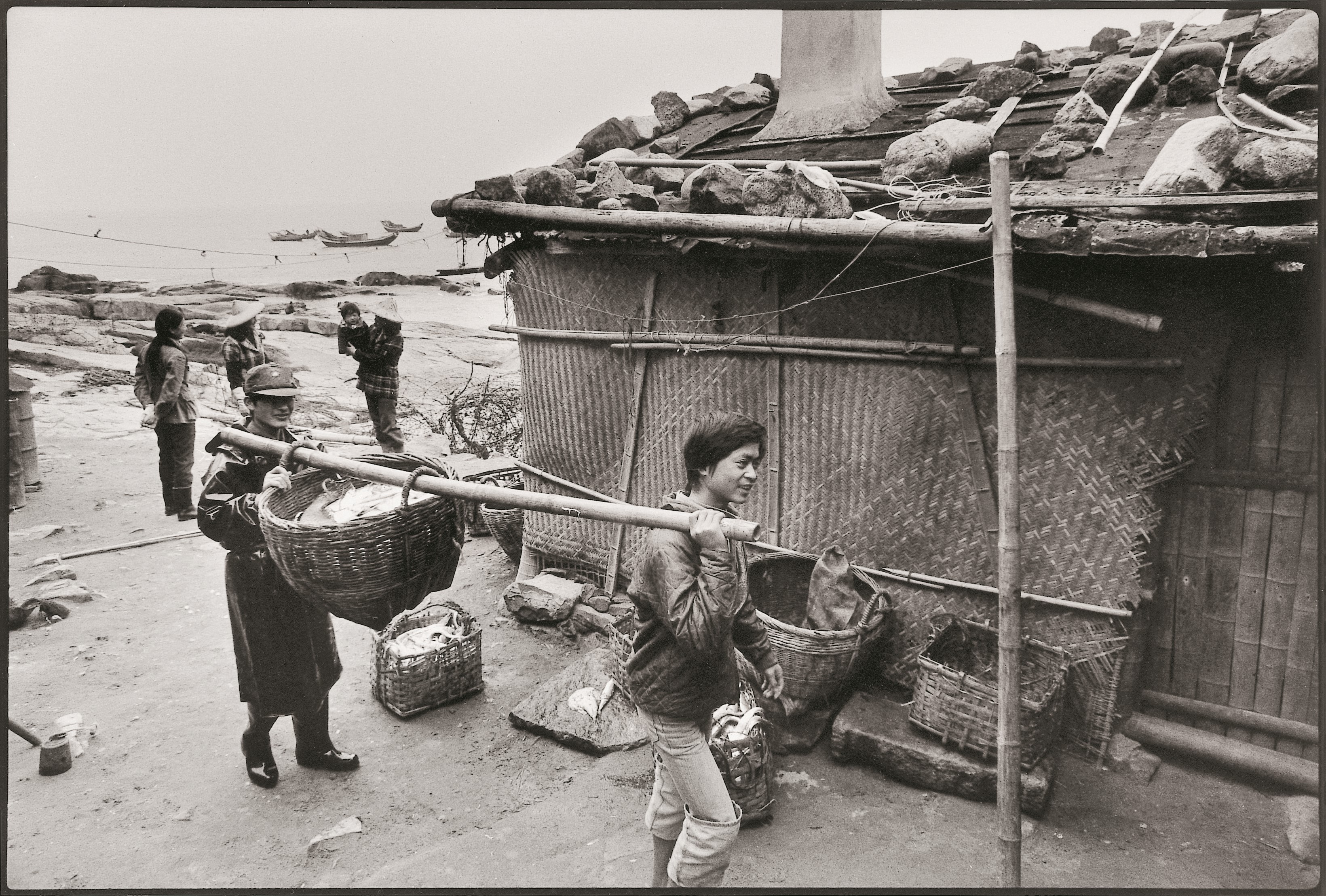

此張照片為攝影師阮義忠於1979年隨臺灣電視公司勞軍團去馬祖所攝,拍攝地點為北竿鄉橋仔村。

定置網撈獲的蝦皮,經常摻雜帶魚、鰻魚、魟魚等各式雜魚,從「𦁧艚」卸下後,先在海灘上分類、篩洗,新鮮蝦皮集中到大型蝦籮,兩人合力抬(即杠kung)到𦁧寮(即漁寮)水煮,馬祖話稱「煠蝦鮮」。

𦁧寮內都有一座大灶,上置大鐤,燒煤炭。特等蝦皮水煮不加鹽,一百斤曬乾後剩二十斤乾貨;甲等加鹽八斤,一百斤囇四十斤;乙等加十一斤鹽,丙等加十四斤鹽。等級不同,售價有差,由國軍輔導會統購統銷。煮完蝦鮮後,鐵鐤內鹽水從淡紅逐漸轉為暗紅色,這就是傳說中的「蝦鮮滷」,用來當蘸料,沾油條、豆腐,配地瓜粥,或者用來醃漬新鮮的蝦蛄。

剛燙熟的蝦鮮,漁家稱為「蝦飯」,撈出後置入竹箅,套好「索摜」, 挑到廣場,均勻撒在已鋪好的軟筴上,早晚梳理一回,讓冬天的暖陽慢慢炙烤乾燥,蝦皮轉成蝦米。這時,婦人小孩拿著竹籃鋁盆 ,小心踩在空隙處,挑出混雜在蝦米陣中的蝦蛄、白巾、鰃仔、蝦母等各類雜魚,拿回家直接擺到飯桌。原本寒傖的吃食,有了海味調配,立即變成有滋有味的一餐。

照片中兩人是橋仔漁民,弟弟陳尚貴在前,哥哥陳尚飛在後,合力「杠蝦鮮」正在往𦁧寮的路上。旁邊的簡陋漁寮竹片為牆,茅草屋頂,是以前梅花人留下;地面還可見到二簍新鮮帶魚,以及幾尾雜魚(其中一尾是馬祖人稱「華臍」的鮟鱇魚)。兄弟倆神情愉快,顯然是豐收的一天。