戰地政務時期(1956-1992),漁獲的運銷採統銷制度,雖然地方有商會負責辦理零售,但漁獲最主要仍是透過承包商外銷至臺灣。

以蝦皮為例,在收購蝦皮前,會先召開協調會議,由臺灣承包商、漁會和漁民代表到現場,決議當期的收購價、蝦皮品質等級標準,並抽籤決定各村收購順序,為的是讓收購和鑑定時能有判斷依準。鑑定會以成色、鹹度、純雜區分等級高低,不同等第價格有差,即便有評斷標準,仍會出現與漁民認定出入的情況,橋仔村黃鵬武(1950-)耆老提及,當鑑定有爭議時,便會有由鑑定員、廠商、漁會及調解人員出面評審和調解。

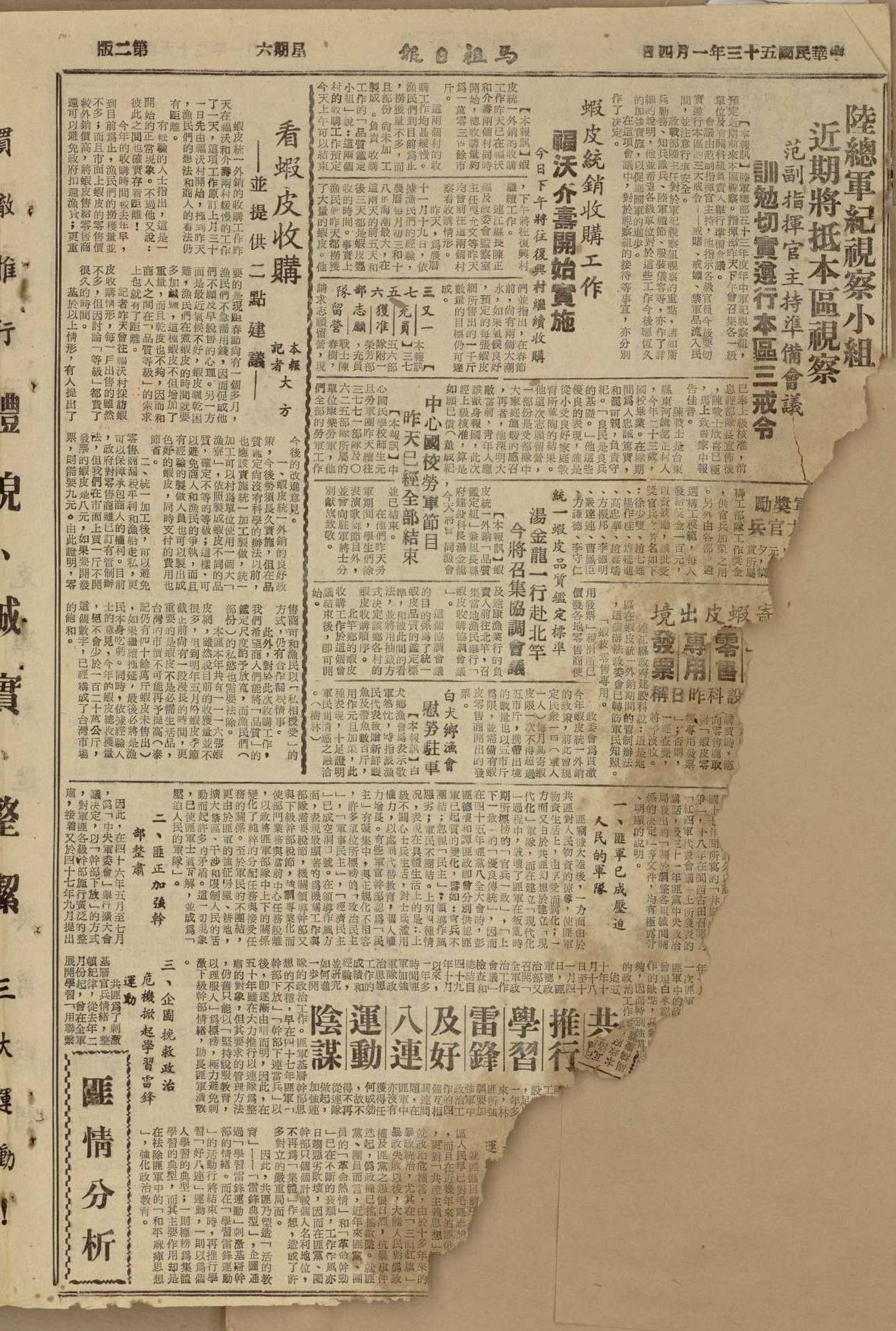

一則民國53年的馬祖日報就曾描述,「…另一方面最近氣候不好,蝦皮曬乾困難,漁民們在煮蝦皮的時間就要多加鹹鹽,這種蝦皮不但增加了重量,而且乾度也不夠,因而和商人之間在品質等級一的索求上也就有了距離。記者昨天曾往福沃村採訪蝦皮收購情形,每一戶出售的雖然不多,但因討論『等級』都費了很久的時間。」當期蝦皮收購時間因協調有延遲,卻顯示出在鑑定上有更多需要考量的因素,後續也延伸出放寬品質標準尺度、是否設置公家魚寮確保蝦皮品質等討論。