許東暉,1935年出生,祖籍臺北市,先後就讀龍山國小、建國中學、淡江中學,以及中興大學農學院。1959年(二十三歲)大學畢業後,他透過黃正華教授引介到農試所任職,服務公職至六十五歲退休。

二戰後因為經濟差,國家需倚靠農業才能發展經濟,而且農業產量要增加也逐漸轉成工業,需要機器代替人工。許東暉任職於農試所期間,參與研發台農61與台農67號等稻作,台農67號稻作特性為高產量、不易倒伏,改善當時北部稻米少量的問題,機器收割更為方便,節省人力。從農試所退休後,他參與國合會農技團,奉公至中南美洲、沙烏地阿拉伯及越南等地,提供農業技術指導,援外的同時也在臺灣外交上做出了不少貢獻。

1965年許東暉與黃和美女士結婚,先是借住農試所主管在公館附近的住所,爾後搬至農試所內倉庫改建的宿舍。

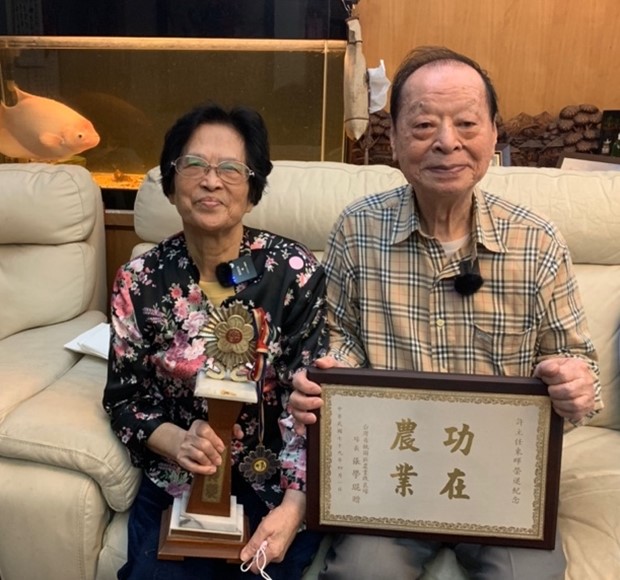

黃和美,1941年出生,祖籍嘉義;任教於國立臺北護理學院,退休後還續留當義工,幫忙整理校史。2004年她獲教育部頒發資深優良教師獎,四十年的教育工作獲得肯定;2006年國際護士節亦獲衛生署頒發「功在護理」資深優良護理人員四十年卓越貢獻獎與瓷像南丁格爾獎座。除了專業傑出表現,許媽媽亦能妥善兼顧家庭,其孝行賢德於1978年當選行政院全國好人好事代表。

夫婦兩人分別從事稻米品種培育和栽植、護理臨床與教育專業長達四十餘年。他們認為人生來到社會上,就是要做有意義的工作。

背景

許東暉(以下稱許伯伯),1935年出生,祖籍臺北市,先後就讀龍山國小、建國中學、淡江中學,1955年就讀中興大學農學院農藝系,當初選擇農學院是因為考丙組。1959年(二十三歲)大學畢業後到農試所任職,服務公職至六十五歲退休。

黃和美(以下稱許媽媽),1941年出生,祖籍嘉義;就讀嘉義女中、省立護理專科學校;畢業後留校任教(後改制為國立臺北護理學院)直至六十五歲退休。

兩人於1965年結婚,先是借住農試所主管在公館附近的住所,爾後搬至農試所內倉庫改建的宿舍,現住所位在濟南路。

農業試驗所與周邊環境

許東暉的論文指導教授是對臺灣稻作發展有很大貢獻的黃正華教授(曾任職農試所,後來到農委會,對農試所經費補助有很大的幫助),因此大學畢業後,就透過黃教授引介到農試所任職。

以前的辦公室位在農試所辦公廳舍旁的房舍內,一半是稻作研究室,一半是雜糧研究室,還有一間國際植物交換中心,別的國家想要農試所的植物就會透過這個中心提出申請。

許伯伯1965年剛結婚時,主管黃真生到美國留學一年就將自己的住所借給他們住,位置在公館捷運站三號出口後面的一棟日式房子(現已拆除,改為女生宿舍)。許伯伯的二哥當時是臺大教授,在溫州街有間日式房子,許伯伯及許媽媽有段時間借宿於此。

後來許家搬到農試所宿舍,位於稻作研究室的對面,空軍作戰司令部圍牆(圍牆屬於稻作館)的旁邊。宿舍是由倉庫改建而成,很克難,許伯伯一家在那裡住了四、五年。當時有十戶以上的人家住在倉庫宿舍內,農業系主管謝順景博士也住在那裡。宿舍因仍跟隔壁的倉庫有聯通,晚上會有老鼠跑來跑去。

蟾蜍山山腳下有幾位農試所員工住在外區的宿舍,但許伯伯是住在農試所內區。另外有一些資深員工,例如同事馮朝成,他們的宿舍在永康街;總務室內的主管都住在師大對面、永康街一帶。

許伯伯大學畢業那年當預備軍回到公館時到瑠公圳釣魚,當時還有釣到一條魚,後來就再也沒有釣到。他還曾身著軍服與瑠公圳合影。

因辦公室就在宿舍對面,所以許伯伯的辦公處也是小孩的活動範圍,他們也會去稻田內抓青蛙,到稻田後養動物的區域跟小白兔玩。

以前公車行經公館,還會到農試所辦公廳舍前的圓環繞一圈再出去,所以坐公車會特別跟司機說不要在公館下車,要到農試所內。公館在以前有美軍俱樂部,有很多外國人居住在那,十分熱鬧。

許家平常買菜是走到水源市場。但那時所內的曬穀場,中午會有菜販的車子開進來,下午則有賣臭豆腐的挑販來做生意。

現今那些倉庫改建的宿舍都拆除了,曾經住過位臺大內的房舍也被拆除到只剩下樹。

還好在農試所內國旗臺左邊,辦公樓對面的昆蟲館作為古蹟被保留了下來。許伯伯當年會和昆蟲部門合作,若是碰到蟲害問題就去找昆蟲部門一起討論是何種蟲造成,並尋找防治方法。而為了要做育種雜交,需用到稻作保存的資料,或是其他地區有抗該害之品種,昆蟲部門都給予很大的協助。

農試所搬遷至霧峰

農試所於1903年搬至公館,位於羅斯福路四段、基隆路附近,但由於都市發展,環境汙染,且面積狹小,不足以應用現代農業試驗之需要,因此1977年12月遷移至臺中霧峰鄉。現於霧峰占地145公頃,建築17公頃,主要建築包含行政大樓、試驗研究大樓、及各種附屬的建築。農場面積128公頃,灌溉排水設施十分完善,成為全國最好的農業實驗研究環境。

位於羅斯福路四段時期,原本有瑠公圳,水是夠的。但都市發展後房屋蓋得凌亂,往好的說是都市發展,但對農業來說已影響到研究所需的面積。不只有稻田、設備,農試所內也有遺傳研究所、昆蟲病蟲害研究室、土壤研究室等等部門。單看稻作方面,一定要有適合的稻田面積和環境。此外,車子經過或是空氣汙染對於農業的選拔跟栽培都不是好事,且水的品質也不夠優良,瑠公圳後來上游會有小農種甘藷甘薯葉等等,當他們要用水時,就會阻斷瑠公圳的水源好引水至自家的農田,害得實驗有時會沒水可用。為了一勞永逸,農試所選擇遷址至臺中霧峰,那裡有優良水源跟環境才是有利於農業發展。許伯伯也在霧峰的農試所待了六年,每星期六放假會回臺北的住所,星期日晚上再回霧峰準備上班。

稻米品種誌登錄與育種

對臺灣而言,農業是主要且基本的。很多工業方面的材料或外銷,銷路的示範、蔬菜等都是靠農業技術員。但久而久之,在土地有限的情況下,農業方面要如何保持、滿足民眾生活方面的需求與水準,改良品種成為最優先事項,再來則是耕種技術的改善。當時從日本、中國等世界各地的水稻品種都集中在農試所。

如何更進步地去發展稻作技術,品種改良、栽培技術方面,就是許伯伯和馮朝成先生的主要任務。他們負責農試所所有水稻的保存,起碼有三千多種品種,從各國引進的品種都在低溫冷藏庫,有的是四度五度,有的是十五度等等。一個品種一個鐵罐子,永久保存。為了提高種子發芽率,不至於失去它的發芽度,每三年四年就會把種子拿出來再在田間裡繁殖。此外,若有些品種需要大量一點,就會從罐中取出,讓它大量繁殖。依據需求選擇罐中的稻種,需要抗特定的病等,就會取出有抗體的品種,與其他的品種進行雜交。每個品種都仔細調查過特性,株有多高、葉子什麼顏色,或是抗病性等,尤其是抗病性很重要,有白枯病、稻熱病這些,知道抗病品種後可以提供給國內或世界各國需要做抗病品種的來源,所以農試所保存這個東西是受到世界讚美的。許伯伯他們也一一把品種分類,多高、多長,它具有什麼特點,產量等等,都詳細記錄在這個本子裡,這個本子就是《臺灣省農業試驗所保存稻種誌》,這本現在也許還在農試所,許伯伯要退休時親自印,親自校對,但卻沒有留一本在身邊。當時要改良的品種就需要這本書,等於知道它的個性,需要什麼特性的,就從哪邊拿出來。

水稻的品種,能直接利用最好,但若沒有完美匹配該地的品種,就要靠育種,也就是品種的雜交。如A品種與B品種,A是高產,B是米質好。而高產的品種不一定米質好,以前的人米不夠吃都要吃地瓜,經過改良,就有儲夠的米吃。但吃飽了後會追求要吃得好,就會用日本品種的米跟臺灣的品種做雜交工程,因此如今大家都能吃飽且吃得好。這些品種的保存跟改良,就是農試所每個人共同的努力。而且,不是做完雜交工程就算結束,雜交完之後還要進行選拔;二月時會進行插秧,那是最冷的時候;六月收穫,馬上七月初又插秧,十一、十二月再收穫。那是風吹雨打,過程中天天都要到田間巡視稻作的生長情況。稻米是越綠越好,但太陽光一照,會看不見真實的顏色,就只能趁一大清早太陽未升起,或是太陽下山後才能去分辨它真實的顏色。

負責稻作的人員,還會與生產稻米的國家、當地負責農業的機關互相交流,無論是親自到訪或是信件來往,對方國家有什麼好的品種,實驗所培育出的品種等,都會集中收集起來委託農試所進行保管保存。對方有需求就會向農試所提出請求,或是農試所稻作方面的負責人員認為該地區很適合某特定稻種,就會主動提供稻種予該地,讓他們去試試。讓種子直接在土地扎根生長,比放在倉庫更為合適!

稻種生長十幾歲,就有幾千粒稻穗,所以提供給其他單位並無妨。提供品種也不是單方面的行為,而是雙向交流。像許伯伯去日本時,對方不願意把辛苦栽培的種子給農試所培育,因為將來會有互相競爭的可能,這時就是需要靠大家的努力,因為農試所也會自動給日本方種子,這就形成良好的循環,國際間就可以在農業上有好的來往。像是派駐到國外也是在增進友誼。對方想要我們的技術,我們就提供品種,但不是每個品種都合適,就要去採收、辨別、試種。大家互相幫忙、互相交流,這是農試所的研究目標。

除了育種,還要進行品種試種,比如在臺北改良場(舊址三重)試種。以前許伯伯在那裡擔任過場長,後來因三重工業區興盛就搬到桃園的改良場,合併為桃園區改良場,改任職於作物改良課的課長。作物改良課是負責作物改良方面,除了水稻,也有其他像是麥、水果等作物。

許伯伯於臺北農試所時期主要參與的稻作研究是台農61及67號等。台農67號(蓬萊米)品種產量高,品種結構在植物底部呈現節狀構造,排列密集且結實,不會軟軟的,因此不易倒伏。不容易倒伏,就可以用機器收割,節省很多人力,適合臺灣各地區的栽培,唯一缺點是不太抗病。台農67號解決了北部稻米少量的問題。當時人們對米質的要求沒有像現在的人們那樣苛求,只求能吃飽。

耕種技術改善對新品種也有影響。在採收前,稻田內不要有水,腳踩下去有腳印印在田上是最好的,稻的根部是否緊實,端視土壤的條件。新品種開發很耗時,雜交完後反覆實驗七八年,再進行後續的步驟,一個新的稻種品種起碼要十年或以上才能研究出來。拿著研究好的稻種進行試種,到想種稻的地點播種,除了讓農民對品種有信心,覺得這品種很不錯,也可以讓他們知道如何照顧此稻種,施肥時機等等。

稻子植株的型態要直立,葉子不會垂,下面的葉子不要太垂,才不會上面的葉子擋到下面葉子的陽光。千粒重則是以克表示的一千粒稻穀的重量,米一定要一千粒的重量起碼二十五公克,意思就是要飽滿紮實。有些米外表看著結實,實則內裡空空,一脫穀,風吹就吹走了。再來是葉子沒有葉枯病、稻熱病等等病蟲害,葉子太老就沒辦法行光合作用,葉子枯掉,除了生病外,就是因為植物基部有小蟲,蟲會從基部吸收植物的汁液,讓基部變軟,就會變得容易倒伏。台農67號的根群散布得很開,因此營養會吸收得很好。如果拔起來看到根群白白爛爛的,那這就不會是很好的植株。

臺大農業在推廣的矮株稻米是IR8,這是菲律賓國際稻米研究所在做的實驗,其有一些缺點。日本品種的米到臺灣種植,因為環境條件發生改變,會有早熟的問題。感光性、感溫性不同容易導致早熟。早熟對產量不一定好,稻米還沒達到某種程度,就讓它結實分葉,不是好的現象。

日治時期,臺灣的稻作一年只有兩期作,日本的米到臺灣叫做促成,雜交了第一代,第一代收成了變第二代,要促成好幾代才能快速得達到固定的效果。日本一年種植三期,有這樣的促成計畫,但是不適合臺灣,因為臺灣不要三期,因為像是南部,二期稻米種完後會種蔬菜水果。因此就並無執行種三期稻作的計畫,因為第三期的時間與其種稻,不如種別的作物比較好(過去種水稻不賺錢)。

蓬萊米有外銷至日本。在進行稻米品種研究時,是希望以日本米做榜樣,花蓮富里種植的水稻就滿好吃的,就有一段時間輸出至日本,但有沒有讓日本人接受富里米就不知道了。

以前中國喜歡的稻米品種是長秈稻(在來米),口感比較不黏、比較硬、顆粒分明。許伯伯有和鄧先生共同研究台秈2號。

行政院農委會在農復會時期就有補助稻米的研究。農委會中有配用作物(菇類為其一)的經費,經費也包含一些雜務的支出,有餘裕可以集合組員們及其家人辦活動。

許伯伯在桃園改良場擔任改良課課長時,因屬於課長負責的範圍內,有掛名柑橘精油的研究,但並無此方面的專長。

農技團赴海外技術指導

許伯伯參與農技團,奉公至各國工作。對於中南美洲、沙烏地阿拉伯及越南等地,臺灣的農業成就是優異的,因此增加了許多與各國邦交的機會。

1966年越戰,許伯伯正在南越的西貢進行兩年的農業指導,讓許媽媽和家人非常緊張。許伯伯每天都會寫一封信回臺灣,但因為南北越不和,南越的信不北送,信件就收不到。一個月後沒收到回信,大使館就建議許伯伯可以打電報、打電話回臺。幾個月沒收到音信,來的卻是電報,會讓人很緊張,加上新聞一直在播越戰的消息,就會去猜測是不是出大事了。許媽媽接電話時手都在發抖,那時他們才新婚,許媽媽還懷孕。

許伯伯住在旅店樓上,六、七樓。越共利用晚上出來打游擊戰,美軍則駕駛飛機觀察他們的動態。越南有很多樹會阻礙美軍的視線,後來美軍為了讓視線遼闊,可以看到越共的行蹤,聽說就用了很多殺草劑、除草劑,讓樹林的葉子枯萎。越共則會挖地道。

有次司機開著車子經過一條道路,剛好附近森林裡有一隊越共軍跑出來要襲擊車輛,司機一緊張沒控制好,車子翻覆到公路下,坐在車上的一位農技團團員看到越共襲來於是要逃跑,但就是因為著急逃跑,對方看到就開槍。這位被槍殺的團圓也是許伯伯在臺中農學院的同學。當時農技團團長說,團員一百多人,待在那裡幾個多月,犧牲一人,算是不幸中的大幸,試圖鼓勵剩下的團員們。

1972至1974年,許伯伯外派至沙烏地阿拉伯,有在沙漠種稻的經驗。水稻需要水,但不一定全程需要,最重要的是插秧之前跟插秧後的供水。插秧完後根需要水,根才能長出分蘗,每個分蘗都會在之後成長為一個個稻穗,因此初期一定要有水。沙烏地阿拉伯有沙漠之泉,沙漠之泉灌溉下來是用地面上V字型的水泥,水就是從V字型的水泥下流出來。因此利用這個設計讓水充分累積到可以插秧的程度。插秧過一個月,分蘗階段過去,就不用再給予水分,若是再繼續灌溉水,長出新的分蘗無法結成稻穗。而長出稻穗的分蘗,給予它充分的養分和陽光,稻殼內的穎果會逐漸充實,內部的乳汁會慢慢變成米漿,則可度過不需要水的難關。之後就是慢慢灌溉,開花抽穗後一個月,等稻米快要硬掉時就停止供水,而是給予充分陽光使稻種內部製造碳水化合物。這就是長出水稻的過程。

許伯伯在沙烏地阿拉伯幫忙選擇稻種,當地的品種比較抗旱,再跟臺灣的品種做雜交。種稻成功後還請親王來證實水稻在沙烏地阿拉伯種植成功。種植完後許伯伯一行人通知駐沙烏地阿拉伯大使,大使特地邀請時任經濟部長孫運璿前去參觀,許伯伯還在旁為部長說明。當時與許伯伯同行至沙烏地阿拉伯只有三四人。

1973年駐沙烏地阿拉伯期間,許伯伯的母親過世。當時無法直接從臺灣傳遞消息至沙烏地阿拉伯,而是要先轉接到法國,再從法國在轉消息至沙烏地阿拉伯。母親逝世的消息是黃正華老師透過外交部管道才終於通知許伯伯。然而從沙烏地阿拉伯回臺需一個星期的時間,只看見棺木而無法看到母親最後一面,是許伯伯一生的痛。

沙烏地阿拉伯當地沒有商店,電視一打開都是宗教方面的節目。且當時農技團外派,可能住的地方不方便,工作、小孩的教育方面也都不方便,因此原則上是不能攜眷的。後來許伯伯從沙烏地阿拉伯回臺,就向國合會建議,將這些情況告訴外交部及承辦單位,建議允許家眷(尤其是太太)可以同行,可以讓外派人員比較安心;若小孩已是獨立的年紀,也可以決定跟著外派人員到當地,繼續學業等等。因此後來就更改規定,允許攜眷前往外派。外派滿一年,可以回臺一次,休假一個月。但若是不想回臺灣,機票可以選擇到其他想去的國家,只要不超過回臺的費用即可。

外派至其他國家的語言交流,基本上是用英文溝通,也會請翻譯員隨行。到越南時就有分配翻譯人員,許伯伯一行人到越南鄉下,當地人不見得聽得懂英文,這時翻譯員就可以將許伯伯等人的話翻成越南語讓當地人知曉。在沙烏地阿拉伯時,開車的司機聽得懂簡單英文,也會幫忙翻譯。

那時沙烏地阿拉伯實行禁運石油予無友好關係之國家,臺灣方面也很緊張。因為許伯伯等人當時的立場是幫助沙國改善種稻,是來幫助他們國家農業發展的外國人,所以他們說的話在當地官員來看是有分量的。駐沙烏地阿拉伯大使館便請許伯伯一行人盡量向沙國的官員們溝通,表達臺灣的友好。

一有機會許伯伯就會問官員,中華民國是不是在你們友好國家的範圍內?官員時笑而不答。後來過段時間,官員得到消息就主動向許伯伯提起,政府決定中華民國是友好國家的一員。許伯伯聽了很開心,馬上打電報通知駐沙烏地阿拉伯大使館,隔天大使館馬上就通知外交部,當時報紙就大篇幅報導,中華民國為沙烏地阿拉伯友好國家,石油將源源不絕地提供。

時任費瑟國王也很讚賞許伯伯他們的農業技術,他說「沙漠變良田,是中華民國的功勞」。所以中華民國就成為沙烏地阿拉伯的友邦。這是許伯伯一行人除技術協助外,還對外交有所貢獻的優良實績。

加入國合會進行海外援助

許伯伯在農試所退休後到國際合作發展基金會,這也是黃正華老師推薦的。該基金會的目的為協助友好或開發中國家的發展、增進彼此間的經濟關係。因而派遣有經驗或是外交領域的人才,到世界各國從事農技研究工作。外派時間約兩三年,待遇也不差。這樣的援外外交成果非常成功,爭取到許多國家對中華民國的感謝或讚揚,那些國家在聯合國也幫臺灣發聲,是很好的邦交策略。

許伯伯的外派任務到過很多中南美洲國家,如宏都拉斯、巴拿馬、尼加拉瓜,也到過海地、巴哈馬、印尼、馬來西亞等等,其中最有成果的是海地。任務內容都是去指導該國家種稻。在海地工作時,時任海地總統承諾,若是許伯伯能幫忙讓稻米產量達標,他便會從派飛機接送許伯伯接受總統表揚,當時制定的產量計畫進行得很順利,但總統也沒有真的派飛機來接他及授表揚。1996年7月5日,許伯伯及宋勳場長則獲海地總統浦雷華接見,總統對臺灣的農業發展、經濟繁榮以及協助發展海國農業,表示敬佩與謝意。

黃和美女士以護理為職志

許媽媽會念護理說來也是種緣分。一是母親在她還小的時候就請人幫算命,說她出生跟釋迦牟尼佛出家是同一天,因此許媽媽相信那天出生的人就是要跟隨釋迦牟尼佛到人間來普渡眾生、幫助社會。再則,許媽媽念嘉義女中的同學都很優秀,其中一位即張博雅女士,張女士的媽媽許世賢女士從醫、從政,都在幫助他人、貢獻國家,她曾建議許媽媽念醫科可以幫助很多人,也可以救人。但許媽媽心想嘉義女中要考上醫學院實不容易,若是念護理,將來和醫院有關係,一樣可以幫助別人。最後,她在母親反對下,毅然選擇在當年不受重視的科系,就讀省立護理專科學校(三專制)。此外,因家裡環境小康,身為長女的她畢業後賺錢幫助弟弟妹妹,讓他們先後取得醫學博士、夜間部大學學位,對此她心裡覺得很安慰,認為念護理是做了正確的選擇。

許媽媽為人乖巧,念書也很認真,第一名畢業後,校長留她在母校擔任助教。當時的護理教師大部分從中國來,學歷都是高中畢業,校長為了要培養大學學歷的師資,鼓勵已升等到講師的許媽媽再進修。許媽媽因此帶職念臺北醫學大學護理系,兩年後繼續至國防醫學院深造取得碩士學位。因為四十幾歲還在念書,許媽媽的眼睛近視達九百度,現還引發黃斑病變,都肇因於年輕時過度使用對眼睛造成傷害。

許媽媽於1963年畢業後即留在學校任教直到六十五歲以副教授職等退休,期間亦曾任教務處主任、實習就業輔導室主任。退休之後她還回校當義工,幫忙整理校史。大半生都在參與學校的事務,她很清楚學校的歷史與過去發生的種種,包括從漳州街(現古亭國中)搬到內江街,1983年再搬到石牌等。

1989年,許媽媽與校職員及校友延續徐故校長遺志,以其名成立財團法人藹諸護理文教基金會,旨在培養護理人員、改進護理教學及鼓勵學術研究。2004年她獲教育部頒發資深優良教師獎由時任總統陳水扁授獎,四十年的教育工作獲得肯定;2006年國際護士節亦獲衛生署頒發「功在護理」資深優良護理人員四十年卓越貢獻獎與瓷像南丁格爾獎座。

除了專業傑出表現,許媽媽亦能妥善兼顧家庭,相夫教子之餘也照護公婆;尤其在許伯伯隨農耕隊派駐國外期間,擔憂夫婿在外安危之時,仍親力侍奉病中的公婆,其孝行賢德於1978年當選行政院全國好人好事代表,接受蔣經國總統頒獎。

許伯伯和許媽媽投入工作四十餘年,他們提到年輕時並不覺得累,現在回想覺得不可思議,但認為人生來到社會上,就是要做有意義的工作。