物件為建國十九村空軍氣象官楊岱祥的《空軍機械學校第23、24期初級班畢業同學錄》,同學錄約在1951年(民國39年)年製作,2021年12月24日由青潮人文工作室研究員胡朝欽拍攝,地點位於臺北市北投區楊宅,原件由楊岱祥提供。

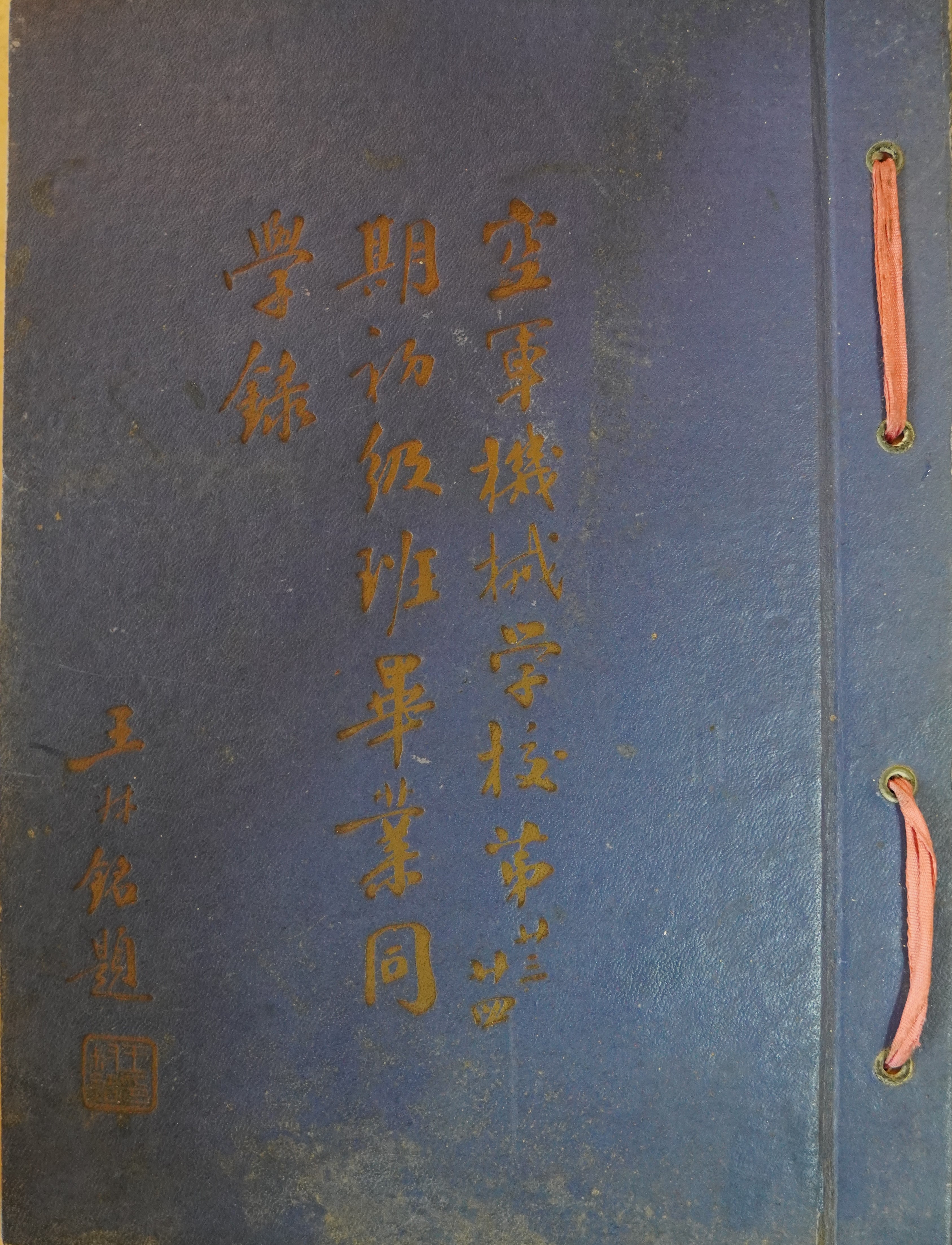

照片左邊可見藍色的封面書皮,文字皆用楷體書寫,文字再用燙金印在封面書皮,中間文字寫著「空軍機械學校第23、24期初級班畢業同學錄」,左下角寫「王林銘題」。書皮右方使用橘色的帶子將封面與文件固定,書皮上已有一層灰,可見已許久沒有拿出來擦拭,因為文字已燙金,封面書名仍還可以看得清楚,並未脫落。右邊的同學錄內容,上頭有空軍機械學校的校徽,中間放的是楊岱祥年輕時的大頭照,底下為「姓名、籍貫、畢業日期、別號、專長編號、期別」,最下方則是畢業同學錄的目錄。

楊岱祥在訪問時表示,他來自山東昌邑縣,1949年(民國38年)中華民國政府撤退至臺灣,跟隨「煙臺聯合中學」的老師一路從山東抵達臺灣,因為學校老師建議楊岱祥考空軍,他考上軍校後就到位於高雄岡山的「空軍機械學校」,順利進入機械學校學習飛機養護。機械學校畢業後就考入空軍通信學校氣象班。

空軍機械學校,是現今「空軍航空技術學院」前身。1933年(民國22年)當時國民政府為培養航空機械人員而先成立機械學校的籌備委員會,正式設立的時間為1936年(民國25年)3月26日在江西南昌成立,隔年8月因抗戰爆發遷往四川,1938年(民國27年)正式更名為「空軍機械學校」。隨政府遷臺,學校也遷往臺灣高雄岡山。最後,楊岱祥提到,他是空軍機械學校初期班第23期畢業,除了學習維護修理飛機外,平常仍要出操上課,最難忘的是,學生時期總是在最熱的天氣出操,十分辛苦。維修飛機大部分是空軍教官教授,在機械學校裡,考試分別要考國文、英文、數學、理化等科,當年多使用外文教材,楊岱祥也在機械學校為英文打下基礎。