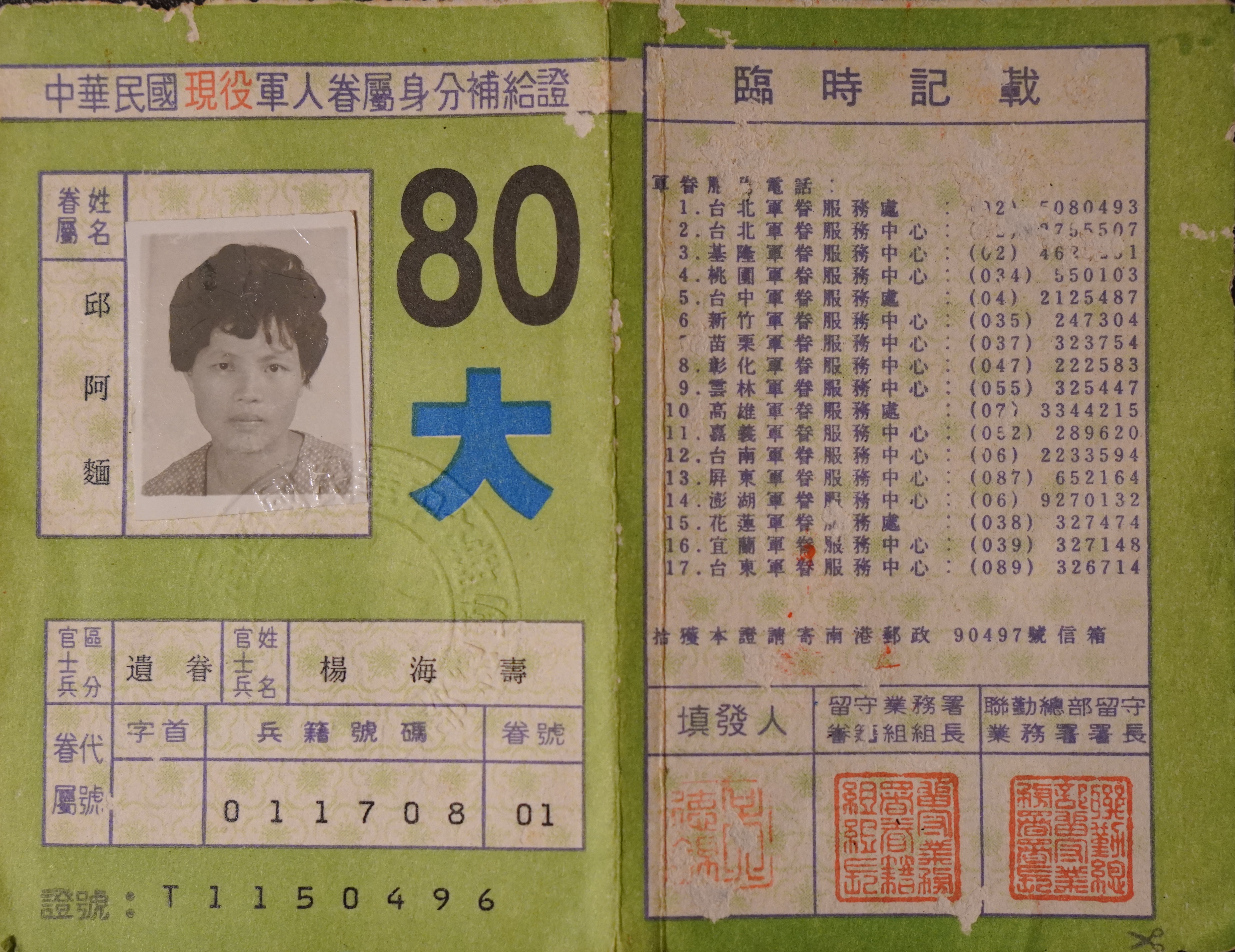

物件為凌雲一村眷村媽媽邱阿麵的「中華民國現役軍人眷屬身份補給證」,2021年(民國110年)12月24日由青潮人文工作室研究員胡朝欽拍攝,地點位於桃園市蘆竹區楊宅,補給證由邱阿麵提供。

照片中可見補給證為綠色封皮,左邊為封面,寫著「80 大」字樣,還有一張邱阿麵的黑白大頭照,底下標記著官士兵姓名為楊海壽,官士兵區分為眷遺,「兵籍號碼為011708,眷號為01,證號為T1150496」。右邊為臨時記載,上頭寫著「軍眷服務電話及拾獲證件要寄的南港郵政信箱:90497號信箱。」底下蓋上填發人、留守業務組眷組組長、聯勤總部留守業務署署長的印章。背面則是白底紅字寫著「軍眷權益眷證使用注意事項摘錄」。

眷補證記錄了臺灣早期的經濟環境,1949年(民國38年)中華民國政府遷臺後,來臺的軍人都認為政府三至五年就可以反攻大陸,但從此之後反攻沒有了下文。軍眷在臺灣生活困難,政府為改善他們的生活,最初於1950年(民國39年)5月開始實施生活補助的發放,接著後來發行「中華民國退伍軍人眷屬補給證」,證件上印上「大口、中口、小口」等字樣。當時依據眷屬的口數及年齡補給,一人只能領一份,眷屬子女如進入職場就業就會失去配給的資格。眷補証上印有12張糧票,可以兌換一定數量的米、麵粉、玉米、鹽、食用油、布、煤炭等物資。

邱阿麵在訪談中表示,當時的「中華民國退伍軍人眷屬補給證」可以領米、油、麵條、鹽包、米粉等,通常是等當地農會通知,才能拿眷補證去領取物資。眷補證中有一張紙,紙的內容會寫上可領取的生活用品,每個月只能領一次。農會通常會開車來到各個眷村,前幾天自治會會先行通知。邱阿麵一家住在桃園空軍基地南區的凌雲一村,她回憶當時農會會開兩臺中型車到村子門口,都是平日白天發放,車上有固定的物資配額,譬如當時的麵粉有分大口、中口或小口,領取的東西用不完還可以折現金。「中華民國退伍軍人眷屬補給證」通常會在年初或年底發放,看家裡有幾位就發幾張。隨著臺灣經濟提升,眷村生活也逐步改善,直到1976年(民國65年)政府宣布廢除「中華民國退伍軍人眷屬補給證」。