1956年生於臺北。國立台灣師範大學美術系肄業,1975年赴美旅居紐約求學創作十五年,期間取得北德州大學美術學士,以及紐約普拉特藝術學院(Pratt Institute)碩士學位,直至1996返台,先後進入東海大學美術系、朝陽科技大學視傳系、臺北市立師範學院(今國立臺北教育大學)美教系任講師,2002年始由朝陽科技大學設計所暨視傳系和國立臺北藝術大學美術系改聘為副教授,現任朝陽科技大學視覺傳達設計系專任教授,同時以台灣當代女性藝術家之姿活躍於藝壇。

徐洵蔚擅以繪畫、裝置、複合媒材等形式表述根基於檢視生命、藝術、生活交會的衝擊與挑戰。出生於臺北、在紐約生活15年,熟悉都會的冷漠與疏離,但內心卻滿是對自然的嚮往,生命經驗的斷裂,便形成她在創作上探討的議題。

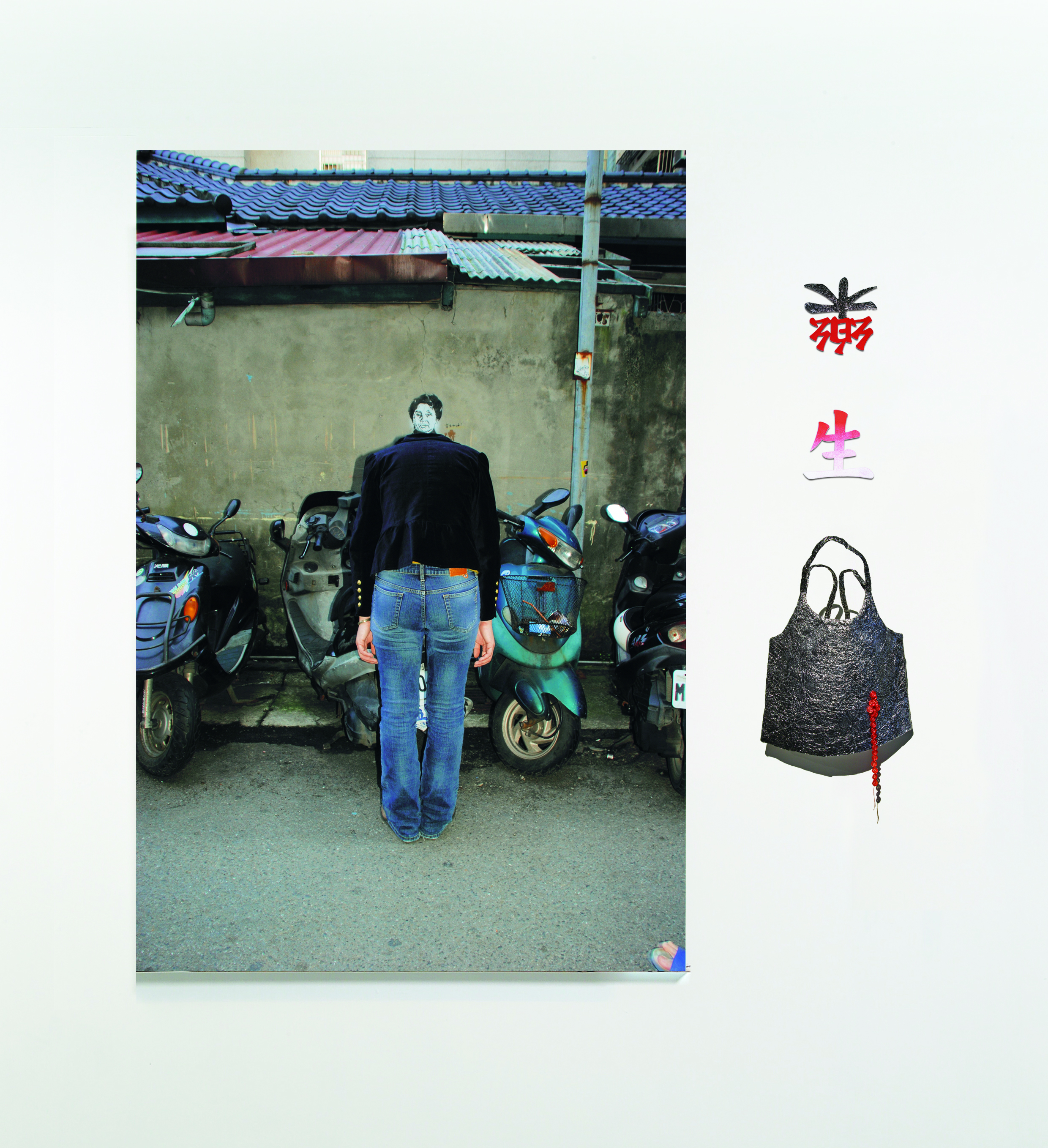

1990年代起,她透過鋁箔「工業膜」掩蓋、包覆有形有定義的現成,並物塑造出細節肌理,企圖沉澱消溺原有的面貌和阻隔本質顯露,彷彿一另類的母體子宮,不斷包裹、繁製、衍生的張力,轉換、重新塑造成另一個世界再現。被鋁箔包裹的物件,反射出金屬冰冷、薄堅的質地,「其實它很脆弱,鋁箔具有這種隱喻的特性,就像後工業社會呈現的假像」 ,徐洵蔚一語道破。

從「物我並存」,追求「物我合一」,渴盼「物我兩忘」,向全球資本主義的強勢文化以及女性意識的議題發聲的同時,是意圖引發潛伏內在精神能量,誠如梅洛—龐蒂 (Maurice Merleau-Ponty) 所言,嚐試聆聽不可見物裡的一種「非直接性的語言及靜默之聲」 ,以填充個別空間的飽滿與豐盈。藉由對事物外觀的剖析與思辯,轉入內在生命的探掘轉射,觸發自覺省思。而近期的表現形式則留下破口使物件外露,東西過於飽滿而讓人產生縫隙,或是想切割、竄出的逃離感的轉換 。