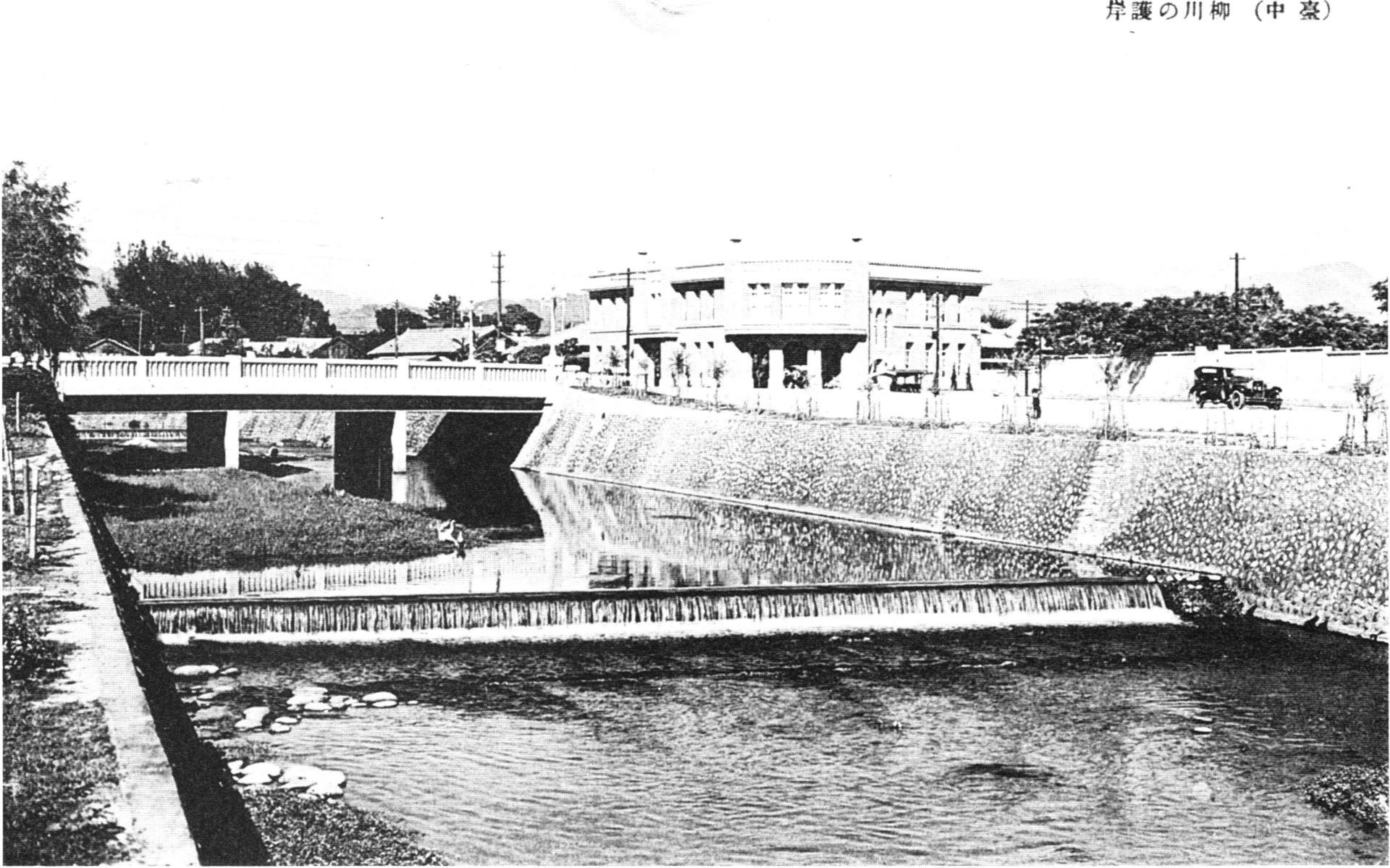

截彎取直後的柳川,橋頭的建物即臺灣青果同業組合聯合會臺中事務所,現址係民族路與柳川東路交叉口。 洪荒的前身位於早期的大湖溝一帶,荒埔河水氾濫沖刷,傳說最早有鄭國姓湖南籍部下隨軍渡海來此開墾,隨後有客籍族人先到此開墾,河洛人來了之後,客族人就把墾地賣給河洛人地權更易。過往者無情,歷史更迭,改朝換代,到了日治時期,遂把柳川、綠川及臺中公園間的棋盤街道,以小京都的規模建設發展,整治水溝,並於兩岸遍植柳樹,遂稱柳川。 二次世界大戰後,因國民政府遷臺,一時臺灣之中國移民遽增而暫無居所。為抒困臺中市之大陸移民,「警民協會」利用砍除柳樹後之柳川河畔土地,為其興建臨時屋舍,柳川原有景觀乃因此而遭破壞。依水而傍,逐河而居,擣衣洗滌、取水碾米,曾經水碓林立,記錄著一個個移民家族的悲喜劇。當時在柳岸邊的住戶生活單純、富人情味,在林之助藝術家的膠彩畫中,記錄著一個物質困苦艱難而心靈單純豐美的年代。 人口劇增之後,帶來了更多的商業活動及人群,母親之河早已承載不住如兒女般的人類所求。家庭廢水、商業垃圾、漸漸取代了綠泱泱而白鵝悠遊的溪水風光,幾代風華於此幾乎湮滅。臺中市府隧自1960年代起逐步拆除柳川、綠川沿岸的違建,於 1987 年完成違建拆除工作,並不斷進行柳川、綠川兩岸的人工綠美化工作,企圖逐步恢復原有的美麗河岸風光。 (摘錄自水利署〈柳川風華的前世今生〉一文,詳見關聯資源網頁) 出自《台中市珍貴古老照片專輯第二集》〈永遠的文化城〉ㄧ章(第234頁),1996年6月出版,為保留照片的純樸風味,臺中市政府文化局1994年起向民眾多次徵集珍貴古老照片。此專輯主題為「文化協會的年代」,共分為十章:臺灣文化協會滄桑、臺灣的聲音、阮是開拓者、同胞須團結、覺悟下的犧牲、願為同胞倒海傾、誰是無力者、千古風流人物、永遠的文化城、斷簡殘編。讓讀者得以細細回味舊時代的點點滴滴。

跳到主要內容區塊

:::

截彎取直後的柳川

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 建檔單位

- 創作內容指涉地點柳川

- 撰寫者未知

- 貢獻者提供者陳慶芳詮釋資料權利提供者臺中市政府文化局典藏物件權利提供者臺中市政府文化局

- 創作者未知

- 時間資訊入藏日期2019/08/01

- 媒體類型照片

- 出版者臺中市政府文化局

- 時間分期日治時期

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。