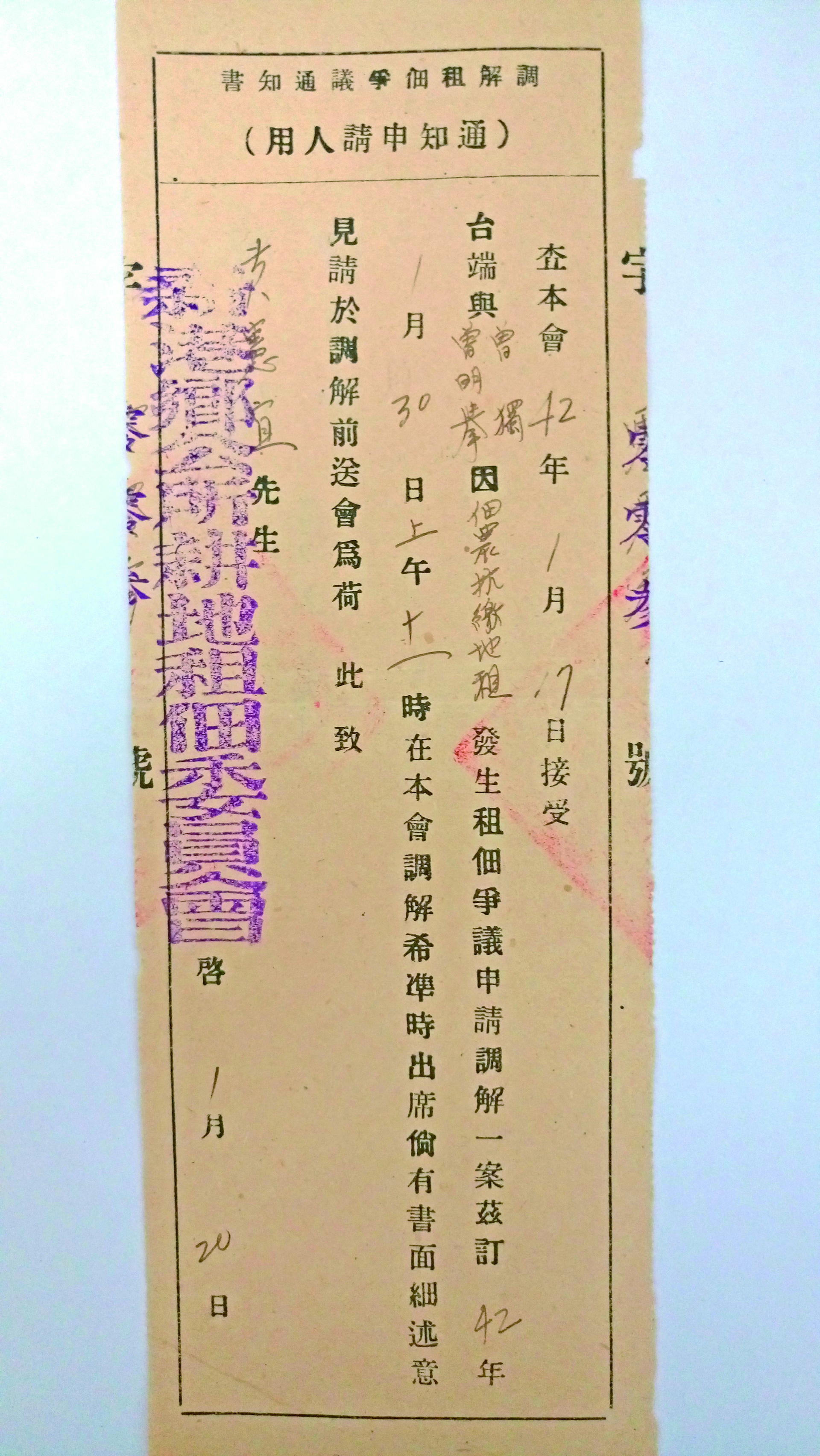

照片為民國42年彰化縣新港鄉(今伸港鄉)申請租佃爭議調解通知書。 清代漢人移民臺灣入墾各地,或向原住民租賃土地耕作,或向官府請墾無主荒地,形成業戶、地主、佃農的土地所有權型態,並出現一田二主或一田三主的現象。因此,業佃之間屢有大、小租金的欠繳或抗租、漲價或起佃別耕的轉租等不公現象和糾紛情形,甚至釀為大規模的抗官事件。日治時期,為杜絕前述錯綜複雜的地權關係,遂進行一系列的土地林野調查,和取消大地主的大租權,確認土地最終持有者的小租所有權型態。 戰後,各縣市鄉鎮公所成立有耕地租佃委員會專責處理地主與佃農之間的土地租佃糾紛事情。楊肇嘉擔任臺灣省政府民政廳長時,為協助行政院長陳誠推動「375減租」與「耕者有其田」政策,即曾親自出面調解土地業主與佃農之間的糾紛。

跳到主要內容區塊

:::

《劍膽琴心:跨越兩個時代的六然居士楊肇嘉》租佃爭議調解通知書

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 建檔單位

- 創作內容指涉地點新港鄉

- 撰寫者財團法人台灣地理資訊中心

- 貢獻者提供者蘇全正典藏物件權利提供者蘇全正

- 創作者蘇全正

- 時間資訊入藏日期2019/07/13

- 媒體類型照片

- 出版者臺中市政府文化局

- 時間分期省轄時期

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。