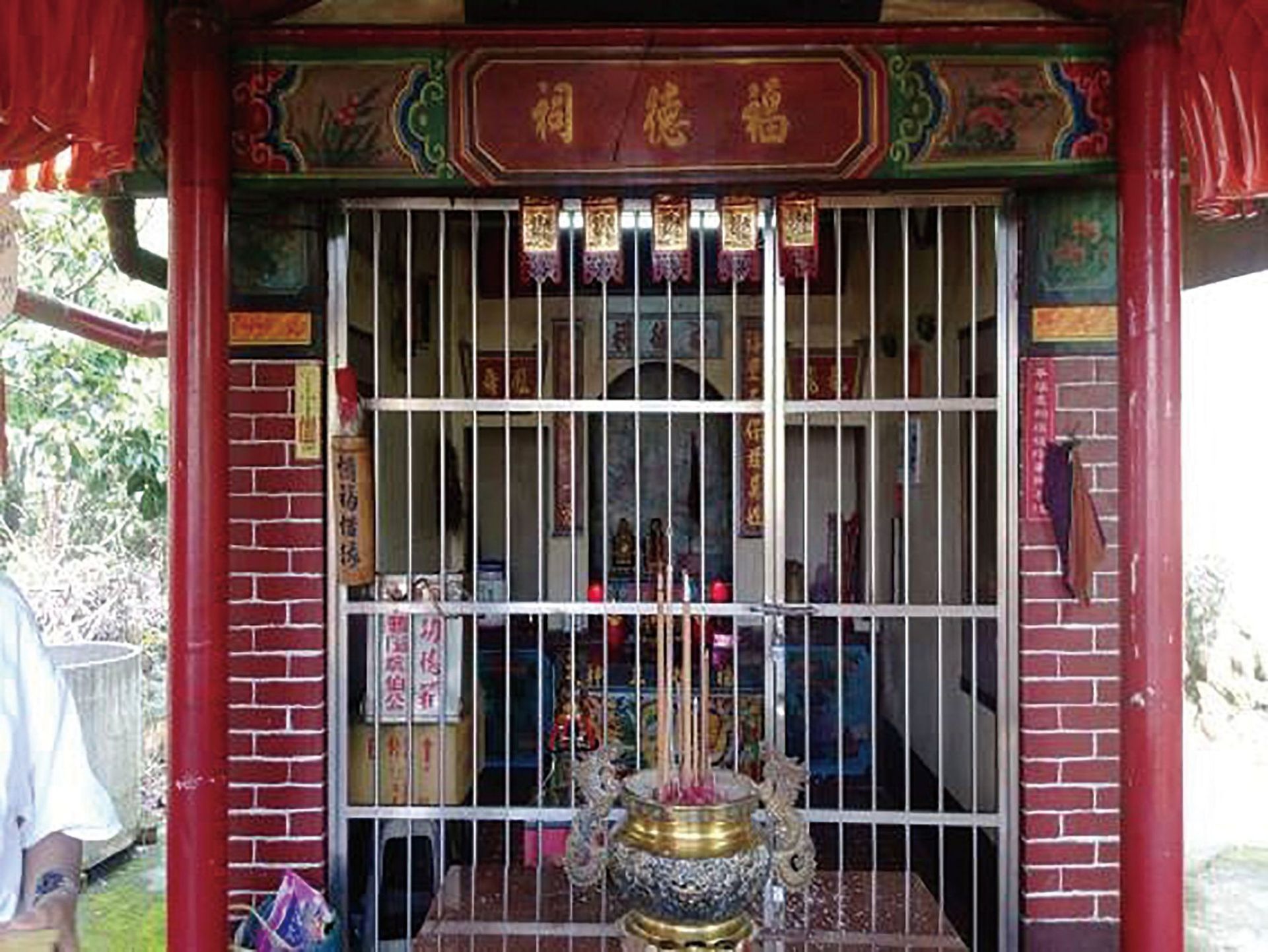

此照片為開庄伯公一隅,為談佳琪小姐所拍攝。 關於這座伯公廟的緣起,張寧壽先生的後人張閨熒先生,說了以下一段和其設立有關的神奇故事:「乾隆末年至嘉慶年間,有一夥墾拓者,從大甲溪對岸的新社、七份等地,向東眺望,發現一片廣闊沃野,長滿茅草。於是一組三人組成的先遣隊,花了兩三天的時間,從大甲溪西岸,挑著米籮,內盛著糧食、輕便必備用品,尋尋覓覓,一會涉滾滾河水,一會上陸行走於茫茫荒野,同時還要防備泰雅族人的襲擊,又要注意陌生環境中未知的毒蛇猛獸。走走停停,走到大甲溪的一條小支流,逆流而上,行至今臺八號省公路六公里成功橋附近,米籮索(繩)禁不住連日來的晃蕩,終於斷了,一行人索陸歇睏一下,這個地點就是現在的開庄伯公。 這座伯公廟屬三庄(大茅埔、上城、下城)共有。」此故事表示,當時欲進入大茅埔拓墾的客家先賢,先派了三人到此一探究竟。但在越過大甲溪後,因挑米籮的繩子在現今成功橋開庄伯公處斷掉,先民可能因此認為,是伯公讓米籮繩索斷掉,來示意他們開墾的地點就是這理。後來,大茅埔的客家先民,就在此建駁公廟共同祭拜,並稱之為「開庄伯公」。 (文字摘錄自《茅埔成庄:東勢大茅埔客庄的過去與未來》,詳見關聯資源網頁)

跳到主要內容區塊

:::

開庄伯公一隅

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 建檔單位

- 創作內容指涉地點大茅埔

- 撰寫者未知

- 貢獻者詮釋資料權利提供者陳介英典藏物件權利提供者臺中市政府文化局

- 創作者陳介英;談佳琪

- 時間資訊入藏日期2020/09/07

- 媒體類型照片

- 出版者臺中市政府文化局

- 時間分期直轄時期

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。