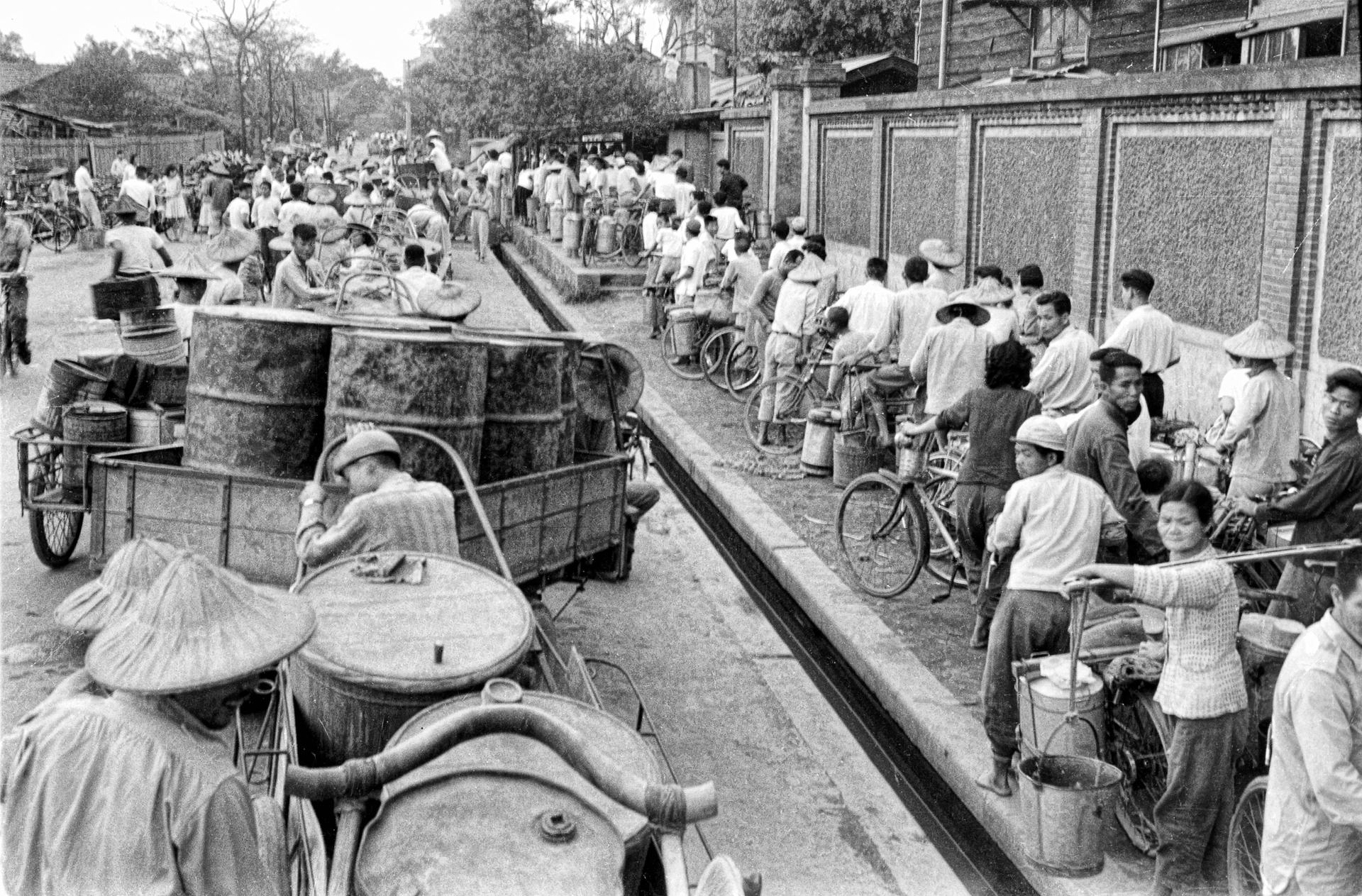

早期臺灣為農村時代,家家戶戶都養豬來支持家中經濟,而養豬產業始於日治時期,國民政府來臺至1947年臺灣省農林處成立以後,毛豬的生產明顯增長,對整體農村經濟大幅提升,扮演相當重要的角色。1960年代,臺灣的養豬業從傳統養豬轉向科學化養豬,飼養的豬隻也變多了,所以這些養豬戶平日裡皆需思考豬隻的飼料來源。 余如季的攝影作品,紀錄了當時養豬戶在臺中酒廠外面,排隊領取酒糟的情形。酒糟是生產米酒時所產生的殘渣,而這些酒糟也成為了豬隻的飼料來源。在1960年農業社會資源極少的時代,領取酒糟,變成豬隻的飼料,也成為了這些養豬戶既經濟又實惠的方式。照片中的養豬戶起了大清早排隊領取酒糟,在隊伍最前面所領取到的酒糟最濃,愈後面則愈稀。

跳到主要內容區塊

:::

余如季攝臺中酒廠外排隊領取酒糟的民眾

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 建檔單位

- 創作內容指涉地點臺中酒廠

- 撰寫者未知

- 貢獻者提供者余立詮釋資料權利提供者余立典藏物件權利提供者余立

- 創作者余如季

- 時間資訊入藏日期2018/11/07

- 媒體類型照片

- 時間分期省轄時期

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。