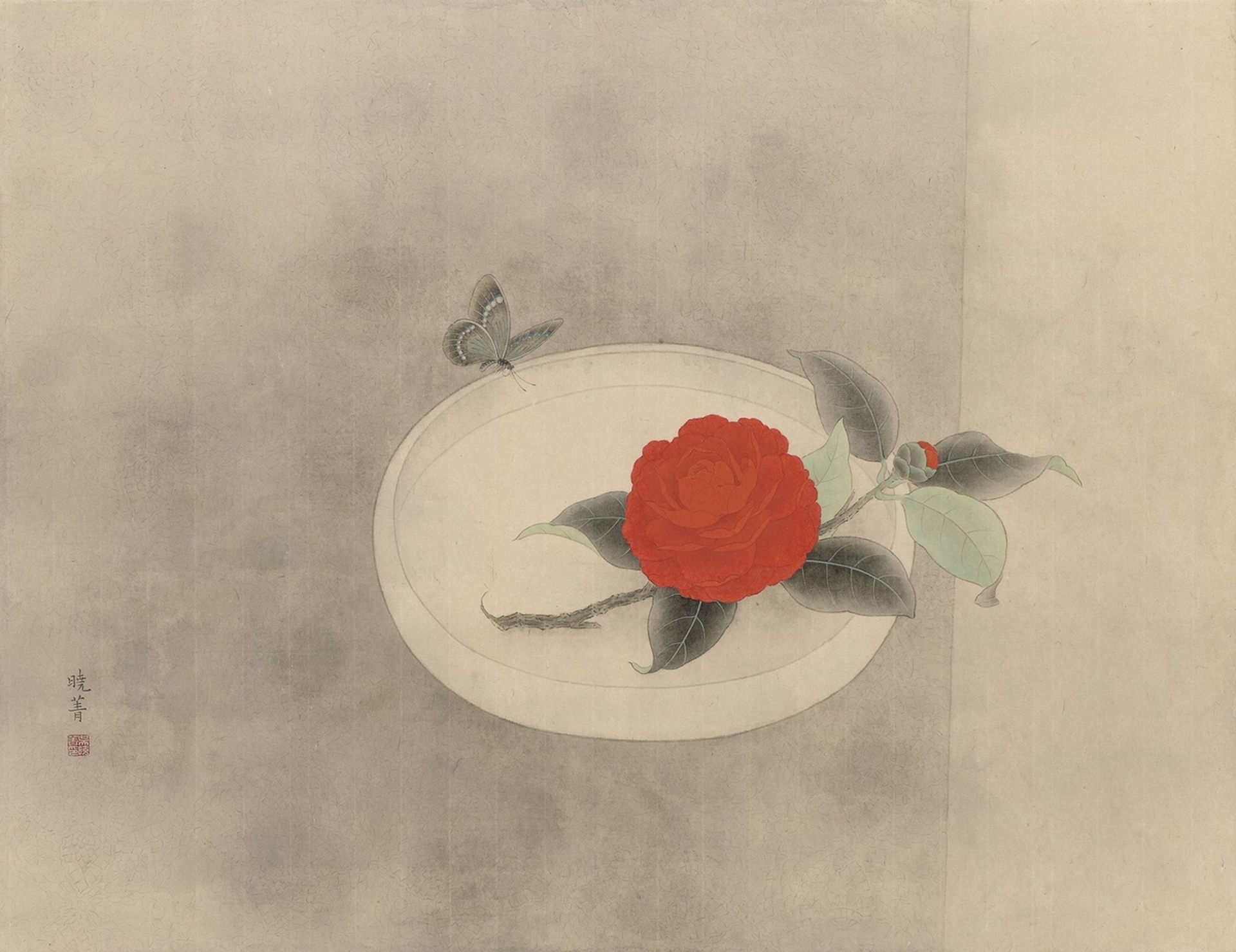

這三張作品為吳曉菁所創作的膠彩畫。吳曉菁的作品以雙勾填彩的古典技法為主要的繪畫表現方式。紙本作品風格較為細緻典雅,金屬箔作品較為裝飾性。以下為吳曉菁對其作品的自我詮釋。 第一張作品名為「盛花‧念念」(膠彩山芙蓉雁皮紙,45.5 cm x 53 cm,2016),一直以來,對於自然中不言不語、靜悄悄地綻放的花朵特別有感觸,久而久之,花卉逐漸地成為我創作的靈感來源。從最初的喜歡,到現在的愛戀;從戶外的簡單寫生,到室內的精細製作,畫花,儼然已成了我生活中不可或缺的一部分。作品裡的花與容器,承襲中國宋代院體花鳥畫中嚴謹細緻的工筆技法與風格;表現在桌巾的圖形紋樣,則是結合工藝的裝飾趣味。而我將他們靜置於一個屬於自己的理想世界裡。作品中,並非單純地捕捉萬物美好的景象,而是藉由工筆畫緩慢、從容地線條表現與墨、色層層地渲染,在彼此交織的過程中,一點一滴的堆疊、累積,並逐漸地洗出一個沉靜、悠然的心靈,進而反思現代社會的匆促、紛擾與繁忙。 第二張作品名為「痕‧住所 I」(膠彩廣興惜福紙,40 cm x 30 cm,2017),在黃埔新村裡我發現了美麗的磁磚、水泥花磚和壓花玻璃,這些物件都是十分具有時代風格特色的建築材料,成為我在此處的創作元素之一。尤其是那些靜靜地躺在黃埔新村裡的破損磁磚,承載著人們曾在村裡生活的記憶,而我透過這些幾何圖形、繁複花紋等琳瑯滿目的磁磚造型,臆想眷村昔日的風光景象,感受到居住的溫度。如今,在人去樓空的眷村裡,前人帶走了能帶離去的,留下了這一道道帶不走的印痕。磁磚,是建築的材料之一, 也是裝飾房舍的元素之一。作品裡記錄的這些破碎磁磚,是生活的痕跡,是存在過的刻痕,是雨水流下劃過的波痕,是抹不去的污痕,也是歷史的一道疤痕。我試著用同樣擁有裝飾性的金屬箔作為基底,再以毛筆蘸著墨水與色彩,一筆一筆地將它們刻畫在紙上、金屬箔上,用勾勒、敷染與平塗的方法,封存這一道一道的老屋痕;用烙印在紙上、箔上的墨痕、水痕, 在心中安撫這老屋的傷痕。 第三張作品名為「痕‧住所 XI」(膠彩廣興惜福紙,40 cm x 30 cm,2018),畫面中所描繪的苦蘵,是居住黃埔新村時,鄰居分送而來的,使得這些植物多了一份友情的溫度,希望能藉此,讓這份人與人之間的情誼在黃埔新村裡、在生活的記憶裡,永恆的存留下來。

跳到主要內容區塊

:::

中部地區近代膠彩藝術作品 - 吳曉菁 - 盛花‧念念、痕‧住所I、痕‧住所XI

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 建檔單位

- 副標題中部地區近代膠彩藝術作品

- 撰寫者臺中市政府文化局

- 貢獻者提供者吳曉菁詮釋資料權利提供者吳曉菁典藏物件權利提供者吳曉菁

- 創作者吳曉菁

- 時間資訊入藏日期2020/06/23

- 媒體類型照片

- 時間分期直轄時期

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。