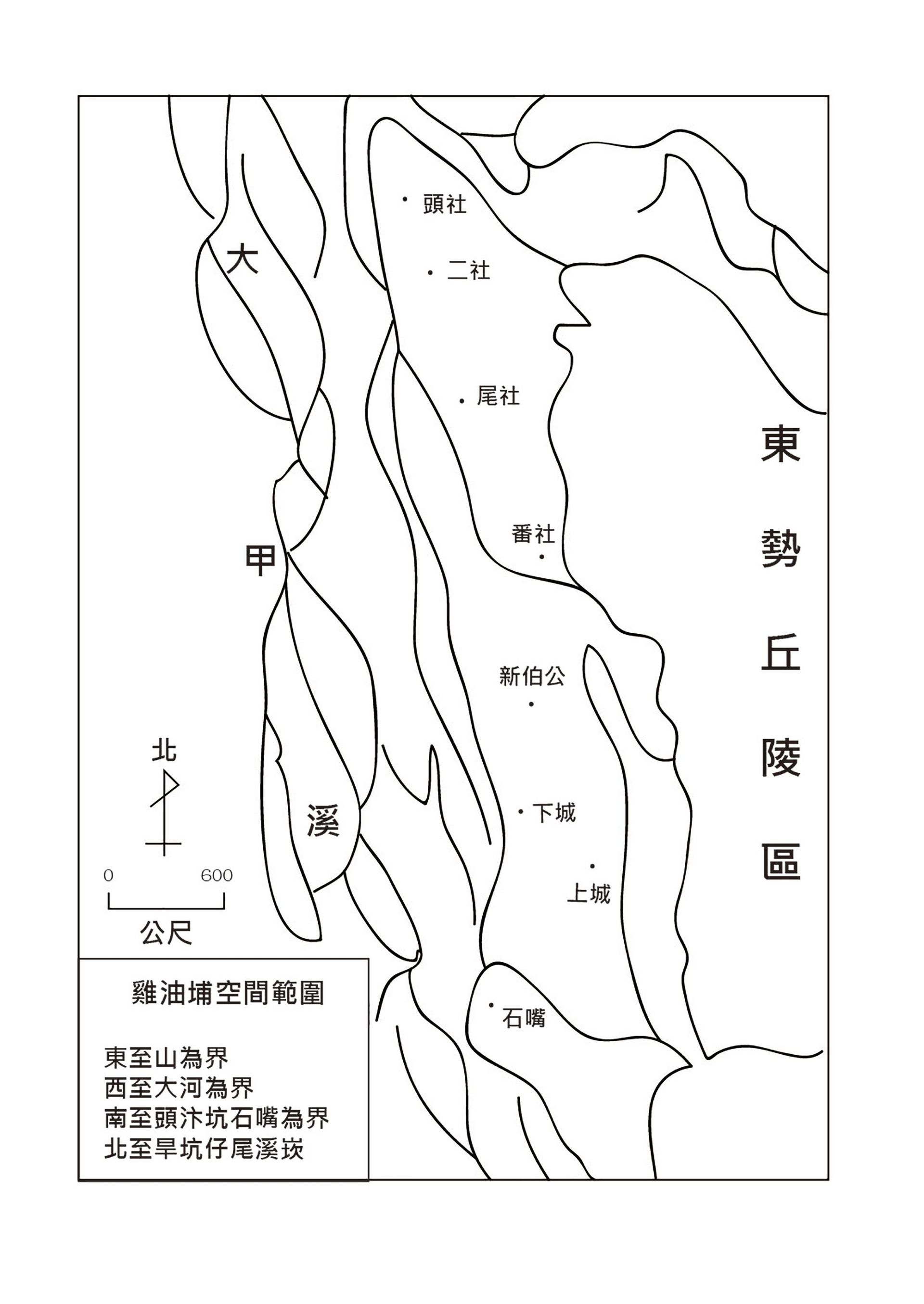

此圖片為雞油埔的空間範圍及其聚落分布。引自池永歆《空間、地方與鄉土;大茅埔地方的構成及其聚落的空間性》,為臺北:國立臺灣師範大學地理學系博士論文,2000年,頁46。 閩浙總督福康安等人,有鑑於臺灣對於清朝而言是屬邊疆區域,故建議朝廷把界外未墾荒埔地,撥為在臺屯丁的養贍地;在此政策下,也使得東勢地區原以土牛溝為界的漢番空間區隔,逐漸被突破,當時土牛溝(位於臨近東勢區的石崗區)以東的東勢角與罩蘭地區,約四百多甲的荒埔地,就被列為養贍地,撥給北路千總一員,把總一員、外委一員與八個番社共四百名的屯丁。 到了乾隆53年(1788年),清朝廷決定要在臺灣設置兵屯墾區,經由對土牛界碑外之「已墾」、「未墾」、「民墾」、「番墾」等土地使用狀況的清查,使得為於土牛碑界外的東勢角(現東勢街區)、雞油埔等處的地權歸屬,逐漸被釐定;如到乾隆55年(1790年),雞油埔即被劃歸為養贍埔地,故可於古文書上見到如此的記載:「雞油埔成為朴仔籬社之大馬僯社(大麻僯社)及其分社拍打竿社(片社)、阿都罕社的贍養地。」。 (文字摘錄自《茅埔成庄:東勢大茅埔客庄的過去與未來》,詳見關聯資源網頁)

跳到主要內容區塊

:::

《茅埔成庄:東勢大茅埔客庄的過去與未來》雞油埔的空間範圍及其聚落分布

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 建檔單位

- 副標題雞油埔的空間範圍及其聚落分布

- 創作內容指涉地點東勢區

- 撰寫者未知

- 貢獻者詮釋資料權利提供者陳介英典藏物件權利提供者臺中市政府文化局

- 創作者陳介英

- 時間資訊入藏日期2020/03/31

- 媒體類型照片

- 出版者臺中市政府文化局

- 時間分期清領時期

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。