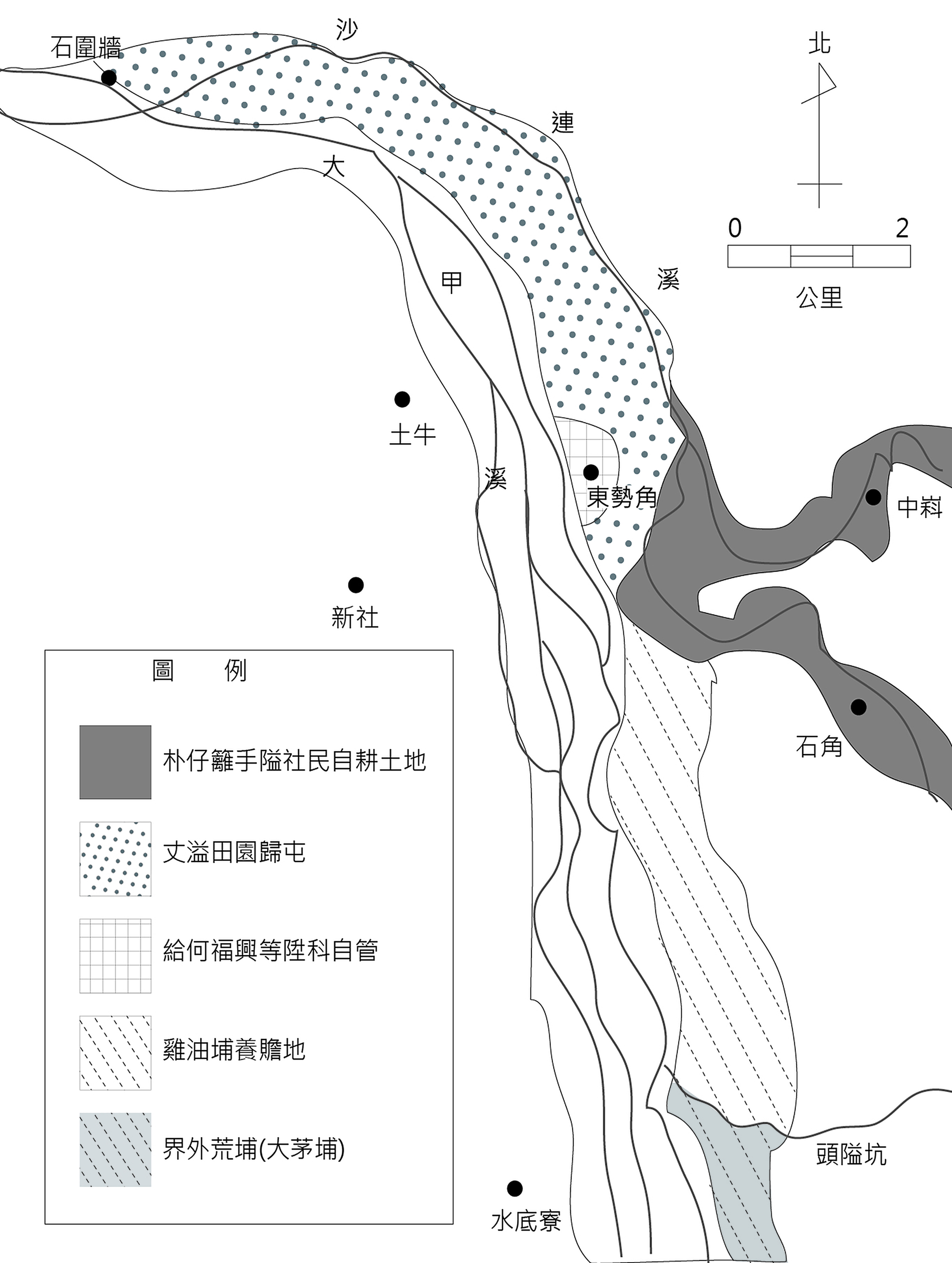

此圖片為設屯後東勢角縱谷地權空間分布圖。引自池永歆,《空間、地方與鄉土:大茅埔地方的構成及其聚落的空間性》,為臺北:國立臺灣師範大學地理學系博士論文,2000年,頁41。 漢人自清朝以來,對於臺灣土地墾植拓展方式談起。從康熙61年(1722年)以後,清朝在臺灣西部山嶺一帶,就常以「立石為界」的方式,來禁止漢人隨意侵入原住民的生活領域,以免造成漢人與原住民的衝突殺戮事件。東勢一帶原是「山險而深峻」的地區,一直以來就是原住民的生活空間,接受清朝統治,使得岸裡、朴子籬、掃捒、烏牛欄、阿里史等五社所在地,成為界內空間。康熙時期,漢人在中部地區墾植活動,已漸漸推進到朴子籬社東邊(現臺中市石岡區)一帶,儘管到了乾隆26年(1761 年),為防範漢人過度的越界私墾,於現東勢土牛國小的地方立了碑,禁止漢人越界墾植,如碑上即刻著:「永禁人民逾越私墾」。但隨著清朝養贍埔地政策的出現與為籌措造船、修船之木料,而在東勢角一帶設置軍工匠寮後,使得位於土牛界碑以東的大甲溪河谷地,甚至到東勢角一帶(現臺中市東勢區)的雞油埔與大茅埔(現慶東里)範圍,逐漸變成漢人開墾與定居之地。 (文字摘錄自《茅埔成庄:東勢大茅埔客庄的過去與未來》,詳見關聯資源網頁)

跳到主要內容區塊

:::

《茅埔成庄:東勢大茅埔客庄的過去與未來》東勢角縱谷地權空間分布圖

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 建檔單位

- 創作內容指涉地點土牛

- 撰寫者未知

- 貢獻者提供者李雨芩詮釋資料權利提供者陳介英典藏物件權利提供者臺中市政府文化局

- 創作者陳介英

- 時間資訊入藏日期2020/03/31

- 媒體類型照片

- 出版者臺中市政府文化局

- 時間分期清領時期

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。