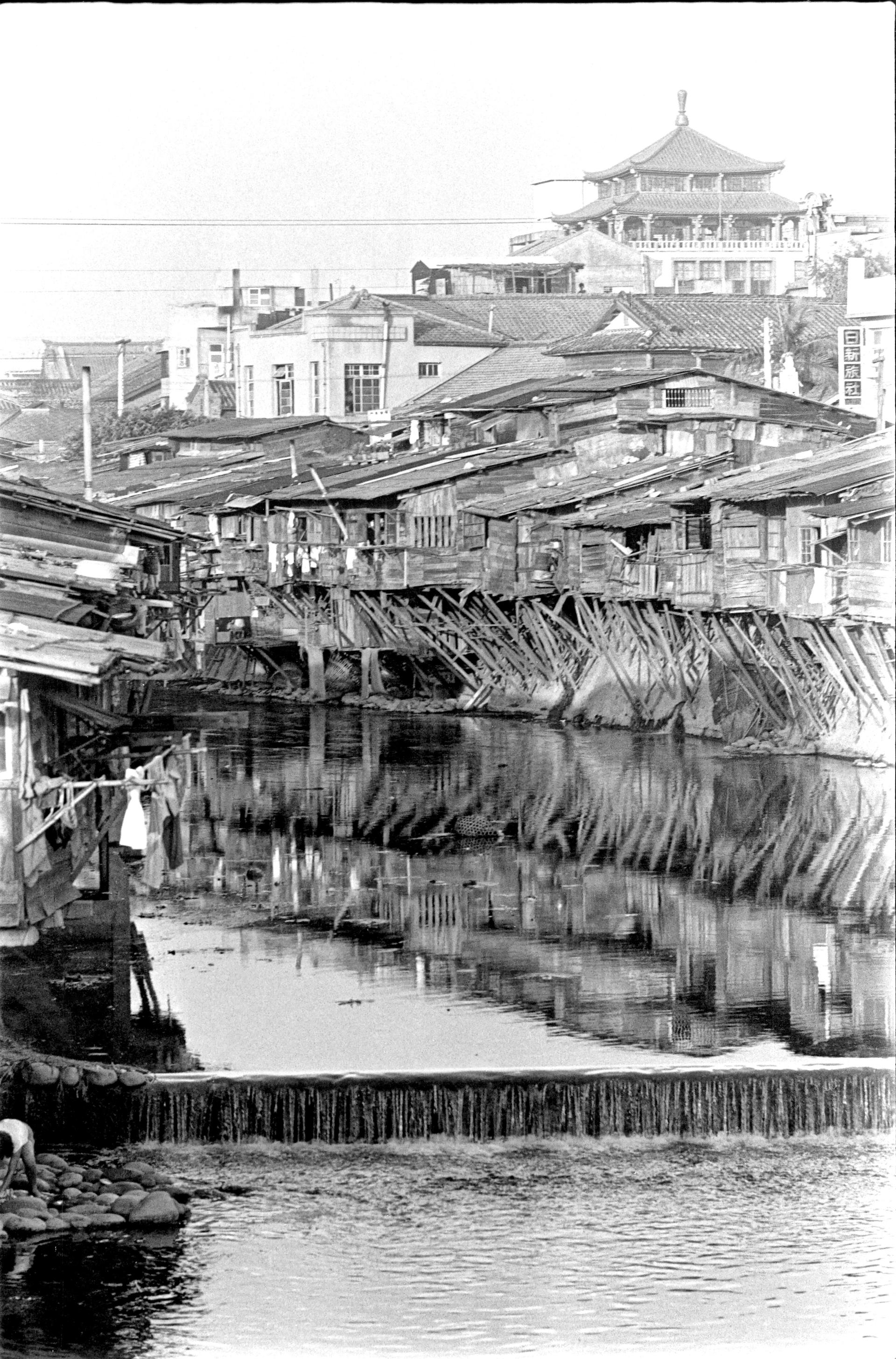

本圖由余如季拍攝,1950年柳川沿岸吊腳樓建築倒映在水面的景象,遠方中式尖頂高樓為中正路上的臺中區合會儲蓄股份有限公司辦事處。亦可見於《形神化境-余如季見證臺中一甲子》一書。 吊腳樓,又稱吊樓、半干欄式建築,是中國南方少數民族的建築形態。依山傍河、就勢而建,多為二層以上木造結構,上層較通風、乾燥,作住居使用,下層則是豬牛欄圈,或用來堆放雜物。民國38年國民政府遷臺,臺中市政府允許尚未安置的外省族群移民自建克難屋,柳川沿岸與綠川一帶遂成數百戶的聚落。眷村建成後,許多外省移民又將房屋轉賣給從鄉村來到都市的臺籍勞工家庭。隨著人口日多,居民持續以木架、竹竿往河面延伸,晴天時的水面倒影,遂成為許多攝影鏡頭最愛捕捉之景。 余如季(1932-2016)學生時期便對攝影有濃厚興趣,1953年進入臺中市政府工作後主題多聚焦在人物、市政推動與執行,也成為各大報與電視臺中部新聞的特約攝影記者。此外,余先生也應各單位之邀拍攝紀錄片,由於累積掌握新聞事件時效性,與挖掘新聞敏銳度的經驗,屢獲電視金鐘獎入圍與得獎。而他累積多年的生態攝影作品,亦被剪輯加入電影《白鷺人家》劇情中,獲得金馬獎、亞洲影展等獎項。 余如季先生以攝影之眼、藝術之心持續創作不輟,豐碩的作品為臺中保留都市記憶,是極為重要的歷史見證。

跳到主要內容區塊

:::

1950年柳川沿岸吊腳樓倒映

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 建檔單位

- 創作內容指涉地點柳川

- 撰寫者未知

- 貢獻者提供者余立詮釋資料權利提供者余立典藏物件權利提供者余立

- 創作者余如季

- 時間資訊入藏日期2017/11/10

- 媒體類型照片

- 出版者臺中市政府文化局

- 時間分期省轄時期

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。