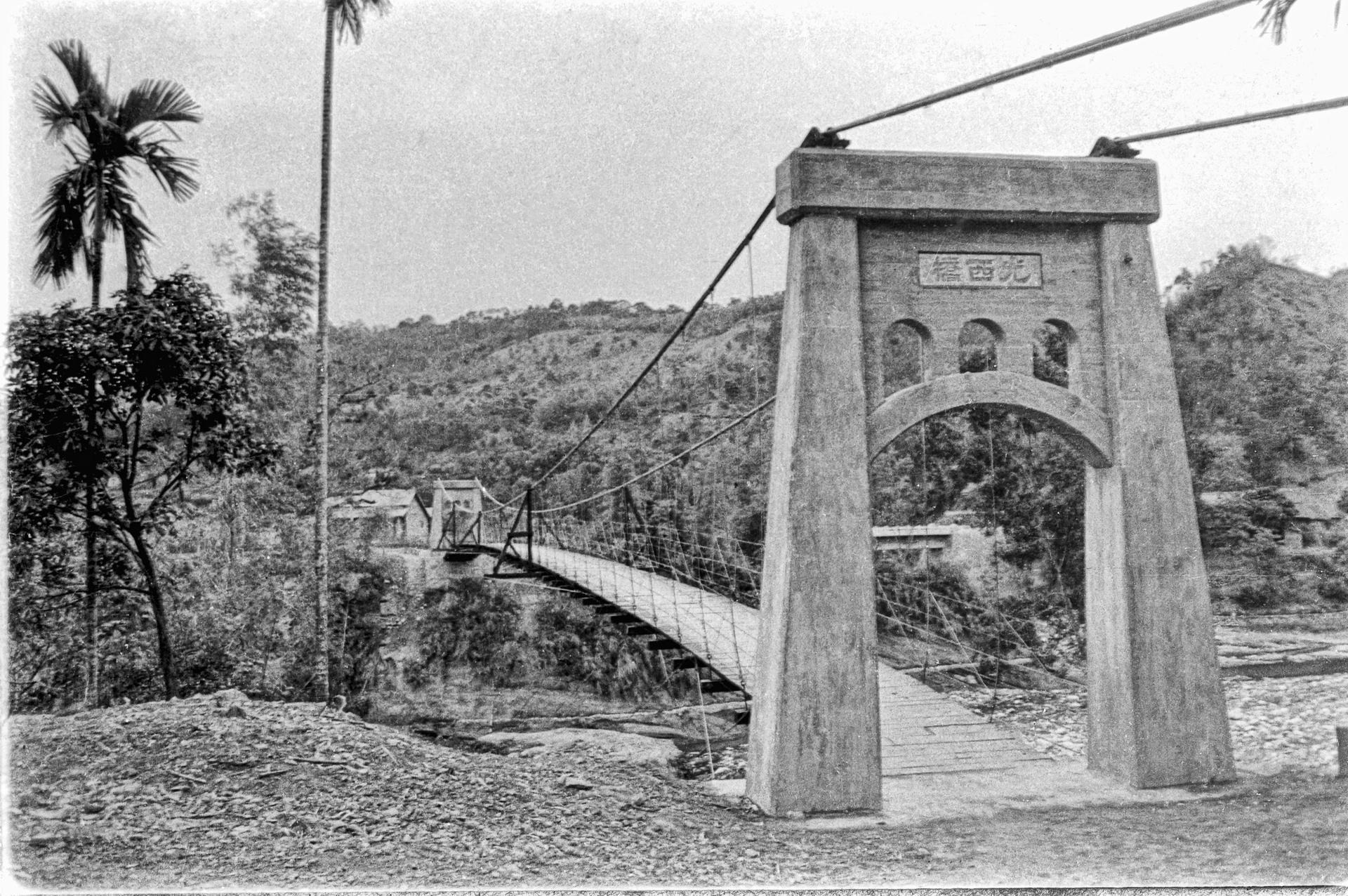

位屬臺中市北屯區的光西吊橋落成於民國49年,由李玉文設計、監工,長76公尺、寬1.8公尺,提供近山居民往來大坑溪兩岸。本圖是1963年余如季拍攝光西吊橋一景,亦可見於《形神化境-余如季見證臺中一甲子》一書。 大坑原為平埔社地,後來客家移民在此開墾,因聚落多集中在寬闊的谷地而得名。因從坑頭到口埔(大坑市集所在)幾經溪流要道,日治時即已建成大坑第一(逢甲橋)、第二(清水橋)及第三(廣盛橋)三座,但西爿山一帶卻無橋。民國49年有兩位欲涉水而過的大坑國小學生遭溪水暴漲沖走後,經地方奔走籌募建成光西橋。值得一提的是,前述三座吊橋已陸續拆除並改以水泥橋替代,唯有光西吊橋在民國88年重修後持續開放至今。 余如季(1932-2016)學生時期便對攝影有濃厚興趣,1953年進入臺中市政府工作後主題多聚焦在人物、市政推動與執行,也成為各大報與電視臺中部新聞的特約攝影記者。除此之外,余先生也應各單位之邀拍攝紀錄片,由於累積掌握新聞事件時效性,與挖掘新聞敏銳度的經驗,屢獲電視金鐘獎入圍與得獎。而他累積多年的生態攝影作品,亦被剪輯加入電影《白鷺人家》劇情中,獲得金馬獎、亞洲影展等獎項。 余如季先生以攝影之眼、藝術之心持續創作不輟,豐碩的作品為臺中留下極為重要的歷史見證。儘管在1963年東山路開通後,光西吊橋的交通功能不復以往,仍是大坑風景區熱門休憩賞景之處。

跳到主要內容區塊

:::

1963年光西吊橋

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 建檔單位

- 撰寫者未知

- 貢獻者提供者余立詮釋資料權利提供者余立典藏物件權利提供者余立

- 創作者余如季

- 時間資訊入藏日期2017/11/08

- 媒體類型照片

- 出版者臺中市政府文化局

- 時間分期日治時期/直轄時期/省轄時期

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。