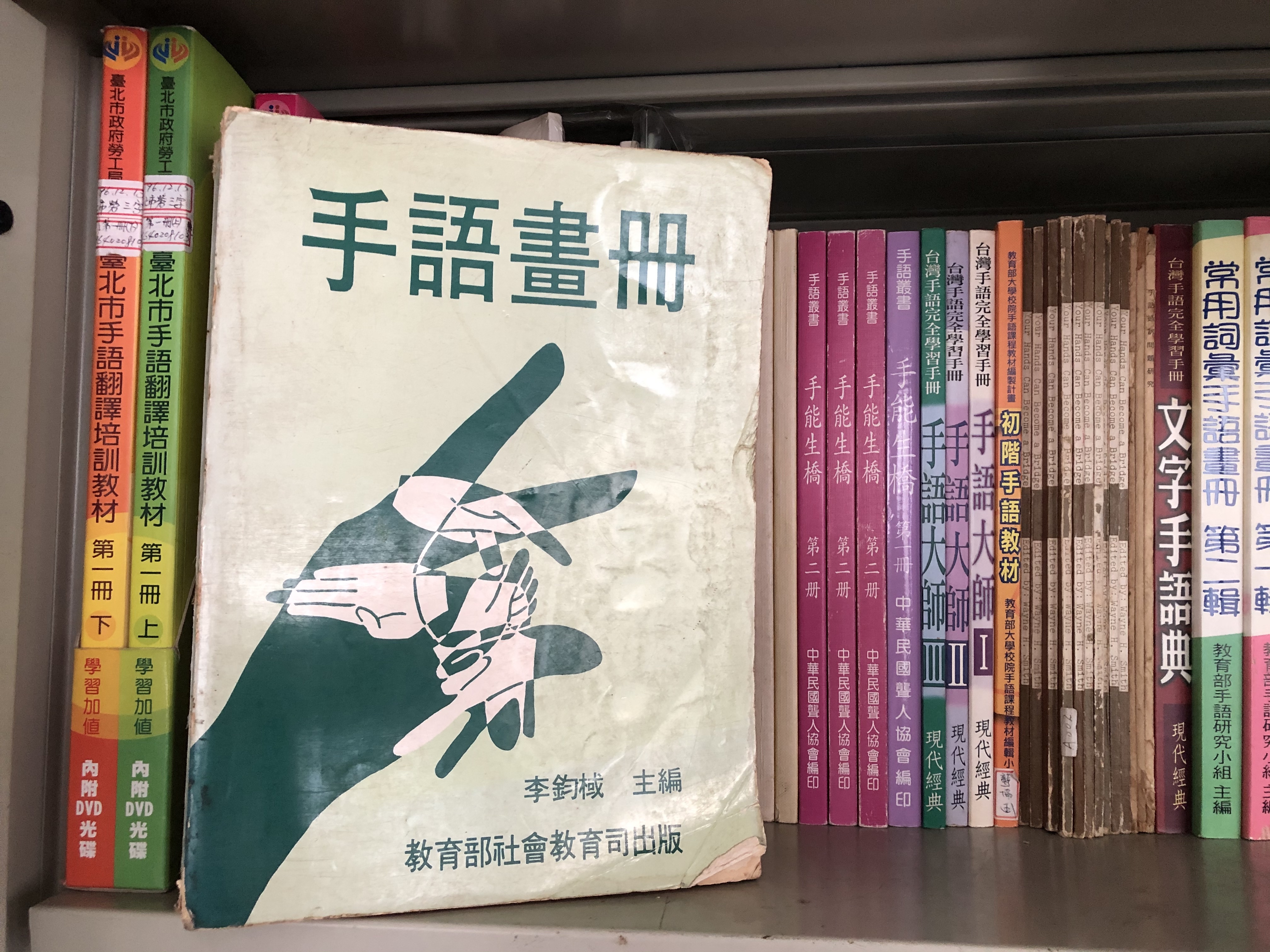

影響深遠的手語畫冊

若要論影響臺灣聾教育、臺灣手語最深遠的書籍,1975年由教育部出版的「手語畫冊」可說是其中一套書籍。當時的教育部由於「手語因時間、空間、來源、文化的背景不同,往往會造成使用上的差異,而造成彼此溝通上的障礙,甚至誤解、誤會,影響人際關係民族的團結」,因此認為有統一手語的必要,於是在當時委託專家、學者、及啟聰學校資深教師編輯此套書籍,讓啟聰學校教師使用這套書籍進行教學,擴大了這套書的影響。

然而此書最受聾人團體批評的,是它為了提升聽障學生的語文能力,這裡的語文能力是指中文能力,於是將手語的詞彙,按照中文的語法一個個打出來,忽視手語有自己的文法,硬生生將手語詞彙塞進中文的框架之中。從其中所收錄的部分詞彙,如「病人」的手勢是「生病」+「人」(仿中文字形);「騙子」的手語標示為「欺騙」+「子」(書空),等例子,可明顯看出想將手語詞彙套入中文句法的意圖。筆者曾看到聰校的聾學生,依照著國文課本上的「石頭」,打出手語的「石」+「頭(腦袋)」,從手語本身的文法來看,這是表示「石頭般的腦袋」,而不是「石頭」了。

由於忽視手語文法的蠻橫,加上運用在啟聰學校的教學當中,使得這套書很大程度地破壞了臺灣手語的語法。在當時特教體系的專家學者們,認為手語只是手勢、不夠成熟、沒有文法,他們依照中文文法所編排出來的「手語畫冊」的手語才是有文法的手語,因此又稱呼為「中文手語」或「文法手語」。近年來,聾人意識抬頭,對手語相關的研究也愈加重視,所謂的「文字手語」與「自然手語」一度壁壘分明,水火不容。有人認為,應該稱呼教育部所編的手語為「手勢中文」--就是用手勢來表達中文,而非手語。

儘管現在越來越多人意識到:手語的確是個獨立的語言,有其文法結構,不應完全對照中文,然而數十年下來,所謂的「中文手語」的影響,依然抹滅不去,中文在手語身上深深地畫下了一道痕跡。