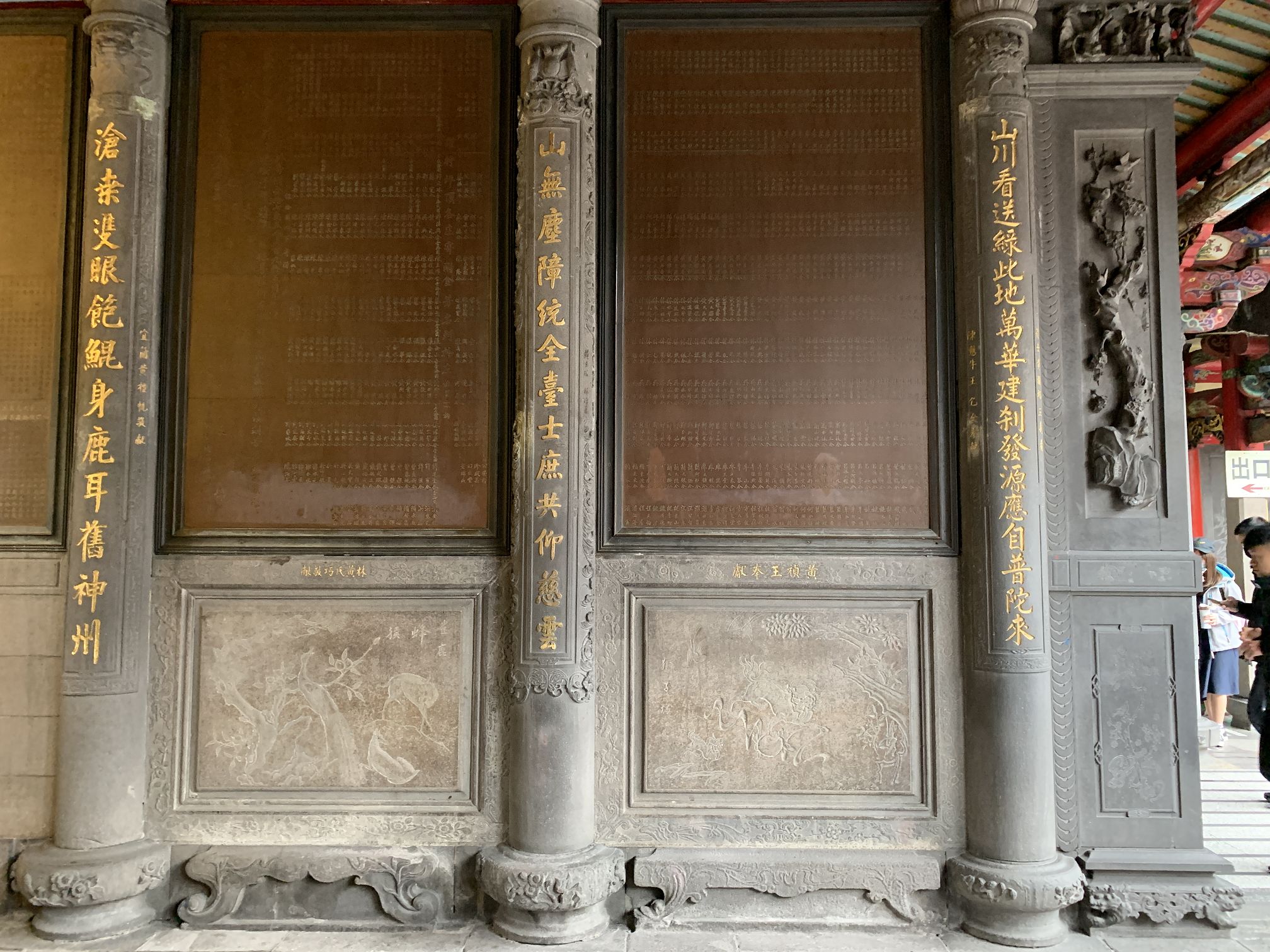

艋舺龍山寺在1919年(大正8年)大改築,當時石材多自福建進口,採用白色花崗石與青斗石,皆質地堅硬之石材,有利於石雕與刻字,不但石雕細緻,聯對亦多。其文句與書法多聘當時名家為之,據《艋舺龍山寺全志》記載,係向全臺徵求而得。現有前殿及後殿尚可見極多聯對詩句,撰書或書法者包括臺灣文人、寓臺中國人及日本文人。

臺灣本地的文人以艋舺、大龍峒、大稻埕、新竹、鹿港與臺南等地人士最多,如三重埔人李種玉是1894年(清光緒20年)歲貢生,淡水人施乾曾創「愛愛寮」來收容乞丐,鹿港人蔡穀仁為光緒年間貢生,彰化人蔡壽星是進士,艋舺人洪雍平善詩文,曾中秀才的黃福元亦為艋舺人,居於彰化的莊俊元中過進士。板橋人劉育英工詩詞,曾中秀才。臺南人羅秀惠為光緒年間進士,蘆洲人李聲光為光緒年秀才。洪騰雲之孫洪以南為艋舺人士,曾任瀛社社長。

這些文士在王益順主持大改築時,為艋舺龍山寺留下可貴的柱聯,將文學作品融入建築之中,並且書法優美,集小篆、大篆、隸書、行書、楷書與草書於一寺,豐富的龍山寺的文化內涵。