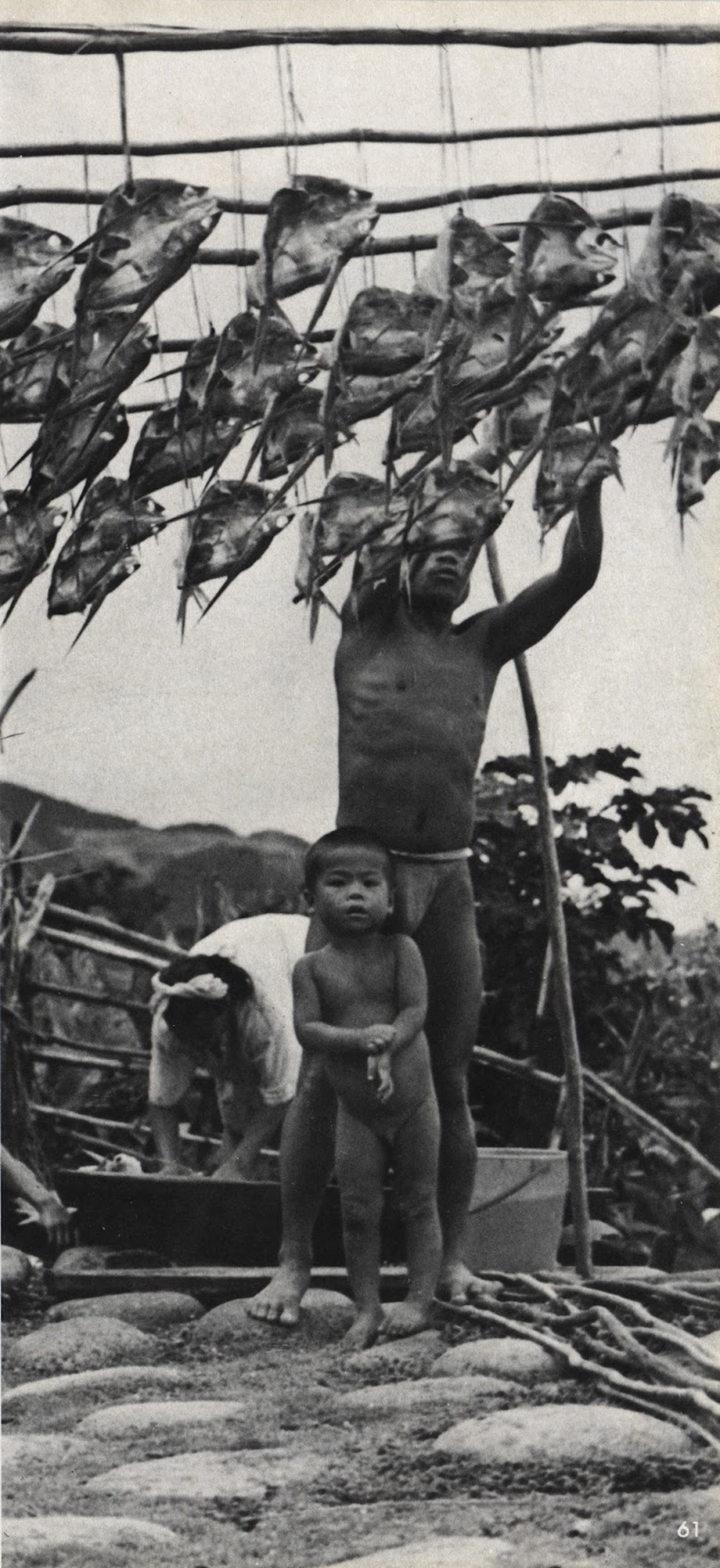

根據夏本奇伯愛雅(Syapen Jipengaya)所著《雅美族的社會與風俗》與董森永(Syapen Lamolan)所著《雅美族漁人部落歲時祭儀》,飛魚季期間所獲飛魚,在船主家平均分配並帶回家後,要在早晨切殺。達悟人會以二、三條飛魚作為早、午餐,其他漁獲挖去魚眼、卵和內臟,在魚身上切劃二至四刀,十條綁成一串。照片呈現達悟人將裝魚盆裡的飛魚穿繩掛上曬魚架的情景,係1965年艾格里神父(Rev. Hans. Egli, SMB)拍攝於蘭嶼。飛魚季期間,受天氣變化影響,蘭嶼達悟部落男性不是每晚都能出海。再者,使用過往點燃火把再置撈魚網的捕撈方式,所得漁獲亦有限。因此,達悟人將飛魚乾視為珍寶。二戰後,大型魚網、機動船傳入蘭嶼,捕飛魚變得相對容易。此後,有選擇使用機械化器具者,也有沿用祖傳技藝捕魚者。傳統達悟人重視飛魚乾,將其作為日常食物。聚會、慶典、贈禮或酬謝部落親友時,常以飛魚乾表示心意。

跳到主要內容區塊

:::

蘭嶼達悟族曬飛魚乾

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 資料來源夏本奇伯愛雅,《雅美族的社會與風俗》(臺北:臺原,1998),181。 董森永,《雅美族漁人部落歲時祭儀》(南投:台灣省文獻委員會,1997),46-47。 徐瀛洲,《蘭嶼之美》(臺北:藝術家,1999),40-45。

- 撰寫者楊婧函

- 創作者白冷外方傳教會

- 時間資訊拍攝時間民國/戰後時期

- 資料使用語言中文

- 媒體類型照片

- 時間分期1960-1970年代/戰後臺灣

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。