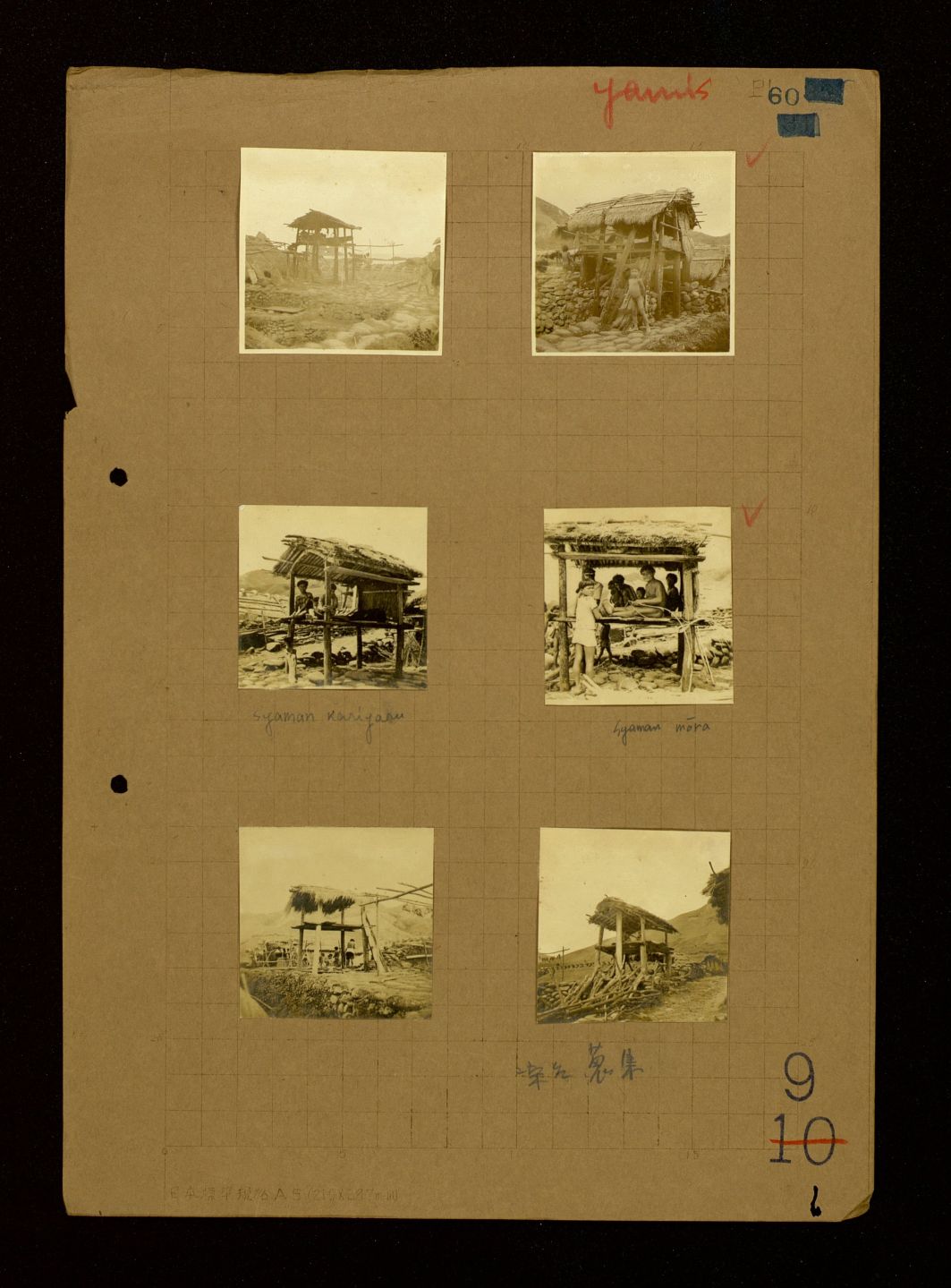

此為千千岩助太郎於1937年(昭和12年)4月11日至18日調查臺東廳紅頭嶼雅美族涼台6幅照片。

紅頭嶼涼台是熱帶島嶼特有的建築形式與生活方式,為日常炎熱天候下休憩、避暑場所,本頁收集各部落略微不同的涼台形式寫真。各處涼台共同點為干欄式構造架高營造工法,一般有頂無壁,屋頂茅草出簷便於遮陽。個別差異有:高度不同,有些為成人及腰高度、有些比人高,需登高到達;有無欄杆圍蔽、茅草鋪設側遮陽遮蔽;有些面積稍大,可為部分工作作業場所等;有的屋頂茅草鋪裝有竹竿壓條,有利於抗風。

紅頭嶼一詞早已出現在1722年(清康熙61年)由黃叔璥撰寫《臺海使槎錄》(註1)。「紅頭嶼」名字的由來,傳說中當盛夏日落西沉時,自臺東遠眺蘭嶼,可望見泛紅的霞邊映著紅頭岩,彷彿是趴在海上的紅色頭顱,故稱為紅頭嶼,當地居民稱此岩為Ji-yakmeiso Rsorian,形容其岩壁造型如流水般地橫流在高聳的岩壁上。

1877年(清光緒3年),恆春知縣周有基併入清朝版圖,隸屬恆春縣,直到1947年(民國36年),臺東縣政府認為「紅頭」發音不雅為名,以取特有植物「蝴蝶蘭」的蘭字,將「紅頭嶼」更名「蘭嶼」,行政區域隸屬臺東縣蘭嶼鄉。

蘭嶼原住民舊族名原為雅美族,是源自於鳥居龍藏(註2)於1897年(明治30年)調查報告書上將蘭嶼稱為雅美島,因此稱島上族人為雅美(Yami),1998年(民國87年)正名為達悟族(Tao),意思為「人」。

原住民家屋調查者介紹:

此批照片及測繪圖手稿為日本建築教育學者千千岩助太郎於1935至1944年間(昭和10至19年間),約10年歲月於全臺、蘭嶼調查拍攝,共進行17次踏查,共調查7族,踏查101個部落百餘棟家屋,照片約1千3百多張,測繪圖手稿4百多頁。

千千岩助太郎生於1897年(明治30年)於日本九州,於1925年(大正14年)4月來臺,任教於臺北州立臺北工業學校(註3)建築科;1943年(昭和18年),轉任於臺南高等工業學校(註4)擔任教職,1947年(民國36年)離臺,1991年(民國80年)逝世。

在臺期間熱愛登山,在登山之餘,不忘建築本業,前往原住民各部落,拍攝家屋每一面向,並手繪家屋及附屬建舍平面、立面圖等測繪圖,為臺灣原住民傳統家屋留下珍貴研究史料。

註

註1:《臺海使槎錄》,簡稱《使臺錄》,為清巡臺御史黃叔璥所著,書始於康熙61年(1722年)6月,全書凡8卷分三部份:《赤嵌筆談》、《番俗六考》、《番俗雜記》。其中番俗六考,詳細記錄臺灣山川地理、風土民俗。

註2:鳥居龍藏,Torii Ryūzō,生於1870年5月4日,卒於1953年1月14日,1896年至1900年間,四度被東京帝國大學派遣至臺灣從事人類學研究調查。足跡遍布臺灣本島及蘭嶼、綠島,並攀登玉山,橫越中央山脈,為臺灣原住民研究留下珍貴的影像與資料,完成兩部民族誌學作品《紅頭嶼土俗調查報告》及《人類學寫真集·台灣紅頭嶼》。

註3:臺北州立臺北工業學校:1948年改制成為臺灣省立臺北工業專科學校,1997年升格為國立臺北科技大學。

註4:臺南高等工業學校:1956年改制為臺灣省立成功大學,1971年改制為國立成功大學。

參考書目:黃志弘、楊詩弘《千千岩助太郎台灣高砂族住家調查測繪手稿全集》,臺北:國立臺北科技大學,2012;千々岩助太郎著,《台湾高砂族の住家》,東京:丸善,1960;臺灣總督府警務局編,《高砂族調查書第五編》,臺北:臺灣總督府警務局理蕃課,1938

撰寫:黃志弘

審訂:王惠君