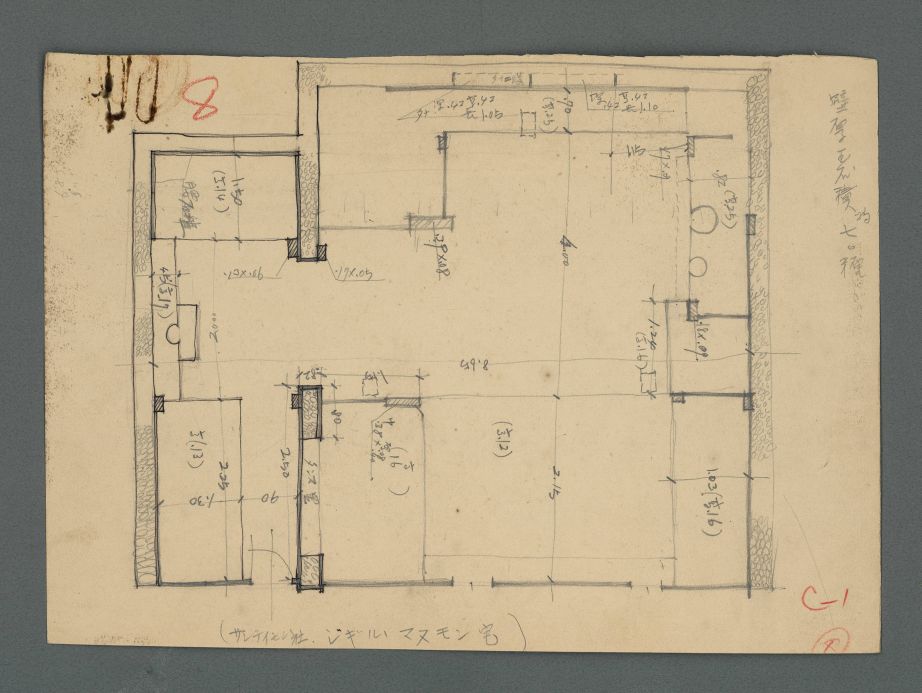

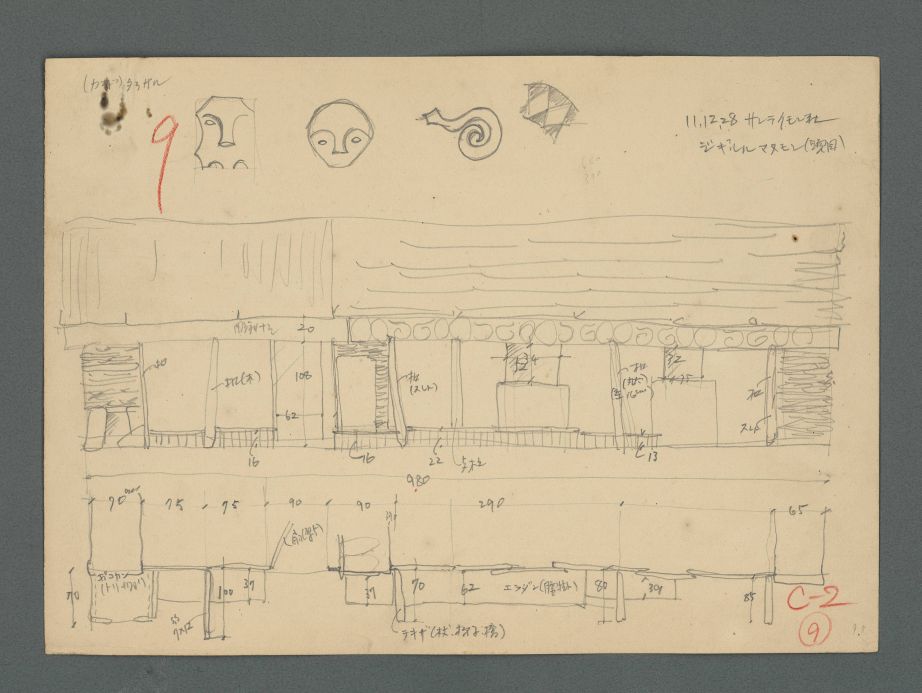

此為千千岩助太郎於1936年(昭和11年)12月27日調查高雄州屏東郡サンティモン社(Timur,三地門社)排灣族屋主レギル.マヌモン(Regiru Manumon)家屋2張室內平面配置測繪圖。

其家屋平面為矩形,入口在正面牆壁的左側,為內開式門板,進門左側牆邊有床鋪,客廳的左右端有各一個爐灶,上面有箱型棚架。寢室的兩端為床鋪。主柱子的後方用於存放物品。家屋前側牆壁是由小板岩堆積而成。建物正面由四支木柱支撐,並有二支斜撐柱支撐,立面由石板及砌石構成,軒桁的表面有雕刻,紋飾為獸面、人面及百步蛇。前側牆壁有一排長椅,設有兩扇窗戶,屋頂有三個小天窗,屋頂由石板排列堆積而成。

屋頂為懸山頂(註1),此家屋軒桁有人面、獸面及百步蛇雕刻,正面牆壁有二扇窗戶,正立面牆下有排列空壜作為裝飾。屋頂由石板鋪成。屋頂有三個小天窗採光。

サンテイモン社(Timur,三地門社)於1935年(昭和10年),日人將排灣族Timur、Talavatsal、Salalau三社居民遷移隘寮溪出山口右岸,並規畫為棋盤街道聚落,屬於高雄州屏東郡管轄,1945年(民國34年)國民政府來臺後,改名為三地村,行政區域改設高雄縣三地盟鄉,1947年(民國36年)易名為「三地鄉」,1950年(民國39年)行政區域改屬屏東縣,1992年(民國81年)8月更名為三地門鄉,為屏東縣人口最多的山地鄉。

原住民家屋調查者介紹:

此批照片及測繪圖手稿為日本建築教育學者千千岩助太郎於1935至1944年間(昭和10至19年間),約10年歲月於全臺、蘭嶼調查拍攝,共進行17次踏查,共調查7族,踏查101個部落百餘棟家屋,照片約1千3百多張,測繪圖手稿4百多頁。

千千岩助太郎生於1897年(明治30年)於日本九州,於1925年(大正14年)4月來臺,任教於臺北州立臺北工業學校(註2)建築科;1943年(昭和18年),轉任於臺南高等工業學校(註3)擔任教職,1947年(民國36年)離臺,1991年(民國80年)逝世。

在臺期間熱愛登山,在登山之餘,不忘建築本業,前往原住民各部落,拍攝家屋每一面向,並手繪家屋及附屬建舍平面、立面圖等測繪圖,為臺灣原住民傳統家屋留下珍貴研究史料。

註

註1:懸山頂,在日本稱為切妻造,即為屋脊有一條正脊,四條垂脊,四條垂脊直接伸到山牆以外,以支托懸挑於外的屋面部分。也就是說懸山建築不僅有前後檐,而且兩端還有與前後檐尺寸相同的檐。於是其兩山部分便處於懸空狀態,因此得名。

註2:臺北州立臺北工業學校:1948年改制成為臺灣省立臺北工業專科學校,1997年升格為國立臺北科技大學。

註3:臺南高等工業學校:1956年改制為臺灣省立成功大學,1971年改制為國立成功大學。

參考書目:黃志弘、楊詩弘《千千岩助太郎台灣高砂族住家調查測繪手稿全集》,臺北:國立臺北科技大學,2012;千々岩助太郎著,《台湾高砂族の住家》,東京:丸善,1960;臺灣總督府警務局編,《高砂族調查書第五編》,臺北:臺灣總督府警務局理蕃課,1938

撰寫:黃志弘

審訂:王惠君