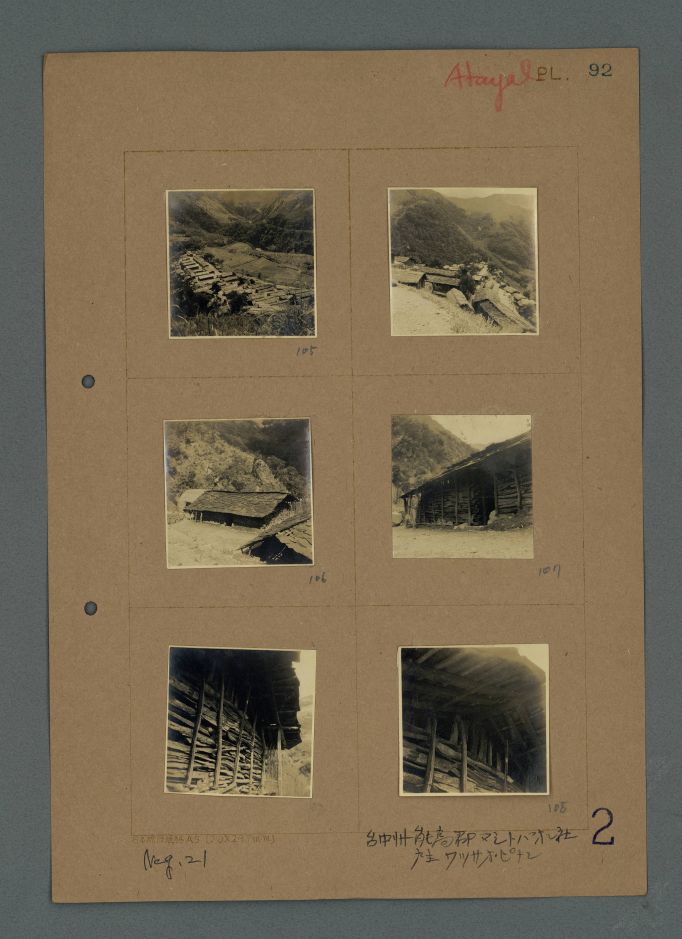

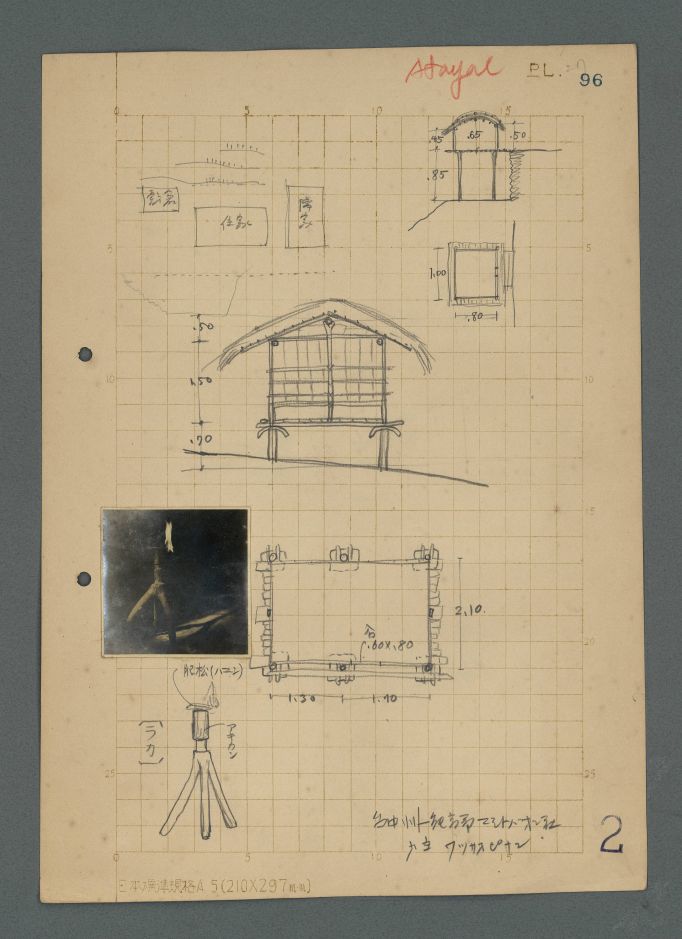

此為千千岩助太郎於1938年(昭和13年)8月18日調查臺中州能高郡マシトバオン社 (Masitoban,巴喔社)泰雅族屋主ワツサオ.ピナン(Watsusao Pinan)11幅家屋、穀倉等照片及3張家屋、穀倉等室內平面及剖面測繪圖。

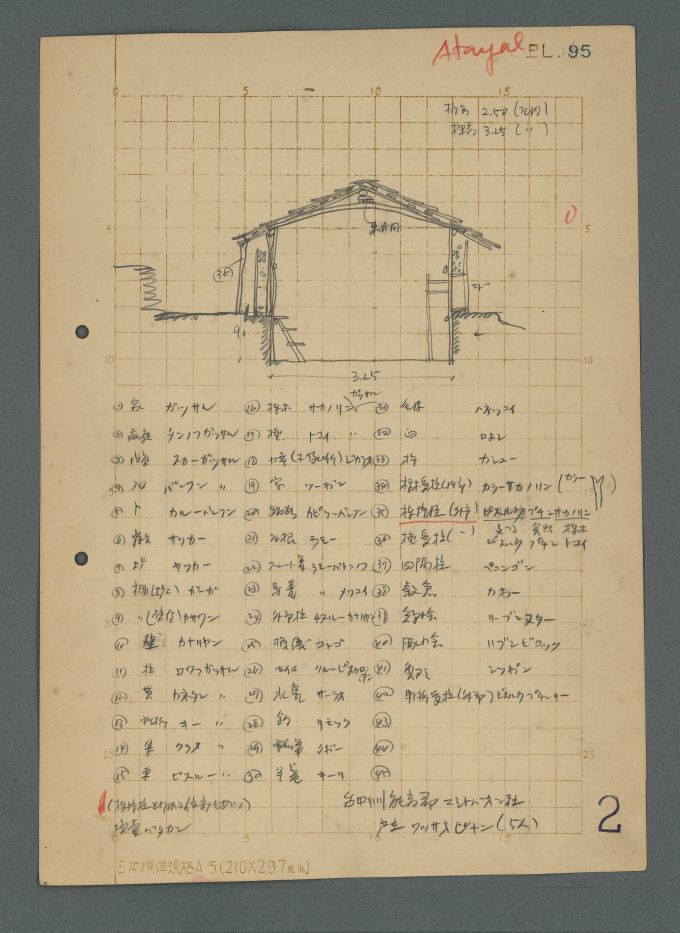

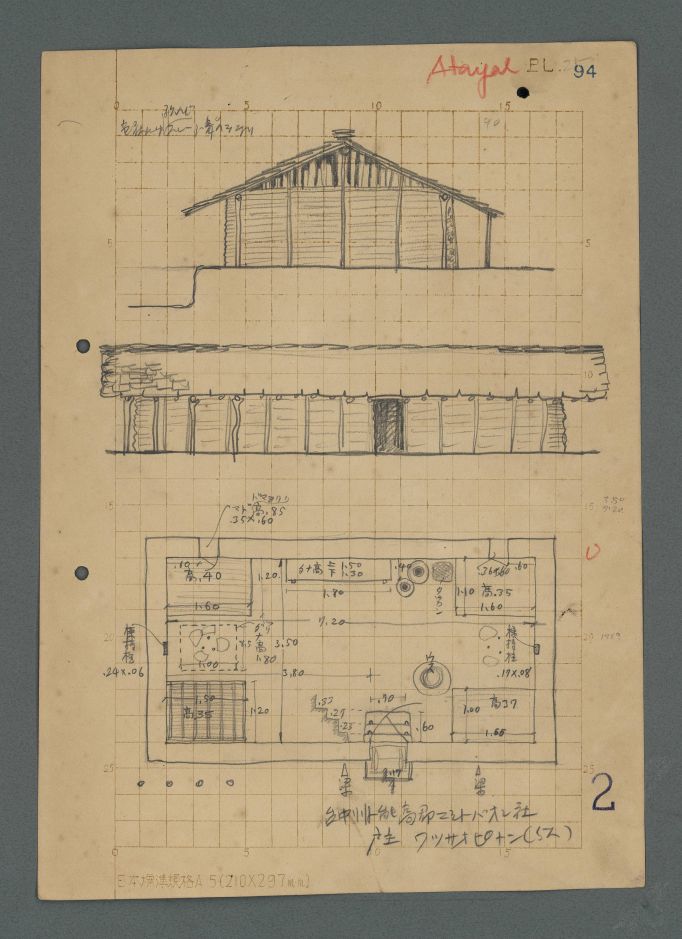

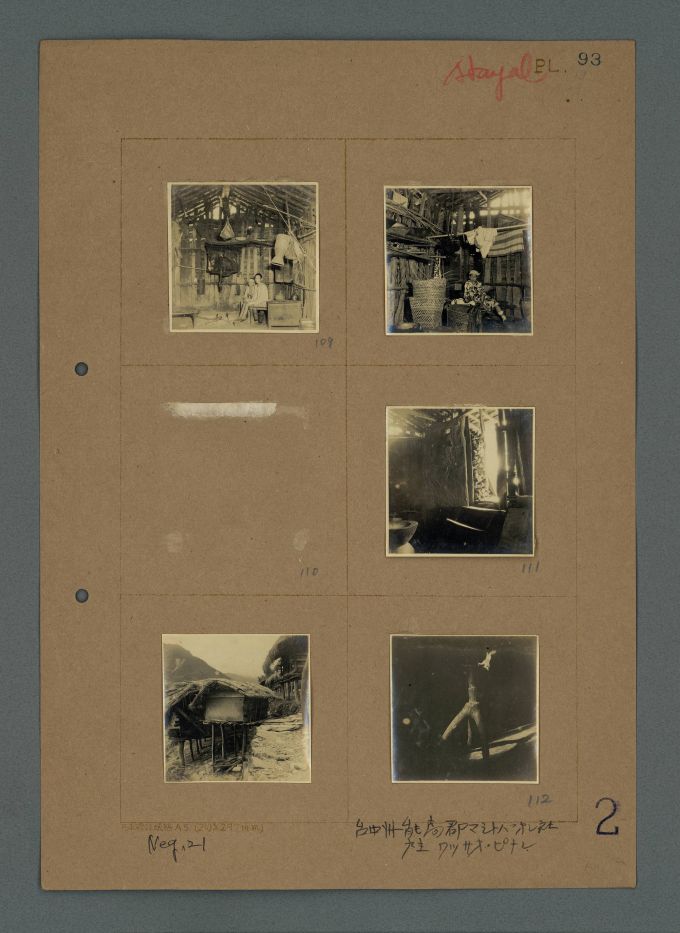

其家屋為下挖83公分的豎穴式住家,入口設於中央偏右處,且門為內開式,有兩扇窗戶,皆為內開式。牆壁以積木式堆疊而成,厚度約有40公分,屋頂以石板堆疊,並延伸出簷,且以4根柱子固定於左側,泰雅語稱為Pisuru putin tokoi (註1)。小屋梁使用彎曲木料建材構成,支撐脊檁的束木由夾起的兩片木片所取代。マシトバオン社中有些住家也有脊檁柱,泰雅族語稱為Pisuru支撐,Putin突出,Sakanorin脊檁,支撐著脊檁的柱子,泰雅族語稱為Kara叉,Sakanorin柱。四個角落皆有一張床,兩面短邊牆壁各有一個火塘(註2),火塘上有吊棚,面對入口處之牆面有一個兩層式的棚架。屋內另吊掛有掛衣桿、置物網、竹簍、水盆、舂米臼等物品。

附屬構造物:穀倉以及雞舍,雞舍側面建材使用石牆搭建而成,其餘由木構造建成,穀倉設有防鼠板,牆面為木板排列而成,屋頂以茅草舖成,室內為木地板,雞舍的地板與牆面皆以舊木板構成,屋頂與穀倉同樣以茅草舖成。

火炬(Raka)為該地常使用的東西,主體是倒立的三叉木,燃燒火焰的地方使用空罐覆蓋,火所使用的燃料為肥松,即為從松木樹脂最多的地方所割下的一小部分,泰雅語稱為Hayun。

マシトバオン社 (Masitoban,巴喔社)是傳說中最先繁衍、歷史最古老的部落。傳說中,其先祖源自於斯巴洋台地上裂為兩半的巨岩賓斯布甘,相傳巨石一裂為二,從裡面誕生了人類,繁衍出賽考列克族群。1730年(清雍正8年)左右因土地狹隘而開始遷移,換了2、3個地方後,於1930年(昭和5年)定居於臺中州能高郡翠峰北側下方溪谷,北港溪的左岸。1945年(民國34年)國民政府來臺後,改名瑞岩,行政區域隸屬南投縣仁愛鄉發祥村。

原住民家屋調查者介紹:

此批照片及測繪圖手稿為日本建築教育學者千千岩助太郎於1935至1944年間(昭和10至19年間),約10年歲月於全臺、蘭嶼調查拍攝,共進行17次踏查,共調查7族,踏查101個部落百餘棟家屋,照片約1千3百多張,測繪圖手稿4百多頁。

千千岩助太郎生於1897年(明治30年)於日本九州,於1925年(大正14年)4月來臺,任教於臺北州立臺北工業學校(註3)建築科;1943年(昭和18年),轉任於臺南高等工業學校(註4)擔任教職,1947年(民國36年)離臺,1991年(民國80年)逝世。

在臺期間熱愛登山,在登山之餘,不忘建築本業,前往原住民各部落,拍攝家屋每一面向,並手繪家屋及附屬建舍平面、立面圖等測繪圖,為臺灣原住民傳統家屋留下珍貴研究史料。

註

註1:Pisuru putin tokoi意指支撐突出椽木的支撐。

註2:火塘,在室內地上挖個小坑,四周疊磚石,中間生火取暖。

註3:臺北州立臺北工業學校:1948年改制成為臺灣省立臺北工業專科學校,1997年升格為國立臺北科技大學。

註4:臺南高等工業學校:1956年改制為臺灣省立成功大學,1971年改制為國立成功大學。

參考書目:黃志弘、楊詩弘《千千岩助太郎台灣高砂族住家調查測繪手稿全集》,臺北:國立臺北科技大學,2012;千々岩助太郎著,《台湾高砂族の住家》,東京:丸善,1960;臺灣總督府警務局編,《高砂族調查書第五編》,臺北:臺灣總督府警務局理蕃課,1938

撰寫:黃志弘

審訂:王惠君