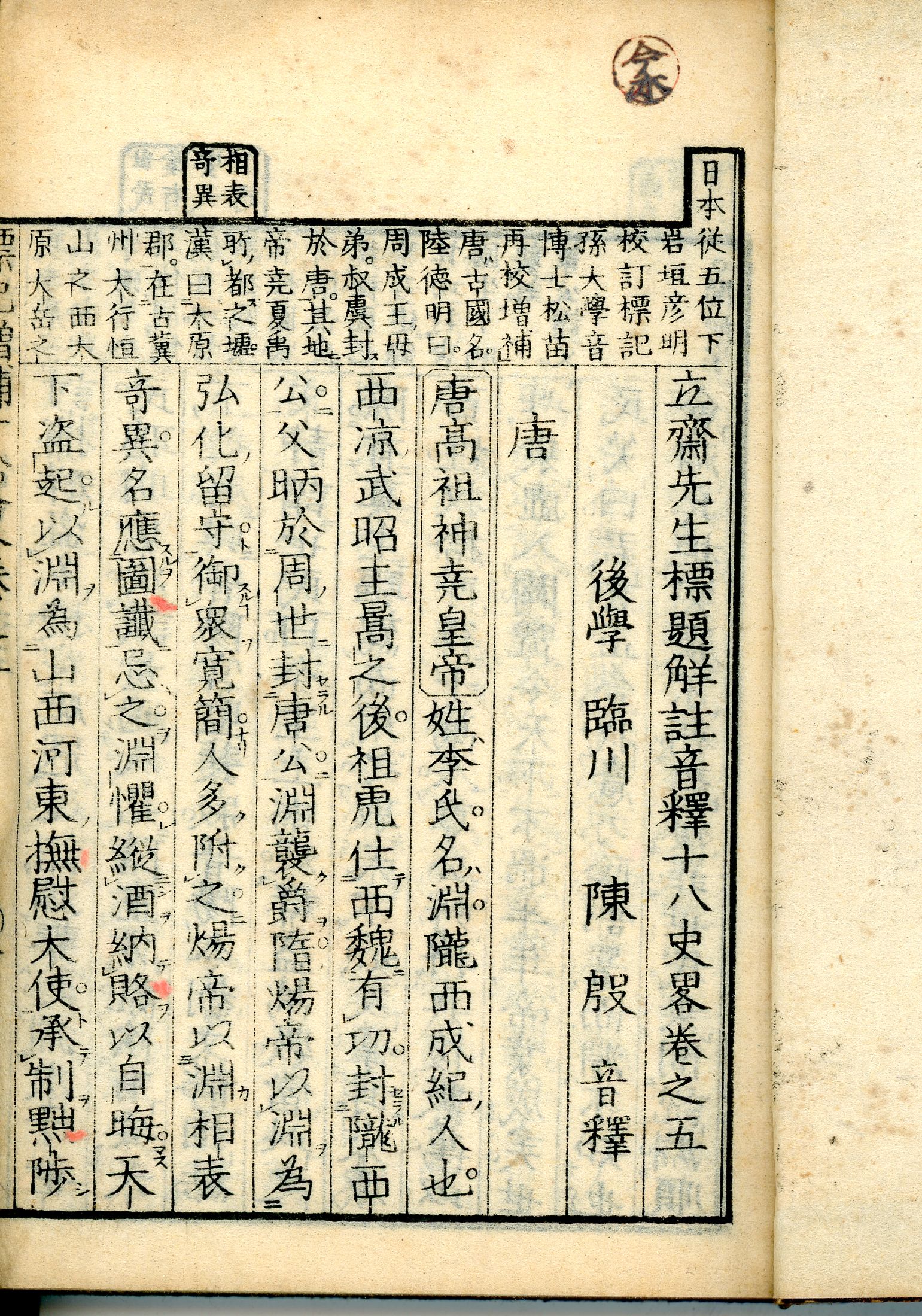

本書為立齋先生標題解註音釋《十八史略》卷五,是韓石泉醫師的藏書,書封為黑色,左邊為書名。本書由中國元代曽先之撰,明代陳殷音釋。日本岩垣彦明標記,岩垣東園再次校訂增補,京都三書堂出版。全書只有一章〈唐〉,內容以講述中國唐朝為主,各小節標題依唐朝皇帝即位時序自〈唐高祖〉至〈唐哀帝〉。本書的日文發音參考《玉篇》、《廣韻》以及一些儒家的經典著作。解釋的部分援引,萬氏《史略筌蹄》、郭氏《帝王世紀》、《朱子四書》、《左氏春秋傳》等。

日本明治維新之後,大力提倡西化、尊洋貶儒,因此漢學界興起以儒學為主的復振運動,1880年成立「斯文學會」提倡漢學教育、證明漢文在日本社會中存在的意義。由東京大學部分漢學者主導之儒教研究團體諸如:「孔子祭典會」、「孔教教會」、「亞東學術研究會」於1919年被合併成「斯文會」,是為斯文學會的延續。斯文會除漢學提倡,也有濃厚的保皇衛國的立場。本書亦為儒學重要讀物,其標記者皆為日本重要的儒學者:岩垣彦明(1741-1808),號龍溪,京都人,創立私塾遵古堂,曾出版《論語集解》、《松蘿館詩鈔》等書。岩垣東園(1774-1850),本名為西尾松苗,別號謙亭,為岩垣彦明的養子,著有《国史略》、《東園百絶》等書。在臺灣,1895年之前由清朝統治,本身就受繼於中國傳統文化。改朝換代後,漢文教育雖被限制,但仍是有限度地保留。教育方面,不論日臺中小學教育中漢文學習仍是主要課程。統治方面,1920年代臺灣總督府的同化政策,強調儒學中忠君愛國的精神,同時宣揚同文同種的想法。

值得注意的是,當時以林獻堂、蔡培火等為中心的文化啟蒙運動者、留日學生以及傳統文人,創辦《臺灣民報》與臺灣設置議會請願運動、臺灣文化協會結合,一方面藉此漢文復興運動確保啟蒙思想上的漢民族主體意識,一方面在臺灣推動文化與科學啟蒙的運動。而韓石泉醫師的父親是清代傳統文人,曾開私塾授課,韓石泉7歲時(1903年)於重慶寺接受私塾教育。1906年就讀臺南第一公學校時,學校有教授漢文科目,每日放學也會至父親的私塾讀書。漢學的學習對韓石泉並不陌生。1922年韓石泉積極投入文化啟蒙運動,參與臺灣文化協會相關活動。當時臺灣文化協會以《臺灣民報》為宣傳工具,在各地成立讀報社,讓當地的知識分子透過讀報社舉辦演講、戲劇等文化活動,向不識字的民眾宣傳政治、文化等思想。而韓石泉醫師不但多次在讀報社演講中擔任主講,1925年更曾宿於讀報社樓上。本套書應是受當時的文化思潮影響所購買。