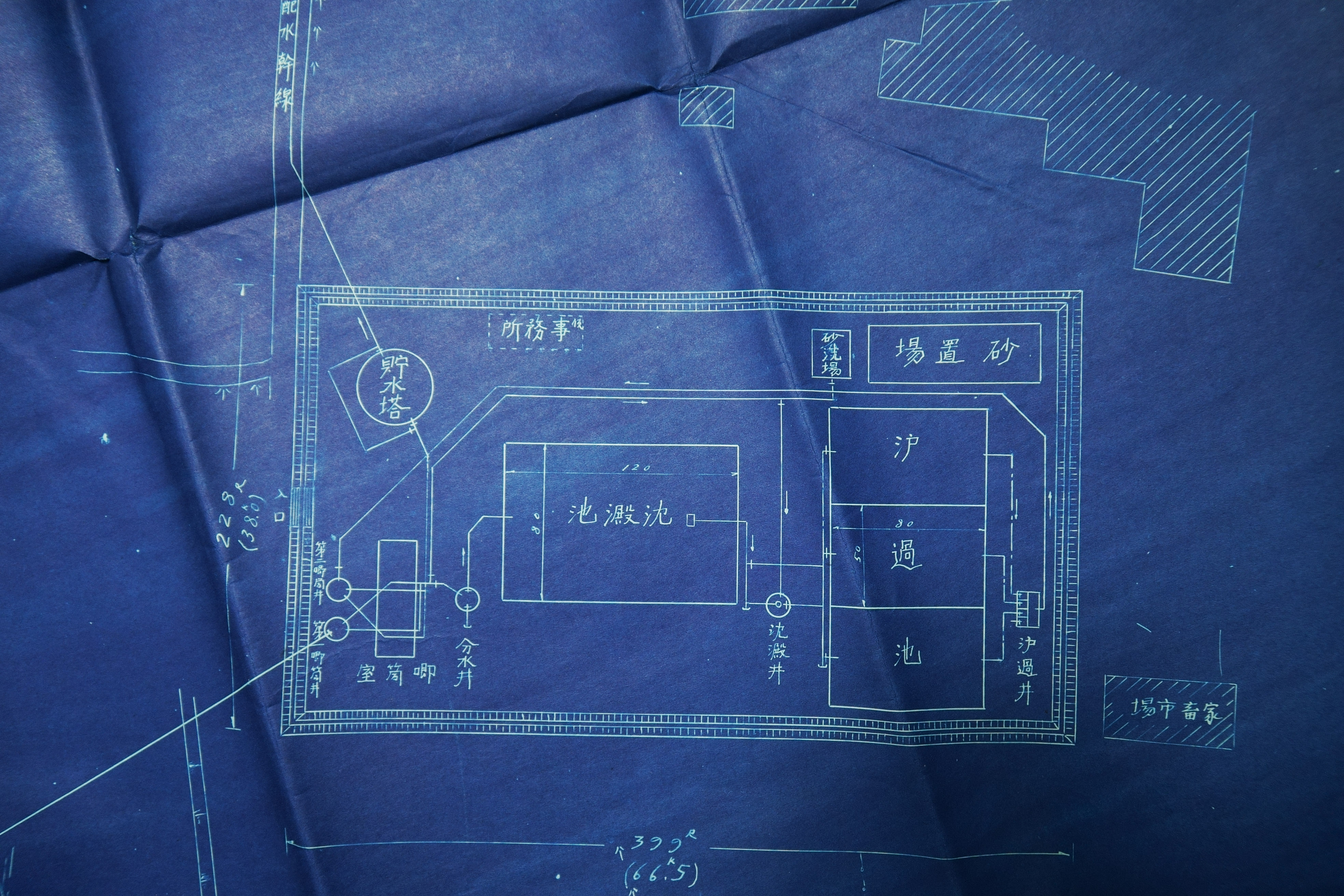

用這張藍晒圖來解說北港水道頭設計之初的淨水流程可說是再清楚不過的了。左下方的斜直線是從集水井的導水路連到第一唧筒井,第一唧筒井的北港溪原水經過唧筒室的唧筒作用,由分水井被導入沉澱池。唧筒室是整個北港水道園區的心臟,裡面有多座低壓與高壓唧筒(抽水機),負責將水送到各處。

沉澱池的原水經沉澱雜質之後由導水管輸送到沉澱井再流入濾過池分流清淨,這時以砂礫慢速過濾的原水逐漸淨化,並經濾過井調整水量以導水管送到第二唧筒井,再以高壓唧筒送到貯水塔,整個淨水過程就此完成,而貯水塔的水則是北港街民用的水道水。

北港水道頭文化園區占地近1.3公頃,而且在1929年(昭和4年)興建時是當時算最進步的水廠,蓄水量440公噸,供水北港街幾達萬戶人口。也因為如此各項淨水設施分布各處,遊客通常只注意到列為古蹟的十角水塔,卻不容易注意其他設施設備。北港資深文史工作者紀雅博認為這張藍晒圖作為北港水道頭運作之導覽解說是再合適不過的了。讓北港與外地人憶起與認識當年北港最進步的一面。