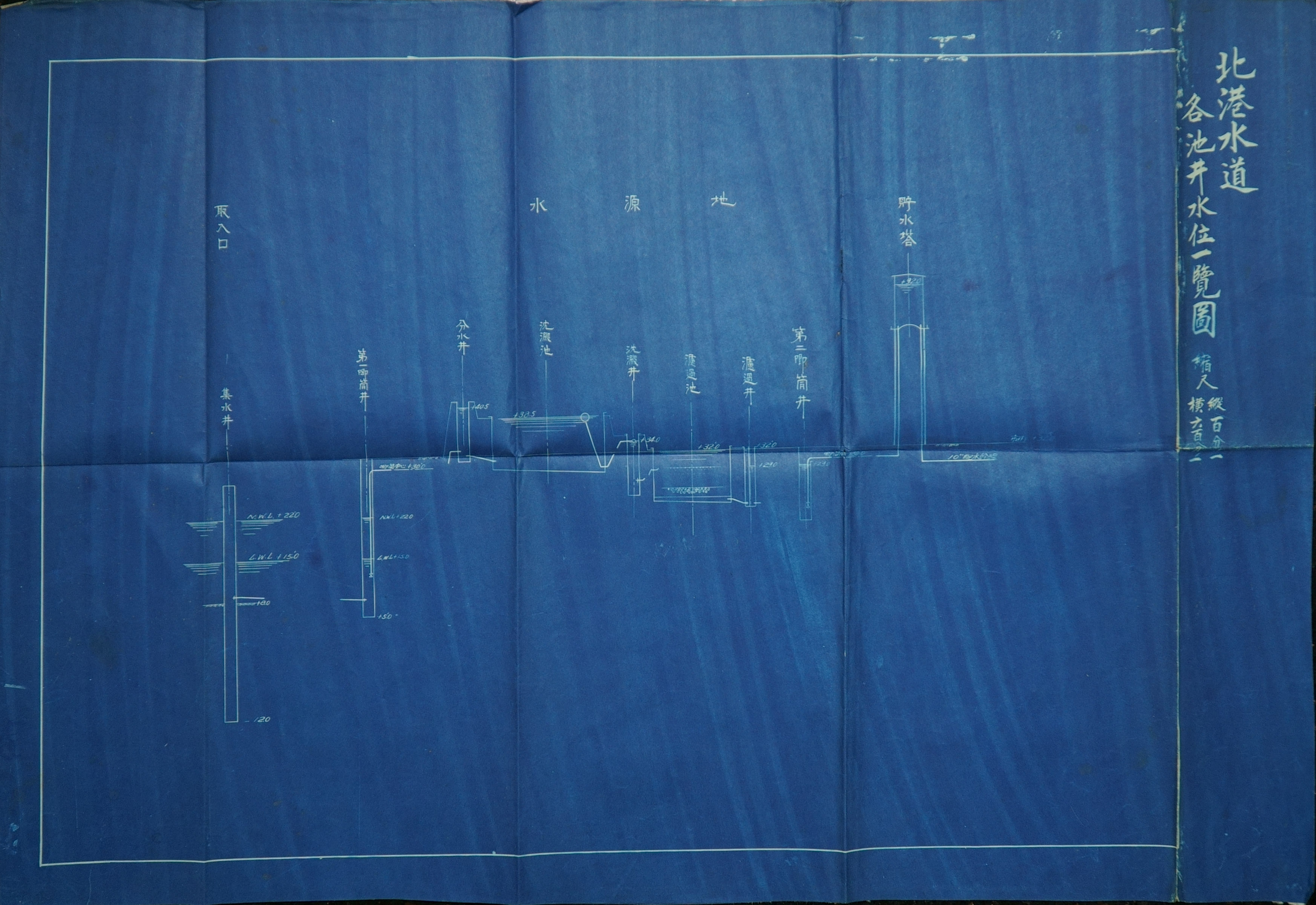

這張藍晒圖對於瞭解北港水道頭的取水、淨水、輸水的運作可說是一目了然,也是日治時期北港水道頭最原初的樣態,畢竟在1952年(民國41年)因北港用水量增加以及水港溪水日漸遭到上游工廠污染,所以陸續有第二期、第三期以及第四期工程等,增加北港水道頭其他的設施設備,也改建原有的取水路與導水路。

北港水道各池井水位一覽圖的持有者是北港資深文史工作者紀雅博先生,他畢生從事收藏與北港有關的相關文物。這張北港水道各池井水位一覽圖的照片即是在他住處所拍攝。從這張藍晒圖可見,當初設計水道頭的取水、淨水時,充分利用北港溪與各項設施間的高低差。其中集水井設於北港溪堤防外,水位位置也最低,以便於將原水流送到第一唧筒井,再從第一唧筒井抽送到水位較高的分水井流入沉澱池中。

沉澱後的水在去除水中懸浮微粒後抽送至沉澱井,再緩慢注入水位較低濾過池,經過過濾之後的淨水流向水位較低的濾過井,再經濾過井調節水量與水壓送至第二唧筒井,最後以高壓唧筒揚水到貯水塔。這個過程包括重力與機械力交互運用,而形成北港街民日常使用的「水道水」。對於在北港出生、成長、就學、就業的紀雅博來說,自有一份深深的情感。